La moral y la religión son los reguladores más antiguos de las relaciones entre las personas. Surgieron mucho antes de la historia escrita de la humanidad. Siendo componentes de la vida espiritual, la moralidad y la religión han recorrido un largo camino de desarrollo. Se influyeron mutuamente y en diferentes épocas culturales e históricas influyeron de manera diferente en la forma de vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Baste recordar la vida espiritual del individuo y de la sociedad en la Europa medieval, cuando todo estaba determinado y regulado por la ideología religiosa. En consecuencia, las ideas morales, los ideales, las prescripciones y los requisitos en esta sociedad no iban más allá de la moralidad religiosa.

En todo momento, la moral y la religión se consideraron los factores más importantes en la unidad de la sociedad. A lo largo de miles de años de historia, estas estructuras sociopsicológicas y organizativas han acumulado muchos valores y medios comunes que influyen activamente en el comportamiento del hombre moderno, su bienestar espiritual. Al mismo tiempo, su posición y funcionamiento en la sociedad difieren significativamente. Consideremos cada uno de estos fenómenos sociales por separado.

Las personas en la sociedad están conectadas por varias relaciones. Todo adulto tiene responsabilidades profesionales que requieren habilidades, desempeño concienzudo de las tareas asignadas, actitud atenta a las posibles consecuencias negativas de su trabajo. El piloto busca llevar a los pasajeros de manera segura a su destino, el médico, para ayudar y no dañar al paciente, el maestro, para inculcar el amor por el conocimiento y no alejar a los estudiantes de su tema con la sequedad sin vida de la presentación del material educativo.

Tales actividades están reguladas por instrucciones especiales, memorandos, reglas, estatutos.

Sin embargo, además de las reglas externas que rigen cualquier actividad profesional, existen muchas otras condiciones para el éxito del trabajo: el amor por la profesión, el deseo de beneficiar a las personas con el trabajo, la acumulación de nuevos conocimientos y convertirlos en habilidades y reglas para un actividad laboral más productiva y exitosa. En otras palabras, existen tales reguladores de la actividad profesional que no pueden prescribirse en las instrucciones oficiales, pero son las condiciones más importantes para su contenido, coherencia, éxito y concordancia con otros tipos de trabajo. Estos reguladores son un sistema de reglas y normas de ética profesional: militar, médica, pedagógica, deportiva, judicial, etc.

Sin embargo, la vida humana no se limita a las actividades profesionales. Un gran lugar lo ocupan el nacimiento y la crianza de los hijos, las relaciones en la vida cotidiana entre marido y mujer (la distribución de responsabilidades en el cuidado del hogar), la relación de los hijos con los padres y otros parientes más distantes por sangre. Finalmente, están los reguladores espirituales de las relaciones cotidianas entre las personas en la amistad, el amor, el afecto, los contactos cotidianos.

Esto plantea la pregunta: ¿hay algo en común entre estos reguladores? ¿Es posible hablar de un solo núcleo que combine diferentes formas de regulación espiritual del comportamiento de las personas en un solo todo?

Tal núcleo de vida espiritual en todas las sociedades conocidas por la ciencia es la moralidad.

La moralidad es un tipo especial de regulación del comportamiento de las personas y de las relaciones entre ellas sobre la base de seguir ciertas normas de comunicación e interacción.

Nuestras ideas sobre la sociedad serán incompletas si perdemos de vista su diferenciación en líneas religiosas, es decir, división en creyentes y no creyentes.

En las lecciones de historia, ya ha recibido información sobre el papel de la religión y la iglesia en la vida de la sociedad humana en varias épocas culturales e históricas.

Sin embargo, este conocimiento a menudo se limita a ideas generales sobre la influencia de la iglesia en las esferas de la política y la cultura en varios países.

La religión como fenómeno sociocultural no se limita a las actividades de las instituciones oficiales: iglesias y otras asociaciones religiosas (comunidades). Al estudiar este fenómeno, es extremadamente importante comprender que estamos tratando con un mundo complejo de búsquedas morales, significativas, estéticas y de otro tipo de personas, psicológicamente ricas, emocionalmente agudas y significativas para un creyente.

"Religión" traducida literalmente del latín significa "conexión" (reconexión). Los creyentes consideran la conexión de la vida cotidiana, las acciones decisivas e incluso sus pensamientos con el santuario principal, es decir, con Dios, superando en sus capacidades y manifestaciones las capacidades de la gente común. Este es un tipo especial de realidad. En la ciencia, tal realidad se llama sobrenatural, de otro mundo. Sin embargo, para los creyentes, como enfatizó el conocido pensador religioso y científico ruso P. A. Florensky (1882-1937), esta realidad es más natural que los modos y formas habituales de la vida humana.

Entonces, la religión es una visión del mundo, la actitud y el comportamiento de las personas determinados por ellos en base a la creencia en la existencia de una esfera sobrenatural. Este es el deseo del hombre y de la sociedad de una conexión directa con lo absoluto, el fundamento universal del mundo (Dios, los dioses, el centro incondicional de todo lo que existe, la sustancia, el santuario principal).

Conciencia religiosa, es decir, la creencia en la existencia real de lo sobrenatural, de otro mundo, que la fuente de las principales directrices y valores de la humanidad es Dios, el poder más alto del mundo. En consecuencia, los requisitos y normas morales se perciben en la conciencia religiosa como un derivado de la voluntad de Dios, expresada en sus pactos, mandamientos y libros sagrados (Biblia, Corán, Lun-yu ("Conversaciones y Juicios"), a partir de ciertos contactos con una fuente sobrenatural (pactos que Moisés recibió del dios Jehová (Yahweh) en el Monte Tabor; el Sermón en el Monte de Cristo es la palabra del Dios-hombre; el analfabeto Mahoma dictó lo que Dios le dijo a través del ángel (arcángel) Jabrail) .

La religión, por su carácter universal (se aplica a todas las manifestaciones de la vida de las personas y les da sus propias valoraciones), la obligatoriedad de sus requisitos para el cumplimiento de las normas morales y legislativas básicas, la intuición psicológica y la vasta experiencia histórica, es parte integral parte de la cultura.

En la historia, la religión siempre ha coexistido con elementos seculares de la cultura, y en ciertos casos se opuso a ellos.

En la actualidad se perfila un equilibrio histórico bastante estable entre las principales religiones de cada país, por un lado, y el sector laico de la cultura, por otro. Además, en varios países el sector laico ocupa una posición importante.

1. El fenómeno y la esencia de la moral

La moralidad, o moralidad, aparece en forma de ideas sobre el bien y el mal, el comportamiento correcto e incorrecto, los conceptos de bondad, deber, humanidad (humanidad), justicia, honor, en forma de la voz de la conciencia, sentimientos correspondientes, aspiraciones e intenciones, acciones, propias o ajenas, que evaluamos positiva o negativamente, aprobamos o condenamos. La tarea es revelar la esencia de estos fenómenos. El pensamiento ético ha estado trabajando en su solución desde la antigüedad, pero aún ahora no se ha creado una teoría de la moralidad generalmente aceptada.

En los años 60-70. siglo 20 llevamos a cabo un trabajo bastante intenso sobre la comprensión teórica de la moralidad, se propusieron varios puntos de vista. Así, se propuso definir la moralidad a través de sus conceptos separados, por ejemplo, a través de los conceptos de bien y mal o de humanidad. Pero en este caso surge un círculo lógico, porque estos conceptos mismos sólo pueden definirse a través del concepto de moral, que contiene algo común a ellos y no está plenamente expresado por cada uno de ellos. Otra definición de moralidad señaló que es útil de muchas maneras. Pero, ¿es posible hablar sólo de moralidad? También se propusieron definiciones de conceptos individuales. Por ejemplo, la bondad se definió como aquello que trae el bien. Pero entonces todo bien que trae algún otro bien, es decir, cualquier medio para un fin, debe ser considerado bueno. No encontramos especificidad moral en este enfoque.

El problema de la finalidad específica de la moralidad ha sido uno de los principales (si no el principal) en la historia de la ética. Se indicaron dos objetivos: el bien del individuo y el bien de la sociedad. Probablemente el primero en designarlos fue Aristóteles. Además, planteó la cuestión de su relación, señalando que el beneficio de la sociedad debe considerarse más preferible. El estoicismo consideraba el cumplimiento del deber, es decir, el servicio a la sociedad, como el único fin verdadero, mientras que el epicureísmo situaba en primer lugar la consecución de la felicidad personal. En los tiempos modernos, también se conservaron dos puntos de vista: el altruismo (la teoría del sentimiento moral de A. Smith) y el egoísmo (la teoría del "egoísmo razonable", el utilitarismo). La "Síntesis de los Opuestos" fue realizada por Immanuel Kant, quien fue y probablemente sigue siendo el pensador que más profundamente penetró en el misterio del fenómeno moral. (Solo podemos interpretar su enseñanza sobre la moralidad, aunque con algunas enmiendas filosóficas y, hasta cierto punto, éticas).

De las ideas éticas de Kant, la más famosa es su imperativo categórico. Sin citar literalmente la redacción dada por Kant, podemos decir que en primer lugar pone la exigencia de actuar de acuerdo con la “legislación universal”, que manifiestamente expresa los intereses de la sociedad en su conjunto, el bien común, y en el segundo lugar - respetar el bien personal, ser tratado en pie de igualdad.medir a cada miembro de la comunidad, no sólo como medio, sino también como fin. La unidad de estos dos objetivos aún no se enfatiza, pero está claramente implícita en su inclusión en una fórmula.

De hecho, desarrollando la idea del imperativo categórico, Kant define el sumo bien como la unidad del deber y la felicidad y aclara la comprensión del individuo como fin, definiendo a este último como fin último. Dado que se supone que una persona es el sujeto que cumple la ley moral básica, esta ley puede formularse como la relación (suma de relaciones) de la persona con ciertos fines, a saber: con el bien común como el objetivo inicial y principal, al bien personal como fin último ya su unidad (coordinación, armonía) como fin supremo, el bien supremo.

En una primera aproximación, la sociedad sólo sirve como medio para sus miembros. Pero los individuos solo pueden existir en sociedad, por lo que deben cuidar su bienestar y, por lo tanto, tratarlo como una meta. A su vez, la sociedad los trata como fines, porque sus acciones tienen un carácter socialmente conveniente determinado por sus intereses. Dado que el bienestar de la sociedad es la primera y principal condición para el bienestar de los individuos, y todas sus actividades deben ser convenientes socialmente, el bien de la sociedad debe ser el primero y principal para el individuo. Pero esto se equilibra con el hecho de que el bien personal para la sociedad debe ser el objetivo final. La moral es creada por la sociedad como una forma espiritual necesaria de su ser, y sólo dentro de los límites de esta forma es posible tener la idea y la práctica de tal actitud hacia el individuo, una norma que exige el debido respeto por su bien. La condición para este respeto es el respeto por el sistema de normas sociales en su conjunto, el reconocimiento de su significado inicial y principal para la actividad socialmente significativa de los individuos.

Es erróneo caracterizar el bien del individuo como fin supremo, ya que se reconoce como fin supremo la unidad del bien personal y común; dos objetivos diferentes no pueden ser superiores entre sí. Esto es claro si la pregunta se plantea de manera general. Pero en ciertas situaciones, cada uno de ellos puede ser más alto que el otro. El bien común se convierte en el más alto en condiciones que exigen que una persona arriesgue gravemente su salud o su vida cuando se trata de proteger la patria, salvar a una persona y en algunos otros casos. Un bien personal puede convertirse en supremo en relación con algunos intereses comunes, por ejemplo, industriales, cuando un paciente necesita ser liberado del trabajo. Pero estos son casos extremos, excepciones, que confirman el principio general de la unidad de lo personal y lo público como el bien supremo. Sus violaciones en tales situaciones son puntos necesarios que lo confirman en general.

A nivel intelectual (racional), la moralidad se nos da en forma de una serie de conceptos específicos conocidos por todos, cuyo significado entendemos intuitivamente. La fórmula de la ley moral básica (OML), o actitud moral básica (OMO), permite definirlas y con ello comprender su significado de forma lógica, es decir, clara y distinta. En este caso, ya pueden aplicarse teóricamente, como categorías éticas. Así, el deber puede definirse como una forma de expresar la necesidad de las relaciones morales (MO), el bien -como fin y resultado de MO, la humanidad- como actitud hacia el bien del individuo como fin último, etc.

De la OMZ, u OMO, se desprenden disposiciones que, evidentemente, deben ser consideradas leyes generales de la moral. Se formulan con la ayuda de conceptos morales específicos. Por ejemplo: es necesario cumplir con el deber, hacer el bien a las personas, etc. Son las leyes del deber, la bondad, la humanidad, el respeto a la dignidad humana, la justicia, la solidaridad (colectividad). En la conciencia actúan como principios. Se diferencian de las reglas en que no pueden ser violadas, admiten excepciones, mientras que pueden existir excepciones a las reglas que son requeridas o permitidas por principios. (Por lo tanto, no es posible decir la verdad en todos los casos). La idea general de la moralidad es el ideal moral, que obviamente tiene dos aspectos: el ideal de la persona moral y el ideal de una sociedad humana.

La moral en su pleno significado incluye los niveles emocional y subconsciente, así como la voluntad en su aspecto moral, como bien o como mal. Los conocimientos en el campo de la ética, si son creencias, cumplen una determinada función moral y normativa, y por tanto pueden atribuirse al contenido de la moral. El comportamiento (en su sentido ético) no debe ser considerado un elemento de la moralidad. Es ilógico reconocer a la moral como reguladora de la conducta y al mismo tiempo incluirla en la composición de la misma moral. (Tiene sentido distinguir entre la moral y el sujeto de la ética, el área ética en su conjunto, porque también incluye fenómenos inmorales, puntos de vista y sentimientos contrarios a la moral, así como acciones-acciones que configuran el comportamiento en el ámbito ético. sentido y son consecuencias de la implementación [o no realización] de puntos de vista y sentimientos morales.)

2. La base de la moralidad

La moral es la esfera de las normas, los requisitos, las prohibiciones, la esfera del debido. No se trata de cómo actúa la gente en realidad, sino de cómo actuar. Y es una valiosa forma de conciencia: evalúa las acciones de las personas que corresponden a lo debido, las reconoce como correctas y las aprueba, y considera equivocadas las que la contradicen y condena. Hay un punto de vista según el cual lo debido y lo existente son opuestos absolutos, de modo que lo debido cobra vida desde algún lugar exterior, desde algún mundo independiente de él. Pero si no había nada en el debido que correspondiera a la realidad, ¿cómo podría entrar en contacto con ella y mucho menos encarnarse en ella? Los actos morales siempre se han cometido y se están cometiendo, por lo tanto, la moralidad no es sólo algo que debe ser, sino también algo que existe, pertenece a la esfera de la existencia, y lo que se debe está en la existencia misma. La obligatoriedad moral es una forma espiritual y subjetiva de reflexión de su base objetiva: una cierta necesidad real.

Como decían los antiguos filósofos, todo en el mundo sucede por necesidad. (La aleatoriedad es sólo una manifestación de la necesidad.) Sabiendo cuál es la esencia de la moralidad, uno puede determinar cuál es la necesidad subyacente. Para ello, hay que volverse hacia la naturaleza humana, hacia sus necesidades inherentes, que están contenidas en las necesidades humanas. Estos últimos tienen una fuerza irresistible y, con necesidad comprensible, los obligan a actuar para satisfacerlos. A partir de ellos surgen intereses, en los que se expresan condiciones igualmente necesarias para la satisfacción de necesidades.

N. V. Medvedev en su artículo "En busca del fundamento de la moralidad" objeta la explicación de la moralidad basada en la naturaleza de las personas, a partir de sus necesidades, considerando este "naturalismo" en la ética. El "naturalismo", según el autor, considera la moralidad como una "función" de alguna realidad natural. Entonces, ¿qué, la moralidad debe derivarse de la realidad extranatural? El autor no dice nada al respecto. Pero está claro que se opone al materialismo en la comprensión de la moralidad. Lo que queda es el idealismo, desde cuyo punto de vista es imposible una explicación científica de la moralidad. El autor niega la existencia de una sola naturaleza humana, pero luego la reconoce, señalando, sin embargo, que sólo puede hablarse de ella en un nivel extremadamente abstracto, y por lo tanto (?) no es la base para entender la moralidad. Hay poca lógica aquí, pero hay razón para decir algunas palabras sobre la naturaleza unificada del hombre y el significado de su comprensión abstracta.

Es obvio que todas las personas tienen algo en común, lo que les permite atribuirse a una especie: una persona razonable. El propio N. V. Medvedev se vio obligado a admitir esto. En cuanto al concepto abstracto de naturaleza humana, ciertamente no puede considerarse vacío. Su importancia importante radica en el hecho de que le permite resaltar y corregir las características más esenciales inherentes a todas las personas. Como señaló K. Marx, si queremos comprender qué es útil para una persona, necesitamos saber cuál es su naturaleza general y cómo se modifica en cada época histórica. Hay algo en común en la moralidad de todas las épocas y culturas. La moralidad tiene el mismo grado de generalidad que la naturaleza humana, por lo que sus abstracciones son bastante comparables. Entonces, podemos hacer la pregunta: ¿existen propiedades, rasgos en la naturaleza humana, de los cuales sería posible derivar las características esenciales de la moralidad, en primer lugar, el modo del deber inherente a ella, tanto en su significado formal como significativo? ?

Partiremos del concepto sinérgico de la naturaleza humana, según el cual todos sus niveles, comenzando por el físico, son esenciales. Las necesidades humanas están directamente condicionadas por dos niveles superiores: biológico y técnico. Este último se llama social. Pero para nosotros, en este caso, surge una dificultad relacionada con el hecho de que por sociabilidad tendremos que entender básicamente no el contenido de la vida social de las personas, sino sólo su forma, la relación misma de su conexión en una comunidad. En un sentido preciso y literal, el término "socialidad" tiene exactamente este significado. En este sentido, la sociabilidad es una propiedad de todo el mundo animal. A su vez, la sociabilidad es un tipo de asociatividad que, obviamente, es una propiedad común de la materia, el mundo en todas las formas de su ser. En este sentido, es más correcto llamar a una persona no un ser biosocial, sino biotécnico o biotecnológico.

Los impulsos iniciales que motivan a la actividad, tanto a una persona como a los animales, vienen dados por necesidades biológicas. Pero para satisfacerlos, él, como la mayoría de las especies animales, debe ser miembro de la sociedad. La vida en sociedad hace de la persona un ser social, como ocurría con sus ancestros animales, no sólo con los más cercanos, sino también con los más lejanos. Durante el tiempo de su existencia en los animales, han surgido, formado y desarrollado instintos sociales, sentimientos y estereotipos de comportamiento social, pasando genéticamente de generación en generación. Sobre la base de las necesidades biológicas surgieron las necesidades sociales, heredadas por las personas, de quienes recibieron una forma de expresión consciente y conceptual. No cambia la esencia de la sociabilidad. Es lo mismo tanto para los animales como para las personas y consiste en la coordinación de lo individual y lo colectivo, lo que puede considerarse la ley suprema de la conveniencia social e individual en el aspecto de su interacción. Esto significa que las necesidades del individuo deben ser satisfechas teniendo en cuenta las necesidades de otros miembros de la comunidad y el bienestar de la comunidad en su conjunto, y las necesidades del todo, teniendo en cuenta las necesidades de los individuos, todos y cada uno. Esta proporción de dos grupos de necesidades es la base de la moralidad.

Las necesidades e intereses individuales son la base de la moral no en sí mismos, sino en su síntesis con los generales. Es la síntesis, su mutua negación y afirmación, que es esta base. Por lo tanto, el interés personal desde el punto de vista de la moral puede, si es necesario, ser limitado, infringido en favor del público. La necesidad moral resulta ser más alta, más fuerte, si tenemos en mente una persona moralmente normal, que aquellas necesidades de cuya combinación surge. Esto puede explicar el gran poder del sentido del deber y la voz de la conciencia, la enorme trascendencia histórica de las leyes de la humanidad y la justicia.

La moralidad es una parte integral de la naturaleza humana y de la existencia de la humanidad. Pero su poder regulador cambia en el curso del desarrollo histórico. En ciertas épocas, la moralidad pública se encuentra en un nivel extremadamente bajo. Al mismo tiempo, las personas en su mayor parte, consciente o inconscientemente, con más o menos energía, se esfuerzan por alcanzar un ideal moral. Puede decirse que en la historia opera la necesidad, la ley de establecer y mantener la unidad, la armonía de los intereses del individuo y la sociedad, en otras palabras, la necesidad de implementar la ley superior de la conveniencia de la relación entre el individuo y la sociedad. Parece que esta ley, que determina la esencia de la moralidad, es el criterio general y principal del progreso histórico, la evaluación de las figuras y los acontecimientos históricos. Al manifestarse en formas cotidianas de moralidad, tiene un impacto en varios aspectos de la práctica social, en el curso de la historia.

En última instancia, el desarrollo de la sociedad no está determinado por la moral, sino por la actividad productiva de las personas, como resultado de lo cual cambian las formas de su vida. Así, desde el surgimiento de la naturaleza privada del trabajo y la propiedad privada, la tendencia individualista en la mente y el comportamiento de las personas ha aumentado significativamente, las relaciones de igualdad y camaradería han sido reemplazadas por la enemistad, "la lucha de todos contra todos", el dominio de unos sobre otros. Como escribió F. Engels, esta fue una verdadera caída desde la simple altura moral del sistema tribal. La moralidad en muchos aspectos resultó estar "en el paddock", y esta situación, bajo ciertas condiciones, permanece hasta el día de hoy. Pero siempre ha habido personas - "profetas", "santos", poetas y escritores, científicos y filósofos - que creyeron en la posibilidad de crear un sistema social en el que se hiciera factible un ideal moral genuino, la bondad, la humanidad y la justicia. triunfo. Era una idea socialista, que era el resultado de un estado de ánimo moral, una idea de la más alta racionalidad humana de las leyes morales, un ideal moral. Socialista fue la ideología del cristianismo primitivo. En la época moderna aparecieron las enseñanzas de los socialistas utópicos, el socialismo científico de K. Marx y F. Engels. En el siglo veinte comenzó la era de transición del capitalismo al socialismo, de la desigualdad de clases a la igualdad social, a la implementación práctica del ideal moral. Esto nuevamente se basa en el desarrollo de la producción, pero ahora ha llevado al surgimiento del carácter social del trabajo y, por lo tanto, a la necesidad de establecer la propiedad social de los medios de trabajo.

El ideal moral y la idea del socialismo son esencialmente idénticos. Se siguen igualmente de la misma peculiaridad de la naturaleza humana. La necesidad más importante de la sociabilidad es asegurar su fuerza. La igualdad social entre las personas fortalece el sistema social, y la desigualdad lo debilita, en última instancia, lo destruye. Si los intereses privados de alguna parte de la sociedad resultan ser más fuertes que los generales, esto eventualmente conduce a su muerte. Esto quiere decir que la ley de la conservación de la sociedad es la igualdad social de sus miembros. Esta ley es la esencia del socialismo. También define el rasgo esencial de la moralidad. Para la moral, todos los miembros de la comunidad son iguales, todo se caracteriza por la misma dignidad humana. La asunción de la desigualdad desde el punto de vista de la moralidad es imposible: una característica integral de la moralidad es que se sigue voluntariamente, libremente (este es otro principio del imperativo categórico). Pero, ¿puede un individuo ser moralmente libre si es un lado sufriente en el sistema de desigualdad social, sobre el cual N. G. Chernyshevsky dijo que aquí algunos son libres para comer en platos de oro y otros para pasar la noche debajo de un puente? ¿Será tal persona guiada por la moralidad en relación con todos los miembros de la sociedad y la sociedad en su conjunto?

¿Cómo entender el concepto de moral de clase? La moral de las clases dominantes, en cuanto les era característica, se extiende sólo a sus relaciones internas, en las que se reconoce la igualdad de los miembros de la clase. No se aplica a los miembros de las clases bajas. Entonces, los esclavos en el mundo antiguo no se consideraban personas, sino "herramientas parlantes". Recuerde que A. S. Pushkin en el poema "The Village" escribió sobre su tiempo:

Sin ver las lágrimas, sin prestar atención al gemido,

Elegido por el destino para la destrucción de las personas,

Aquí la nobleza es salvaje sin sentimiento, sin ley,

Apropiado por una vid violenta

Y el trabajo, y la propiedad, y el tiempo del agricultor.

Apoyado en un arado extraño, sometido a látigos,

Aquí la esclavitud flaca arrastra las riendas

Dueño implacable.

¿Es posible hablar aquí de una moral común a toda la sociedad? Para la burguesía, la moralidad sigue siendo miserables jirones. Es reemplazado por la antípoda de la moralidad: el egoísmo, el motivo principal es una sed insaciable de enriquecimiento personal. El amoralismo también domina las relaciones internacionales. Así, es obvio que la moral en su verdadero entendimiento puede ser la misma para toda la sociedad, aplicarse a todos sus miembros y ser un regulador eficaz del comportamiento de todos sólo en condiciones de igualdad social, es decir, bajo el socialismo.

¿Es posible bajo el capitalismo, sin cambiar nada en él, unir moralmente y consolidar la sociedad? ¿Es posible "consolidar" a un multimillonario con un maestro de escuela que no tiene suficiente dinero para pagar las facturas de servicios públicos, un lugar para un niño en un jardín de infantes, tratamiento y medicamentos, etc.? Si hay algo que los "común" es que ambos tienen el impuesto sobre la renta deducido en la misma escala "plana".

3. Moralidad y razón

Para una caracterización más completa de la moral, conviene abordarla también desde el punto de vista de la epistemología. Ahora, en algunas publicaciones, uno puede encontrar la afirmación de que la moralidad expresa los intereses subjetivos de diferentes clases y estratos de la sociedad y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la verdad. Supuestamente no tiene motivos objetivos, por lo que todos tienen razón a su manera. Lo que es justo desde un punto de vista es injusto desde otro, el concepto de justicia no tiene un significado estrictamente definido, y es prácticamente inútil usarlo en la lucha política. Un argumento más “profundo” a favor de esta posición es que la moralidad es un sistema de valores normativos, y las normas y valoraciones son subjetivas, tienen significado ideológico, no pueden ser clasificadas como un campo de conocimiento y fundamentadas o refutadas científicamente.

¿Es realmente? ¿La moral se relaciona con la esfera del conocimiento y la razón, contiene la verdad o es puramente condicional y subjetiva? La respuesta a esta pregunta es importante para comprender el significado social e histórico de la moralidad. Hablando de conocimiento y razón, es imposible no tocar el tema de la fe, porque estos conceptos están íntimamente relacionados. Recientemente, a veces se identifican, lo que no puede considerarse correcto.

El hombre se define como un ser con una mente. Con no menos razón se puede decir que es un ser moral. La moral y la razón son inseparables. ¿Es concebible que una persona perfectamente razonable pueda ser inmoral al mismo tiempo? ¿Qué es la mente? ¿Son los conceptos de mente y razón diferentes entre sí, por ejemplo? ¿Puede la fe religiosa ser considerada una forma de razón? ¿Cómo se relacionan la inteligencia y el conocimiento?

Evidentemente, sería correcto considerar que la razón es conocimiento tomado en sentido funcional, como base, medio para el pensamiento y cualquier otra actividad, para su propio crecimiento y desarrollo. El conocimiento es el contenido de la mente. Por supuesto, uno debe poder usarlo, pero esto, nuevamente, requiere ciertos conocimientos metodológicos y metodológicos. Si no hay conocimiento, no habrá inteligencia. De esto ya resulta claro que la fe religiosa no puede reclamar el título de razón, porque no se basa en ningún conocimiento de su supuesto sujeto. Para estar convencido de esto, uno debe entender lo que significa la palabra "conocimiento".

Según el diccionario filosófico (FES, 1983), el conocimiento es un reflejo adecuado de la realidad en la mente en forma de ideas, conceptos, juicios, teorías. Aparentemente, en un sentido más estricto, la forma elemental del conocimiento es el juicio, por lo que las representaciones y los conceptos pueden ser considerados sólo como elementos del conocimiento. Según Tomás de Aquino, el conocimiento surge de la percepción sensorial de las cosas. El niño mueve un palo a otro y aprende que uno más uno es igual a dos. Así es como comienzan las matemáticas. Todo conocimiento se basa en última instancia en la experiencia; sin ella, la adquisición de conocimiento es imposible. Si el conocimiento ya se ha obtenido en forma completa, en lecciones o en libros de texto, entonces esta disposición sigue siendo válida. El conocimiento comprende el momento de convicción o confianza que le corresponde a su sujeto, es verdadero conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es inherente a la modalidad de la verdad necesaria, la apodicicidad. (“Convicción” y “confianza” no es lo mismo que “fe”, sino firmeza en reconocer la verdad tanto del conocimiento como de la fe. D. Hume creía que el conocimiento es precedido por la “fe animal”, pero, muy probablemente, él tenía en mente precisamente la convicción. De hecho, por el contrario, el conocimiento como material sirve como un requisito previo necesario para la fe.)

Muy convincentemente, I. Kant mostró la diferencia fundamental entre conocimiento y creencia, dando sus definiciones comparativas: el conocimiento tiene una base objetiva suficiente, mientras que la fe es insuficiente. Si la modalidad del conocimiento es la necesidad (reconocimiento de la verdad del juicio), entonces la modalidad de la fe es la posibilidad. Podemos decir que el conocimiento es categórico, pero la fe es problemática. Kant nota un tono de fe moderado y modesto que no exige sumisión incondicional. Esto significa que la fe no incluye una convicción completa e incondicional de su verdad, que tiene un momento inherente de incredulidad. Además, es necesario distinguir entre fe racional e irracional. El primero se basa en el conocimiento y puede ser considerado como conocimiento en proceso de formación. En ciencia, por ejemplo, esta es la actitud hacia una hipótesis. Si es justificada, la fe pasa al conocimiento y la convicción de su verdad se vuelve completa. Tal fe sirve como estímulo para el conocimiento y la práctica. Nos ocupamos aquí de la fe religiosa, que es de carácter irracional. A continuación hablaremos de la fe, enseñándola.

La fe religiosa también está precedida por un cierto conocimiento, sin el cual estaría completamente desprovista de toda objetividad y de todo sentido. Usando material cognitivo, la fe, sin embargo, da su mala interpretación. Específico para ella es el reconocimiento de lo sobrenatural, lo que está ausente en la naturaleza le es ajeno, incompatible con ella. A algunos momentos del mundo real, la fe les da un carácter absoluto en la representación, haciéndolos así irrepresentables y lógicamente impensables. Así aparecen las palabras “omnipotencia”, “omniciencia”, “omnipotencia”. Pero no pueden pensarse sin contradicciones. Surge la pregunta: si hay un “espíritu del mundo” llamado “Dios” que tiene estos atributos en conjunto, si “Él” ama a las personas, como dicen los teólogos, entonces ¿por qué sucede tanto mal en nuestro mundo? Nuestra mente “débil” no puede y nunca podrá entender esto, porque es fundamentalmente incompatible con la lógica humana elemental. Puedes decir: "Creo, porque es absurdo". Pero ¿por qué deberías creer? ¿Quién lo necesita y por qué? Un libro de texto sobre filosofía sostiene que la teología es un tipo especial de conocimiento, porque la fe puede acceder a lo que no se puede conocer "en las formas de la lógica humana". Ahora dicen que la fe es razón, y aun superior a la razón humana. Pero después de todo, hay una variedad de creencias, puedes creer en cualquier cosa, no puede haber restricciones aquí. Bueno, ¿todas las creencias son razonables o sólo una fe es razonable, la que reconocemos? Pero, ¿con qué lógica se puede demostrar esto? ¿Dónde está el criterio por el cual se puede distinguir una creencia razonable de una irrazonable? Obviamente, elegiremos un criterio de utilidad para nosotros. Entonces debería ser fe en el poder de la razón, pero ya no es una fe religiosa, sino una fe racional, que surge de la comprensión del papel de la razón en nuestras vidas. Una persona razonable puede y debe ser guiada por su mente y sólo por ella, pues no conocemos ni podemos conocer otra, y aún mejor, superior a la nuestra, aunque existiera, pues podemos pensar y actuar correctamente sólo en “coordenadas”. , dentro de los "límites" de nuestra mente. Nuestra mente es a menudo irrazonable, nos trae mucho mal. Pero para superar su carácter incompleto, la imperfección solo es posible de una manera: con la ayuda de la mente misma. No hay otra manera y nunca la habrá.

¿Es posible explicar la moralidad a partir de la voluntad del "espíritu del mundo"? ¿Cómo podemos hacer esto si no sabemos lo que significa esta expresión? Resulta una explicación de lo todavía incomprensible de lo generalmente incomprensible. En uno de los diálogos de Platón, Sócrates pregunta: ¿algo se considera malo porque Dios lo ordenó, o ordenó que se considerara porque es malo en sí mismo? Esta pregunta contiene la duda de que la moralidad tiene un origen divino, así como la suposición de que tiene un significado objetivo y no depende de la arbitrariedad subjetiva. Kant afirmó directamente que la moral es autónoma, independiente en relación con la religión. (Es cierto que todavía dejó espacio para la fe, que está asociada con su agnosticismo). De hecho, la moralidad solo puede explicarse dentro de los límites de la razón, sobre la base de nuestro conocimiento sobre una persona, que tratamos de mostrar arriba. Hemos visto que la moralidad está sujeta a leyes objetivas que no dependen de la voluntad de las personas, lo que significa que las valoraciones morales no pueden ser manipuladas, consideradas subjetivas y absolutamente relativas, no requiriendo reconocimiento obligatorio por parte de nadie. El nihilismo en relación con la moral está muy extendido entre nosotros, pero es falso e intolerante, lo que debemos entender claramente.

¿Tienen las normas y valoraciones, la ideología que opera con ellas, alguna relación con el conocimiento, la razón, la verdad? En este tema, una opinión negativa es bastante común. Se dice que la ideología es subjetiva, y dado que la filosofía incluye un componente ideológico, no puede ser considerada una ciencia. Este es un ejemplo de una distinción absoluta, metafísica, es decir, antidialéctica, entre diferentes aspectos de un solo espíritu humano, que de hecho están profundamente interconectados. ¿No es la ideología una forma de reflejo de la realidad y, por tanto, contiene un momento cognoscitivo? Otra cosa es que pueda ser adecuado o inadecuado, verdadero o falso. ¿Por qué una teoría científica no puede ser al mismo tiempo una ideología, desempeñar un determinado papel social?

Una norma o una exigencia, un llamamiento o una prohibición, en su forma lógica, no pueden ser caracterizadas como verdaderas o falsas, porque no hablan de lo que es, sino de lo que sólo debe ser. Pero no todo es tan simple. Después de todo, debido, como notamos, expresa lo necesario, existente objetivamente. Lo necesario se puede caracterizar por una explicación o un juicio de valor. Tomemos este juicio: "Ser honesto moralmente". Este juicio tiene forma de verdad. Esta verdad es la base del llamado: "Debes ser honesto", y por lo tanto debe considerarse correcto. De esto queda claro que lo moralmente correcto y lo moralmente verdadero son esencialmente idénticos. Y esto, a su vez, significa que la moral debe atribuirse al campo del conocimiento y que se incluye en el contenido de la razón. Además, es razonable en un sentido más amplio.

Por "razonable", "racional", obviamente, se debe entender lo que es conveniente desde el punto de vista de las necesidades e intereses de una persona, útil para ella, es un bien en sí mismo o un medio para lograr algún bien. (En esta medida, los medios también actúan como un bien. Por lo tanto, es incorrecto definir el bien como algo que trae el bien). Generalmente se acepta que “racional” significa el reino de la mente, en contraste con los sentimientos, instintos, intuiciones, etc., que pertenecen al reino de lo irracional. Pero si por racional entendemos lo razonable y conveniente, entonces bajo su antípoda debemos pensar en lo irrazonable e inconveniente. Mientras tanto, los sentimientos y los instintos pueden ser bastante razonables. Por lo tanto, es mejor aceptar (como sugirió K. Popper en una de sus obras) una terminología diferente: “intelectual” en lugar de “racional” para referirse a la esfera de la razón y “no intelectual” para referirse a lo que está más allá. eso. Entonces ya no debería haber desconcierto o desacuerdo con el reconocimiento de que la moral en sus niveles inferiores (sentimientos, intuiciones), por no hablar del intelectual, es razonable, racional, y a través del nivel superior (el nivel de conceptos, juicios, etc. ) entra en el reino de la mente. Sólo queda repetir que sin moralidad no hay razón humana. Y de aquí se sigue que la moralidad no puede atribuirse al campo de la fe religiosa, que es irracional, opuesta a la razón.

Para matizar el concepto de razón, vale la pena compararlo con el concepto de mente (sin pretender ser indiscutible en la interpretación del significado de estas palabras). La mente, aparentemente, puede entenderse como la capacidad lógica para lograr los objetivos deseados, independientemente de su significado: pueden ser buenos o malos, o no tener ningún significado social. Esto es solo un "álgebra" para resolver cualquier problema intelectual. La razón es algo mucho más: tiene sentido, incluye el deseo de objetivos de vida más elevados, incluidos los morales, que también se tienen en cuenta al lograr objetivos privados. Es especialmente importante para nosotros que la mente esté imbuida de contenido moral, guiada por las leyes de la moralidad. Y al mismo tiempo, él mismo no cambia, porque el conocimiento de estas leyes es tan objetivamente verdadero como el conocimiento de las leyes científicas y, en general, cualquier conocimiento.

Cercano al concepto de razón está el concepto de sabiduría. Parece difícil separarlos. En nuestra opinión, la sabiduría es el grado más alto de racionalidad, similar al genio en la creatividad científica, técnica o artística. La sabiduría se basa en una fuerte intuición y una gran experiencia de vida, pero su principal valor es una alta actitud moral, el deseo de establecer y proteger los principios de la moralidad, para implementarlos en el comportamiento de uno mismo, en el comportamiento de otras personas, en la sociedad, los requisitos de un ideal moral, cuya esencia se refleja en la moralidad. Según Kant, la sabiduría significa el conocimiento del bien supremo y la conformidad de la voluntad con el bien supremo, es decir, la unidad del deber y la felicidad, pública y privada. En consecuencia, la sabiduría es una comprensión adecuada de la naturaleza general del hombre en su aspecto social y el deseo de implementar sus requisitos en la práctica, en otras palabras, siguiendo la ley (principio) de la más alta conveniencia humana y la ley moral básica que le corresponde. .

Tales, a nuestro juicio, son las formas en que se expresa el contenido racional del alma humana. Y la moralidad debe necesariamente ser considerada como una de estas formas. No se puede dudar de su carácter racional.

4. Moralidad y religión

La religión es la forma más antigua de cosmovisión. Durante decenas de miles de años fue la única ideología. En ambas capacidades, incluyó la moralidad en su composición, que recibió así una forma religiosa de expresión y justificación. La moralidad es santificada por la religión y actúa con su ayuda. Por otro lado, la religión encuentra un apoyo racional en la moral y, gracias a ella, fortalece su posición. La idea del Creador en el cristianismo y otras religiones del mundo encarna un ideal moral y social para los creyentes. Dios actúa como creador y garante del orden moral, por lo que la fe en él cumple una función moral.

Dentro de los límites de la moralidad religiosa, muchas generaciones han desarrollado y asimilado grandes ideas morales como las ideas de bondad, deber, humanidad, compasión, perdón, pureza moral y responsabilidad, respeto por la dignidad humana, etc. la religión, la prédica moral y la búsqueda de soluciones a problemas morales urgentes parecen ocupar un lugar preponderante, por lo que la moral religiosa conserva cierto valor positivo.

Superar la cosmovisión religiosa es un largo proceso histórico. Su aceleración por medios administrativos y la agitación atea no es capaz de producir resultados positivos y conduce a la ruptura de la unidad moral de la sociedad. Gracias al desarrollo de la ciencia y la educación, la posición de la fe religiosa se debilita gradualmente. Pero mientras está muy extendida en el mundo y debe conservar el derecho a existir. Mientras haya creyentes, la actividad religiosa es una necesidad social. Por lo tanto, la moralidad de una parte de la sociedad puede ser sostenida por la religión y necesita las actividades educativas de la Iglesia.

Pero hay otra parte de la sociedad para la cual la moralidad religiosa no tiene un significado positivo. La verdadera fuerza de la moral radica en su validez racional, razonabilidad y sabiduría. Supera esencialmente en este aspecto a la moral religiosa, que se basa en una creencia irracional y problemática en la existencia del cielo y el infierno, dioses o dios, diablo, diablos, ángeles y otras criaturas mitológicas. Dicen que bienaventurado el que cree. Pero una fuerza más confiable en la vida es el conocimiento. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, la medicina y la educación, las formas de vida social, la libertad social se debe al progreso del conocimiento, y no de la fe religiosa y la teología. El poder regulador de la moral está en sí mismo, y no en su consagración religiosa. La ética científica apela a la razón, y por tanto es lógicamente convincente y prácticamente eficaz, mientras que la ética religiosa, como la teología en general, está llena de alogismos por su irracionalidad y por ello es fundamentalmente insostenible teóricamente. Su error lógico común es violatorio de la ley de la razón suficiente, pues, como señaló Kant, el reconocimiento de la verdad del juicio de fe está objetivamente insuficientemente fundamentado. Y otro error común es el círculo lógico. Como última prueba, se suele dar una referencia a la sagrada escritura: "Así dice el Creador". Pero está escrito por personas. Esto significa que las personas afirman algo al repetir lo que otras personas han dicho. No hay forma de salir de este círculo. Debemos creer a algunos porque ellos creen a otros. Hay aquí dos errores que, en el marco de la fe, son incorregibles. A pesar de esto, los partidarios de la ética científica (materialista) y religiosa podrían cooperar pacíficamente, resolviendo problemas morales específicos, por ejemplo, cuestiones sobre la educación sexual en las escuelas, sobre la eutanasia, sobre las formas de detención humanitaria de los presos, sobre si es lícito que el tamaño de los ingresos de los diputados y funcionarios fueron determinados por ellos mismos, sobre si el estado debe regular las relaciones de mercado o deben ser libres, etc. Ahora, la República de China invita a los materialistas a ser socios en un diálogo. Probablemente, no rechazarán esta oferta, si aún no han olvidado cómo expresar y defender sus puntos de vista. Después de todo, la filosofía materialista no se ha enseñado a los estudiantes o estudiantes de posgrado durante mucho tiempo ... Pero la divulgación de la religión es muy intensa en nuestro país tanto en la televisión como en la radio, y su enseñanza se introduce en las escuelas. Para que la asociación sea igualitaria, es necesario restaurar la enseñanza de la filosofía materialista. De lo contrario, la educación y la crianza de los jóvenes mantendrán nuestro carácter unilateral, lo que significa que será inferior.

La Iglesia ortodoxa rusa cree que la educación moral de los jóvenes solo es posible sobre la base de la religión. ¿Pero es verdad? La moral cristiana moderna difiere significativamente de la moral del cristianismo primitivo, que tenía un carácter revolucionario y una orientación socialista. Hoy es la moral de la paciencia y la humildad, la pasividad social, la reconciliación con la realidad. No expresa los requisitos del ideal moral universal: la creación de una sociedad humana, justa y socialmente homogénea, en la que no haya explotación del hombre por el hombre, se respete por igual la dignidad humana de cada miembro de la sociedad y se preste la misma atención. mostrado para el bienestar de todos los ciudadanos. La educación de la iglesia es puramente educativa, por lo que no es lo suficientemente efectiva. Desde el punto de vista de la ética materialista, la educación moral debe llevarse a cabo sobre la base de la reorganización de la sociedad sobre principios morales, en el espíritu de este proceso, solo entonces puede tener éxito. En una escala masiva, la moralidad en la sociedad solo puede formarse en condiciones de humanidad y justicia social.

La educación de la moralidad religiosa se lleva a cabo desde el punto de vista de la fe irracional, que es problemática y, por supuesto, les parece a los estudiantes capaces de un pensamiento independiente, poco convincente en comparación con el conocimiento científico, materialista en su esencia filosófica que les da la escuela. Esto reduce la importancia de la influencia moral de las lecciones de ética y provoca una falta de respeto por las actividades de la escuela, cuya posición de cosmovisión parece contradictoria, insostenible y deshonesta. Como resultado, tal “educación” puede hacer más daño que bien. Las consecuencias psicológicas de tal dualidad ideológica también pueden ser indeseables en algunos casos. Si la educación moral se lleva a cabo sobre una base científica, esto asegura la integridad ideológica y la secuencia lógica del conocimiento adquirido por los estudiantes y el significado moral positivo de todo el proceso educativo.

5. Conclusión

Ya en la pregunta de Sócrates citada más arriba, se expresa la duda sobre la necesidad de una santificación religiosa de la moral. En el siglo XVIII. Los filósofos materialistas han escrito sobre la posibilidad de una sociedad moral de ateos. N. G. Chernyshevsky y otros materialistas en Rusia en el siglo XIX pensaban de la misma manera. El conocido filósofo V. S. Solovyov escribió que un ateo puede ser tan moral como un creyente. Una comparación de la Rusia moderna con la Rusia del período soviético hace pensar que no es la fe o la incredulidad, sino la estructura económica de la sociedad lo que determina su nivel moral. A nuestro entender, la moralidad en su esencia no sólo es posible, sino que en la era moderna funciona en los estratos cultos de la sociedad, independientemente de la influencia de la religión. En cuanto a los creyentes, en su mente la moralidad está, por supuesto, conectada con su fe y es impensable sin ella. Mientras haya creyentes, también se necesita moralidad religiosa. Pero, ¿qué tan efectiva es la fe como base de la mentalidad y el comportamiento moralmente positivo? Para juzgar esto, se necesitan estudios psicológicos especiales. Es muy posible que en un número considerable de casos la fe ayude a los que son morales incluso sin su influencia para ser morales. Y, por el contrario, una persona inmoral siempre podrá eludir las prohibiciones religiosas, si interfieren con el logro de sus objetivos y se justifican.

La moral, según I. Kant, es una condición necesaria para alcanzar la felicidad y su elemento integral. La verdadera felicidad es la plenitud y la armonía de la vida. Y el logro de la felicidad sólo es posible sobre la base de la razón, la moralidad racionalmente entendida. Una doctrina que traslada la felicidad al otro mundo, privando de hecho a la persona de la esperanza de alcanzarla, no puede ser la base de una verdadera moral. Porque el fin último de la moralidad, que sirve como medio para cumplir los requisitos de la naturaleza general del hombre, sobre todo, la sociabilidad segura y duradera, es la felicidad humana.

Medvedev, N. V. En busca del fundamento de la moralidad // Boletín de la Universidad de Tambov. Serie: Humanidades. - Asunto. 6(50). - 2007. - S. 82-86.

Las normas de la religión y la moral pertenecen al mismo grupo de normas. Sin embargo, puede haber diferencias significativas dentro de un mismo grupo.

religión(de religare - atar, fortalecer) se llama una unión espiritual viva de una persona con Dios; esta union es que dios abre hombre su esencia y su voluntad (de ahí "revelación"), y el hombre, entrando en esta unión y estando en comunión con lo Divino, hace la voluntad de Dios su la norma y dedica su energía a su implementación. Es claro que una persona religiosa, al percibir la voluntad de Dios en forma de reglas de conducta, ve en deidad - instalador estos mandamientos. Pedido Este establecimiento consiste en que una persona, reconociendo (por una u otra razón) algunas de sus experiencias espirituales enviado de dios y lo que se conoce a través de ellos - por la revelación Divina que ha tenido lugar (habiendo creído), trata de dar la forma percibida de pensamiento (enseñanza) y expresar en palabras (escritura y tradición); en las confesiones cristianas, la corrección de esta formulación mental y expresión verbal generalmente se probaba y aprobaba en reuniones de creyentes (concilios ecuménicos). Naturalmente, las normas de carácter religioso prescriben algo solo esos que pertenece a esta confesión y, participando en la iglesia (es decir, una unión organizada de personas que han reconocido esta revelación), acepta su enseñanza. Al mismo tiempo, según las enseñanzas de la mayoría de las uniones religiosas, las personas que ellos mismos, no tuvieron revelación directa, pero creen, habiéndolo aceptado de otras personas, reverenciados por el don profético y la santidad. Así, las normas de la religión a veces se basan sobre el reconocimiento de la autoridad de otras personas . Ese, qué prescribir estas normas, es conocido en todas las religiones maduras y desarrolladas interior espiritual comportamiento o haciendo además, a menudo se establece en qué acciones externas particulares, movimientos y palabras (rito) debe expresarse el estado de ánimo piadoso del alma. A veces la gente pierde de vista el hecho de que el rito está prescrito por la religión. solo como expresión natural válido la relación interna del alma con lo Divino, y entonces la religiosidad degenera en hipocresía e hipocresía. Finalmente, la norma religiosa tiene su propia sanción. El que la viola se siente frente a la ira de Dios y, tal vez, al castigo; a esto se puede unir el arrepentimiento impuesto por las autoridades eclesiásticas, o la penitencia, o incluso la exclusión de la unión de los creyentes.

estándares morales difieren de las normas de la religión en algunos aspectos significativos. Al establecer reglas morales, se deja al hombre usted mismo y su conciencia. Estas reglas se basan en independiente y creencia libre, que cada uno de nosotros debe soportar, reflexionar y formular. Está claro que nadie puede tomar prestada tal convicción de nadie; incluso por una autoridad externa, la norma de la moralidad no puede ser establecida, porque la única autoridad aquí es voz de la conciencia viviendo en lo profundo cada almas Esto significa que una persona, al establecer sus convicciones morales y establecer normas morales, no puede guiarse por caprichos y arbitrariedades personales, sino que debe plantear ante su conciencia la cuestión de si que es lo mejor perfecto y justo en el comportamiento personal y en la relación de la persona con la persona. Las instrucciones de la conciencia deben entonces expresarse en forma de oración gramatical y de juicio lógico, que expresará la principal norma moral de comportamiento; la extensión de esta regla a ciertos aspectos de la vida interior y exterior permitirá elaborar subordinados normas morales Así, por ejemplo, cada uno de nosotros sin mucha dificultad podrá reconocer y formular la norma: “trata a cada persona con el mismo amor con el que te amas habitualmente a ti mismo”; tal transferencia del centro de gravedad vital del bienestar de uno a otras personas dará lugar, por un lado, a las demandas desinterés, desinterés y modestia en relación con uno mismo, por otra parte, las reglas que prescriben benevolencia, respeto, generosidad, confianza etc en relación con los demás.

Por lo tanto, cada persona debe establecer normas morales para sí mismo. yo mismo. Otros, en particular los padres y educadores, pueden, sin embargo, ayuda en revelar y comprender la voz de la conciencia, pero antes reconocimiento y creencias Cada uno de nosotros debe crecer por su cuenta. Esta no significa que cada persona puede tener sus propios puntos de vista especiales sobre el bien y el mal, y cada uno Sobre mí será derechos. No, las personas tienen diferentes interpretaciones de la moral porque no conocen el camino correcto hacia la conciencia o no quieren seguirlo; a menudo cometen el error de confundir el "bien mundano" con el bien moral, o no atreverse a plantear ante su conciencia la cuestión correcta de él mismo el mejor; o ellos, sin referirse en absoluto a su voz autoritaria, se les ocurre algo Empujar. Con el debido estudio, la voz de la conciencia mostrará a todas las personas lo mismo, y a veces se expresó de esta manera: la conciencia es la voz de Dios, que suena igual en cada alma, pero requiere una atención especial de ella y aficionado trabajar en sus creencias. Semejante procedimiento de establecimiento estándares morales.

Está claro que la moraleja conecta solo eso la persona que la reconoció; ella sugiere voluntario consentimiento y reconocimiento, y si alguien lo observa por orden de otro, por humildad o por miedo, entonces pierde su carácter moral. Esto no quiere decir, por supuesto, que quien no quiera reconocerlo pueda hacer lo que le plazca: su arbitrariedad estará limitada por normas de diferente naturaleza, aquellas normas de derecho que obligan a todo ciudadano, así como las establecidas por órdenes de sus superiores más cercanos (por ejemplo, educadores). Pero esto significa que una vida moral es posible solo para aquellos que tienen un deseo real y sincero de mejorar; cada persona puede y debe libremente convencer que hay una ley interna de bondad, y que esta es la ley del amor; y finalmente, que si no lo observa, entonces él siempre estará mal. Pero a la fuerza - nadie puede estar obligado por la moralidad.

Además, esta norma prescribe el siempre conocido relación interna a todos los seres vivos, y especialmente al hombre, y en la forma de una consecuencia natural o expresión de este estado de ánimo del alma, - conducta externa consistente con ella. Las reglas morales parten siempre de lo más profundo del alma y exigen sobre todo bondad interior. Esto no quiere decir que estén satisfechos con ello y no requieran más; No es de extrañar que se diga que "el infierno está empedrado de buenos deseos". Pero esto significa que las reglas morales nunca prescriben acciones o comportamientos externos. independientemente del estado de ánimo espiritual con el que se acompañan. Una acción moral siempre se prepara en las profundidades del alma, como si brotara de ella, y la manifestación externa de una persona es siempre en tales casos solo un fruto maduro de bondad interior.

Finalmente, la norma de la moralidad tiene su sanción en la forma de un vivir remordimientos. Un alma finamente desarrollada y profundamente sensible experimenta este reproche a menudo y con claridad. Se expresa en lo conocido por cada uno de nosotros. descontento interno por su acto o incluso por toda su vida: una persona es consciente de su incorrecto y siente que debe y quizás vivir y actuar de manera diferente; esto lo hace sentir culpa. La tarea de una persona no es ahogar el reproche de la conciencia y el sentimiento de culpa moral, sino acostumbrarse a prestar atención a este reproche y así educarse en sí mismo. sentido de la responsabilidad moral.

Después de todo lo dicho, queda claro cuál es la relación entre las normas de la religión y las normas de la moral. Ellos diferente, primero, porque autoridad quien establece la regla (en religión - la voluntad de Dios en moralidad voz de la conciencia) en segundo lugar, porque pedido, en el que se formula la regla (en religión - una presentación conciliar de la revelación dada elegido personas, en moralidad - percepción independiente y formulación de la voz de la conciencia dada a cada); en tercer lugar, por sanciones(en religión, la ira y el juicio de Dios sobre un pecador, en moral, un reproche de conciencia y un sentimiento de culpa). Al mismo tiempo, las normas de la religión y la moral han semejanza: en primer lugar, que ellos exigir reconocimiento universal, pero obligan solo a aquellos que los reconocieron voluntariamente (en religión, creían, en moralidad, estaban convencidos); en segundo lugar, que prescriben un determinado comportamiento que brota de lo más profundo del alma.

Al mismo tiempo, los creyentes suelen querer decir que la norma religiosa, siendo expresión de la voluntad de Dios, no anula ni cambia la voz de la conciencia, sino que le da una fuerza especial y completa sus exigencias con otras nuevas. Es por eso la religión a veces absorbe la moralidad.

Por un lado, los ideólogos religiosos, tanto en los siglos pasados como ahora, afirman categóricamente que la moralidad no puede existir sin la religión, como un árbol sin raíces. El ilustrador francés Voltaire, que denunció duramente a la Iglesia católica, declaró al mismo tiempo que si Dios no existiera, habría que inventarlo para asegurar el cumplimiento de los mandamientos morales: “Quiero a mi gerente, a mi esposa y a mi mi siervo creyó en Dios. Creo que en este caso seré menos robado y engañado.

Pero, por otro lado, debe admitirse que la naturaleza del impacto de la religión en la vida moral de una persona depende de una serie de factores, del contenido de la religión misma (compárese, por ejemplo, el cristianismo y la religión de La antigua Grecia, cuyos dioses no diferían en la moralidad particular), en qué componentes se utiliza la religión y para qué fines, de la era histórica, la cultura de la gente, etc.

La naturaleza compleja y contradictoria de la interacción de la religión y la moral también se debe a su especificidad, a sus diferencias (aunque a veces tratan de identificar religión y moral). En primer lugar, en el hecho de que la moral es el camino hacia el Bien, los más altos valores morales, hacia la perfección moral. Y la religión es el camino a Dios, más bien la adoración a Dios. Estos dos caminos pueden o no coincidir.

Pero entre religión y moralidad no sólo hay diferencias, sino también cierta similitud. Esto se expresa, en primer lugar, en el hecho de que las religiones, especialmente las modernas, están literalmente saturadas de cuestiones morales, los conceptos de conciencia moral (deber, vergüenza, conciencia (corazón), justicia, culpa, etc.).

12. Moraleja en el cristianismo:

La ética de Jesucristo puede definirse brevemente como la ética del amor. Conocemos la vida y las enseñanzas de Jesucristo por los testimonios de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos.

El evangelio (buenas noticias) dice que Cristo es el hijo de Dios, nacido de una inmaculada concepción. Fue enviado a la tierra para preparar a la gente para el terrible juicio final.

Jesús mira nuestra vida (nuestro mundo) como a través de un espejo, desde la eternidad. Habla del fin de los tiempos, cuando el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, se separen con un abismo infranqueable. Habla como un hombre que vino de allí. Jesús dice que el reino de los cielos está cerca (crecimiento. reino - día del juicio final, apocalipsis).

Jesús trastornó el orden establecido de valores. Jesús se llama a sí mismo el hijo del hombre. La virtud del hijo consiste en la obediencia al padre. El hijo no sólo acepta la voluntad del padre, la acepta como propia. "El padre ama al hijo": esta es la cualidad que hace que el padre sea padre. El hombre-hijo se asemeja a Dios-padre a través del amor. La ética de Cristo es la ética del amor. La última instrucción de Cristo es amarnos los unos a los otros.

El amor es humilde, el amor es activo, el amor es desinteresado. Amor por el enemigo - deidades. altura de la persona.

13. Moraleja en el Islam:

Mahoma es el fundador de la religión y civilización musulmana. La base de su ética programas yavl-Xia - la idea de un solo Dios. En su opinión, el requisito previo y la garantía de la felicidad individual y la armonía social es la fe incondicional en Dios en la forma en que Dios mismo consideró necesario revelarse a las personas.

La esencia de las revelaciones de Mahoma fue que Dios gobierna el mundo. Dios es absoluto en todos los sentidos, el dios de la verdad, la justicia y la misericordia. Solo él puede ser el patrón de una persona, su apoyo y esperanza.

La idea de un solo Dios indica a una persona su lugar más bien modesto en el mundo y al mismo tiempo obliga a una persona de cierta manera, es decir, de una manera puramente positiva, a relacionarse con el mundo y, sobre todo, a a otra gente. LA UNIDAD DE DIOS ES GARANTÍA DE LA ARMONÍA DEL MUNDO. El ser humano también debe serlo. La fe es una, no se puede dividir.

MORAL Y RELIGIÓN - la moral es un sistema de normas, conceptos y sentimientos que regulan la relación de las personas entre sí y su relación con la sociedad.

Su realización en el comportamiento humano se llama moralidad.

La religión y la moralidad son esferas culturales cercanas e interrelacionadas. La similitud de la religión y la moral es más notable en sus manifestaciones espirituales.

Sin embargo, la iglesia tenía una influencia incomparablemente más fuerte en la moralidad de la sociedad que la moralidad en el culto religioso y la práctica interna de la iglesia.

En toda religión, en todo credo, hay un principio moral y espiritual en mayor o menor medida.

La religión determina no sólo la relación de una persona con Dios y la iglesia, sino que en un grado u otro regula la relación de las personas entre sí tanto en el seno de la iglesia como más allá.

Dios encarna esos requisitos morales que su adherente está obligado a seguir.

En las creencias politeístas, algunas deidades actúan como la encarnación de la bondad, otras, la malicia.

En las religiones monoteístas, Dios está necesariamente dotado de las más altas cualidades morales.

El principio moral es especialmente pronunciado en las religiones del mundo, y en el budismo, hasta tal punto que algunos expertos lo consideran no una religión, sino un sistema moral. El credo de esta religión proviene de la idea de que cualquier ser, cualquier vida en todas sus manifestaciones y formas es mala, trayendo sufrimiento a todo lo que existe.

El "camino de la salvación" budista consiste no tanto en la actividad de culto, sino en la moral: sufrimiento paciente, renuncia a los deseos, sentimientos, siguiendo los principios morales de "Panchashila" (cinco preceptos: negarse a matar a cualquier ser vivo, negarse a robar, mentir, observancia de la fidelidad conyugal, negarse a beber alcohol).

El principio moral en el Islam impregna la idea de un solo Dios: Alá, el Creador y Gobernante del mundo, un ser omnipotente y sabio.

Al mismo tiempo, el Dios del Islam es la personificación de la bondad. Todas las suras del Corán (excepto la novena) comienzan con las palabras: "En el nombre de Allah, el Misericordioso y Misericordioso".

Las esperanzas de la misericordia y la misericordia de Dios se encuentran en la base del dogma islámico.

Esto también es característico de la Sharia, un conjunto de instituciones religiosas, legales y morales musulmanas.

Sin embargo, es en el cristianismo donde más se concreta moralmente la idea de Dios.

El Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente es al mismo tiempo todo bueno, todo misericordioso.

En la hipóstasis de Dios Padre, Él actúa como protector cariñoso, patrón, guardián. En la hipóstasis de Dios Hijo, Él toma sobre sí los pecados de los hombres y se da a sí mismo como sacrificio por ellos.

La fórmula lacónica "Dios es amor" transmite de manera especialmente expresiva la esencia moral de esta religión mundial.

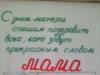

Si la religión incluye necesariamente un principio moral, entonces en la moralidad mucho se esconde en el inconsciente, en el inconsciente y el subconsciente. Aquí, la fe (confianza) también actúa como el fundamento más importante. El mundo de la moralidad es como una especie de templo donde se veneran con reverencia los altares morales. Muchos de ellos tienen un carácter universal, tales como el amor maternal, la fidelidad conyugal, la diligencia, la hospitalidad, el respeto por los ancianos, etc. Como en la religión, estos santuarios suelen estar libres de la actitud racional y el cálculo. El amor y la amistad, por ejemplo, requieren una abnegación aparentemente irrazonable.

No solo los teólogos, sino también muchos investigadores de la ética creen que la moralidad y la moralidad son generadas por la religión y son inseparables de ella. Al mismo tiempo, a menudo se cita la declaración del gran pensador I. Kant sobre la naturaleza divina del "imperativo categórico" inherente al hombre: un mandato interno imperioso para seguir los requisitos morales.

Aún más a menudo se refieren a los textos antiguos de los libros sagrados de varias religiones, saturados de enseñanzas morales, y al hecho de que la idea misma de Dios y la retribución del más allá afecta profundamente el comportamiento del individuo y sus fundamentos morales.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los conceptos y sentimientos morales son en gran medida el resultado de la influencia del entorno social sobre el individuo y su forma de vida.

Los psicólogos afirman que un niño que accidentalmente se encontró con animales y fue alimentado por ellos, incluso después de estar entre personas, no adquiere cualidades humanas: postura erguida, conciencia, habla articulada, regulación razonable del comportamiento. También es ignorante de ideas y experiencias morales.

La idea de Dios saca al creyente de la rutina de la vida cotidiana, le hace reprimir los bajos impulsos y le lleva al ideal del bien y de la justicia, lo confronta con el Todopoderoso, a quien nada se le oculta.

El miedo al castigo después de la muerte por los pecados evidentes y ocultos es un factor psicológico importante en la percepción del mundo por parte de una persona religiosa.

Las enseñanzas morales en los libros sagrados son la evidencia más valiosa de la cultura antigua. Así, la edad de las primeras secciones de la Biblia, formada en el judaísmo y ya saturada de enseñanzas morales, es de más de 3.000 años.

Los Vedas y otros libros sagrados tuvieron un gran impacto en el desarrollo posterior de la cultura. También sirven como las fuentes más importantes de datos sobre la moralidad del comienzo de la civilización.

Sin embargo, extensos materiales etnográficos sobre la vida y costumbres de los pueblos de África, América, Oceanía y Australia atestiguan que tenían costumbres no escritas y costumbres necesarias para la convivencia, el trabajo coordinado y la crianza de los hijos.

En mayor o menor grado, estos pueblos adhirieron espontáneamente (en relación a sus familiares) a los mandamientos “no matarás”, “no robarás”, “no darás falso testimonio”. Las tribus que aceptaban el matrimonio en pareja honraban al padre ya la madre y condenaban el adulterio.

La misma realidad de vivir juntos y trabajar juntos les dictó estas normas universales de moralidad.

El argumento acerca de la iglesia como una institución de moralidad que contribuye al funcionamiento de la moralidad es un argumento fuerte, pero debe tenerse en cuenta que la moralidad se basa no solo en el poder de la iglesia, sino también en la fuerza de la opinión pública, la autoridad de la generación anterior, las tradiciones y costumbres.

La moralidad puede existir sin sanción religiosa.

En una sociedad secularizada, donde la cultura ya no está bajo el control de la iglesia, la moralidad adquiere un carácter completamente secular y funciona fuera de la institución de la iglesia.

La moral no está institucionalizada, no tiene instituciones especiales que aseguren específicamente su implementación en la vida de la sociedad, organizando el control sobre la implementación de sus reglas y normas.

Por lo tanto, la iglesia (en las sociedades antiguas, el sacerdocio) asume el papel de tal institución y, por lo tanto, ejerce una influencia notable en la moralidad y las costumbres.

La historia de todos los países civilizados convence de esto. Los ministros de religión protegían los principios morales que se habían desarrollado en la vida práctica de la sociedad y los predicaban.

La edificación del rebaño, la supervisión espiritual sobre la observancia de los mandamientos y, a menudo, el ejemplo personal de los ascetas piadosos de la religión contribuyeron al mantenimiento de las normas morales, aunque no siempre y no todo ministro de la religión fue un ideal moral.

Sin embargo, hasta el día de hoy, los creyentes perciben las normas morales como mandatos de Dios, lo que les otorga una autoridad especial.

Una persona religiosa ve en estas normas no solo la conveniencia cotidiana y el significado social, sino también algo sagrado, sacro. Es inaceptable violar estas normas, tanto según las leyes terrenales como las religiosas.

La moralidad para el creyente suele fusionarse con la religión.

El erudito secular no deriva la moralidad de la religión; argumenta: los orígenes de la moralidad están en las relaciones terrenales, en la producción y práctica familiar-doméstica de una persona.

La tesis sobre la inseparabilidad de la moralidad de la religión tampoco parece convincente para un investigador secular. La experiencia histórica muestra que en los estados donde la iglesia tenía un poder casi absoluto, los vicios morales no desaparecieron.

Las buenas obras y el ascetismo son posibles tanto por razones religiosas como seculares.

Un fuerte aumento de la religiosidad desde principios de los 90. siglo 20 en Rusia no condujo a una disminución de la inmoralidad y el crimen.

Al mismo tiempo, el grado de influencia de la religión en la conciencia moral es muy significativo.

Aunque existen ciertas discrepancias en las prescripciones morales de las diferentes confesiones, estas prescripciones tienen mucho en común, lo que nos permite hablar de la presencia de la moral religiosa como un sistema especial de reglas y normas santificado por la iglesia y controlado por ella.

Es fácil ver que en primer plano en este sistema de normas de conducta están en realidad las prescripciones religiosas.

Así, en el Decálogo de Moisés, se da el primer lugar a los mandamientos que determinan la relación del hombre con Dios.

De acuerdo con esto, las violaciones de las normas de culto en el sistema de moralidad religiosa se consideran especialmente pecaminosas y punibles.

La incredulidad en Dios, en la verdad de los dogmas y cánones ocupa el primer lugar en la lista de los pecados destinados a la confesión. Al mismo tiempo, la lista de pecados condenados por la iglesia también incluye los principales vicios azotados por la moral secular, y entre las virtudes hay valores de carácter universal.

Entre los valores que exalta la religión están la fidelidad y la mansedumbre, la tolerancia y la diligencia, el regocijo y la no envidia.

La fe, la esperanza y el amor en sentido cristiano se refuerzan mutuamente.

Y, sin embargo, en las ideas religiosas y seculares de la moral, no todo coincide, por lo tanto, el concepto eclesiástico de "pecado" y el "vicio" secular no son idénticos. El núcleo de la moralidad religiosa es la doctrina de la pecaminosidad.

De la historia de Adán y Eva se sigue que el principio pecaminoso se transmite fatalmente de padres a hijos. Por lo tanto, desde el nacimiento, el hombre ya es un ser caído, que se siente más atraído por el mal que por el bien.

Aquí se advierte un momento muy importante y paradójico en la naturaleza moral del hombre.

Incluso el Apóstol Pablo se lamentó por la susceptibilidad de una persona al mal y relacionó esto con el comienzo "carnal". “Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago; porque no hago lo que quiero, sino lo que odio, lo hago. Si hago lo que no quiero, entonces estoy de acuerdo con la ley, que es buena, y por lo tanto ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que vive en mí. Porque sé que ningún bien mora en mí, esto es, en mi carne; porque el deseo del bien está en mí, pero para hacerlo, no lo encuentro. El bien que quiero, no lo hago, pero el mal que no quiero, lo hago. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que habita en mí. ¡Pobre hombre soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios (mío) por Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, el mismo sirvo con mi mente (mi) a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado” (Rom. 7:14-20, 24-25).

De hecho, las tentaciones viciosas suelen ser más atractivas y más accesibles que las aspiraciones virtuosas. En la moral, los sentimientos (pasiones) dominan a la razón.

Los psicólogos afirman que en la estructura de los sentimientos, las emociones negativas superan en número y fuerza a las emociones positivas, por lo que, en muchas personas, los motivos egoístas prevalecen sobre los altruistas.

Tales son los aspectos terrenales de esta paradoja moral. En la religión, se presenta como una maldición, el castigo de Dios por el pecado de los antepasados.

La idea de pecaminosidad está íntimamente relacionada con la idea religiosa de salvación.

La salvación aparece como el fin último de los esfuerzos religiosos del hombre y el don supremo de parte de Dios.

En la moral cristiana se flagelan resueltamente las perversiones sexuales, la fornicación y el libertinaje. “Bueno le es al hombre no tocar mujer”, dice el apóstol Pablo.

Así, el cristianismo eleva la virginidad a un ideal. Según el Apocalipsis, comparecerán ante el trono de Dios 144.000 justos, "que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes".

El matrimonio en el cristianismo es un sacramento que necesita una bendición especial del cielo, ya que el deseo sexual se percibe como un comienzo que se une a lo terrenal y por lo tanto distrae de la meta celestial. El amor por una mujer puede eclipsar el amor por Dios.

Es cierto que en las religiones de la antigüedad hay una especie de consagración del deseo sexual (e incluso la adoración de los símbolos sexuales), pero esta sacralización del mayor placer sensual carecía de apego personal: basta con familiarizarse con el Kamasutra, un tratado de amor del hinduismo. El amor sexual individual es producto de una civilización posterior. De ahí que sea lógica la justificación religiosa de la desigualdad social y familiar de la mujer, su exclusión del sacerdocio y aquellas restricciones cotidianas que se reflejan en una serie de edificaciones piadosas (por ejemplo, en Domostroy).

A veces, la moral religiosa contiene la condena y la alienación de un no creyente y un no creyente.

En el Islam, esta tendencia se expresa en la idea de la yihad, una guerra santa contra los "infieles". Cierto, las corrientes moderadas del Islam interpretan la yihad como celo en la fe, que no permite la violencia y el asesinato.

La difusión de las religiones del mundo condujo a la superación de muchas costumbres paganas crueles y un ablandamiento general de la moral.

En el seno de las enseñanzas religiosas nacieron muchas ideas morales universales.

El cristianismo, por ejemplo, elevó la personalidad hasta tal punto que proclamó su semejanza con Dios y así introdujo una poderosa fuente de humanismo en el mundo moral de la cultura occidental.