Древнейшие боги Древней Греции, известные нам из мифов, были олицетворениями тех сил природы, чья деятельность обусловливает физическую жизнь и возбуждает в сердце человека то опасение и ужас, то надежду и доверие, – олицетворениями загадочных для человека, но очевидно владычествующих над его судьбою сил, которые были первыми предметами боготворения у всех народов. Но боги Древней Греции не были только символами сил внешней природы; они были с тем вместе создателями и хранителями всех нравственных благ, олицетворениями всех сил нравственной жизни. Все те силы человеческого духа, которыми создается культурная жизнь, и развитие которых у греческого народа дало ему такое важное значение в истории человечества, были вложены им в мифы о богах. Боги Греции – олицетворения всех великих и прекрасных сил греческого народа; мир богов Древней Греции – полное отражение греческой цивилизации. Греки сделали своих богов в мифах подобными людям, потому чувствовали себя обязанными уподобляться богам; забота о том, чтобы совершенствоваться, была для них религиозною обязанностью. Греческая культура имеет тесную связь с греческою религией.

Боги Древней Греции. Видеофильм

Различные поколения богов Древней Греции

Основанием религии Древней Греции в пеласгийское время было поклонение силам природы, проявляющимся на небе, на земле, в море. Те боги, которые были у догреческих пеласгов древнейшими олицетворениями сил земли и неба, были низвергнуты рядом катастроф, предания о которых сохранились в древнегреческих мифах о борьбе олимпийцев с титанами и гигантами. Новые боги Древней Греции , отнявшие владычество у прежних, происходили от них, но имели уже совершенно человеческий образ.

Зевс и Гера

Итак, миром стали править новые человекообразные боги, главным из которых был в мифах Зевс, сын Крона; но прежние боги, олицетворенные силы природы, сохранили свою таинственную действенность, одолеть которую не может и всесильный Зевс. Как всемогущие цари подчинены законам нравственного мира, так Зевс и другие новые боги Древней Греции подчинены законам природы, судьбе.

Зевс, главный бог в мифах Древней Греции – собиратель облаков, сидящий на престоле в высоте эфира, потрясающий своим молниеносным щитом, Эгидою (грозовою тучей), животворящий и оплодотворяющий землю, с тем вместе и установитель, охранитель законного порядка. Под его охраною находятся все права и в особенности семейные права и обычай гостеприимства. Он велит правителям быть заботливыми о благе управляемых. Он дает благоденствие царям и народам, городам и семействам; он же и правосудие. Он источник всего доброго и благородного. Он отец богинь часов (Ор), олицетворяющих собою правильный ход годичных перемен природы и правильный порядок человеческой жизни; он отец Муз, дающих радость сердцу человека.

Его жена, Гера, в мифах Древней Греции – сварливая богиня атмосферы, имеющая служительницами своими радугу (Ириду) и облака (греческое название облака, nephele, слово женского рода), с тем вместе и установительница священного брачного союза, в честь которого греки совершали на празднике обильной цветами весны торжественные обряды. Богиня Гера – строгая охранительница святости брачного союза и под её защитой находится верная мужу домохозяйка; она благословляет, супружество детьми и охраняет детей. Гера облегчает женщинам страдания родов; ей помогает в этой заботе её дочь Илития (Eileithyia).

Афина Паллада

Афина Паллада

Девственная богиня Афина Паллада, по мифам Древней Греции, родилась из головы Зевса. Первоначально она считалась богиней ясного неба, которая разгоняет своим копьем мрачные тучи, и олицетворением победоносной энергии во всякой борьбе. Афина всегда изображалась со щитом, мечом и копьем. Её постоянной спутницей была крылатая богиня победы (Ника). У греков Афина была охранительницей городов и крепостей, она же дала людям правильные, справедливые общественные и государственные порядки. Образ богини Афины олицетворял мудрую взвешенность, спокойный, проницательный разум, необходимый создателям произведений умственной деятельности и искусства.

Статуя Афины Девы в Парфеноне. Скульптор Фидий

В Древней Греции Палладу больше всего почитали афиняне, жители города, названного в честь этой богини. Общественная жизнь Афин была проникнута служением Палладе. Огромная статуя Афины работы Фидия стояла в великолепном храме афинского Акрополя – Парфеноне. Афину связывало с прославленным древнегреческим городом множество мифов. Самым известным из них был миф о споре Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Богиня Афина выиграла его, подарив области основу её земледелия – оливковое дерево. Древние Афины совершали множество праздников в честь любимой богини. Главными из них были два праздника Панафинеев – Великие и Малые. И те и другие, согласно мифам Древней Греции о богах, были учреждены одним из древнейших прародителей Афин – Эрехтеем. Малые Панафинеи отмечались ежегодно, а Великие – раз в четыре года. На великие Панафинеи все жители Аттики собирались в Афинах и устраивали великолепное шествие, во время которого в Акрополь несли новую мантию (пеплос) для древней статуи богини Паллады. Процессия шествовала из Керамика, по главным улицам, на которых толпился народ в белых одеждах.

Бог Гефест в греческих мифах

К Афине Палладе, богине искусств, был близок по значению в древнегреческих мифах Гефест, бог небесного и земного огня. Сильнее всего деятельность Гефеста проявлялась вулканами на островах, в особенности на Лемносе и в Сицилии; но по применениям огня к делам человеческой жизни Гефест очень много помогал развитию культуры. Близкое родство с понятием об Афине имеет и Прометей , принесший людям огонь и научивши их житейским искусствам. Этим трем богам был посвящен аттический праздник бега с факелами, – состязание, на котором победителем был тот, кто первый добежит с горящим факелом до цели. Афина Паллада была изобретательницей тех искусств, которыми занимались женщины; хромой Гефест, над которым часто шутили поэты, был основатель кузнечного искусства и мастер в металлической работе. Подобно Афине, он был в Древней Греции богом домашнего очага семейной жизни, потому под покровительством Гефеста и Афины совершался в Афинах прекрасный праздник «государственной семьи», праздник Анатурий, на котором обносили новорожденных детей крутом очага, и этим обрядом освящали их принятие в семейный союз государства.

Бог Вулкан (Гефест). Статуя работы Торвальдсена, 1838

Гестия

Значение очага как центра семейной жизни и благотворное влияние прочного домашнего быта на нравственную и общественную жизнь олицетворялись в мифах Древней Греции богиней-девой Гестией, представительницей понятий о прочной оседлости, благоустроенном домашнем быте, символом которых был священный огонь очага. Первоначально, Гестия была в древнегреческих мифах о богах олицетворением земли, над которою пылает эфирный огонь неба; но после она стала символом гражданского благоустройства, которое получает на земле прочность только при союзе земли с небом, как божественное учреждение. Потому в каждом греческом доме очаг был религиозным средоточием семейства. Кто подходил к очагу и садился на пепел его, тот приобретал право на покровительство. Каждый родовой союз Древней Греции имел общее святилище Гестии, в котором благоговейно совершал символические обряды. В древние времена, когда были цари и когда царь приносил жертвы, как представитель народа, решал тяжбы, собирал на совет знатных людей и родоначальников, очаг царского дома был символом государственной связи народа; после, такое же значение имел пританей, религиозный центр государства. На государственном очаге пританея горел неугасаемый огонь, и пританы, избранные правители народа, должны были поочередно находиться безотлучно при этом очаге. Очаг был связью земли с небом; потому Гестия была в Древней Греции и богиней жертвоприношений. Каждое торжественное жертвоприношение начиналось принесением жертвы ей. И всякие общественные моления греков начинались воззванием к Гестии.

Мифы о боге Аполлоне

Подробнее - см. в отдельной статье Бог Аполлон

Бог сияющего света Аполлон, был сыном Зевса от Латоны (которая была в древнейших греческих мифах олицетворением тёмной ночи). Его культ был занесён в Древнюю Грецию из Малой Азии, где существовал местный бог Апелюн. По греческим мифам, Аполлон проводит зиму в далекой стране гипербореев, а весной возвращается в Элладу, вливая в природу жизнь, а в человека – радость и желание петь. Аполлон признавался поэтому и богом пения – и вообще той вдохновляющей силы, что порождает искусство. Благодаря оживотворяющим качествам культ этого бога связывался и с идеей целительства, оберегания от зла. Своими меткими стрелами (солнечными лучами) Аполлон истребляет всякую скверну. Эту идею символически выражал древнегреческий миф об убийстве Аполлоном ужасного змея Пифона. Искусный стрелок Аполлон считался братом богини охоты Артемиды, вместе с которой он убил стрелами сыновей не в меру возгордившейся Ниобы .

Поэзию и музыку древние греки считали даром Аполлона. Стихи и песни всегда исполнялись на его праздниках. По преданию, одержав победу над чудовищем мрака, Пифоном, Аполлон сочинил первый пеан (победный гимн). Как бог музыки он часто изображался с кифарой в руках. Так как поэтическое вдохновение сродни пророческому, в мифах Древней Греции Аполлон признавался и верховным покровителем прорицателей, которые даёт им пророческий дар. Почти все греческие оракулы (в том числе главный из них – Дельфийский) были основаны в святилищах Аполлона.

Аполлон Зауроктон (убивающий ящерицу). Римская копия со статуи Праксителя IV в. до Р. Х.

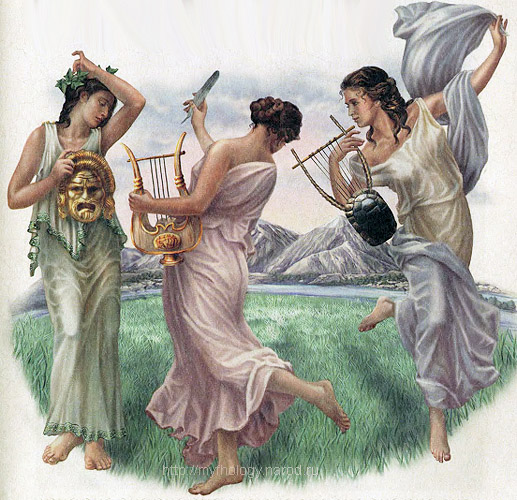

Бог музыки, поэзии, пения Аполлон являлся в мифах Древней Греции повелителем богинь искусств – муз , девяти дочерей Зевса и богини памяти Мнемосины. Главным обиталищем муз считались расположенные в окрестностях Дельф рощи Парнаса и Геликона. В качестве повелителя муз Аполлон имел эпитет «Музагета». Клио была музой истории, Каллиопа – эпической поэзии, Мельпомена – трагедии, Талия – комедии, Эрато – любовной поэзии, Эвтерпа – лирики, Терпсихора – танцев, Полигимния – гимнов, Урания – астрономии.

Священным растением Аполлона был лавр.

Бог света, чистоты и целительства, Аполлон в мифах Древней Греции не только исцеляет людей от недугов, но и очищает от грехов. С этой стороны его культ ещё теснее соприкасается с нравственными идеями. Даже после победы над злым чудовищем Пифоном Аполлон счёл нужным очиститься от скверны убийства и во искупление его пошёл служить пастухом у фессалийского царя Адмета. Этим он дал людям пример того, что совершивший кровопролитие должен всегда каяться, и стал богом-очистителем убийц и преступников. В греческих мифах Аполлон целил не только тело, но и душу. У него находили прощение кающиеся грешники, но лишь при искренности раскаяния. По древнегреческим обычаям, убийце полагалось заслужить прощение от родных убитого, имевших право мстить ему, и восемь лет провести в изгнании.

Аполлон был главным племенным богом дорийцев, которые каждый год праздновали в честь него два великих праздника: Карнеи и Иакинфии. Карнейский праздник совершался в честь Аполлона-воителя, в месяце карнее (августе). Во время этого праздника проводились военные игры, состязания в пении и танцах. Иакинфии, праздновавшиеся в июле (девять дней), сопровождались печальными обрядами в память о смерти прекрасного юноши Иакинфа (Гиацинта), олицетворения цветов. По мифам Древней Греции о богах, Аполлон случайно убил этого своего любимца во время метания диска (символ того, как диск солнца убивает своим зноем цветы). Но Гиацинт был воскрешен и взят на Олимп – и на празднике Иакинфий вслед за печальными обрядами проходили веселые процессии юношей и девушек с цветами. Смерть и воскресение Иакинфа олицетворяли зимнюю гибель и весеннее возрождение растений. Этот эпизод древнегреческих мифов, по-видимому, развился под сильным финикийским влиянием.

Мифы о богине Артемиде

Сестра Аполлона, Артемида, девственная богиня луны, ходила по горам и лесам, занимаясь охотой; купалась с нимфами, своими спутницами, в прохладных ручьях; была покровительницей диких животных; по ночам орошала жаждущую землю живительной росою. Но с тем вместе Артемида была в мифах Древней Греции и богиней, губившей мореплавателей, так что в давние времена Греции для её умилостивления приносились в жертву ей люди. При развитии цивилизации, Артемида сделалась богинею девической непорочности, покровительницею невест, и девушек. Выходя замуж, приносили дары ей. Артемида Эфесская была богиней плодородия, дававшею урожай земле и детей женщинам; в представлении о ней к мифам Древней Греции, вероятно, присоединились и восточные понятия. Артемида изображалась имеющею на груди много сосцов; это обозначало, что она щедрая кормилица людей. При великолепном храме Артемиды было множество иеродул и множество служительниц, одетых в мужское платье, и вооруженных; потому в древнегреческих мифах считалось, что храм этот был основан амазонками.

Артемида. Статуя в Лувре

Первоначальное физическое значение Аполлона и Артемиды в мифах Древней Греции о богах все более и более закрывалось нравственным. Потому греческая мифология создала особого бога солнца, Гелиоса, и особую богиню луны, Селену. – Представителем врачующей силы Аполлона тоже был сделан особый бог, сын Аполлона, Асклепий.

Арес и Афродита

Арес, сын Зевса и Геры, был первоначально символом бурного неба, и родиной его была Фракия, страна зимних бурь. У древнегреческих поэтов он сделался богом войны. Арес всегда вооружен; он любит шум битв. Арес яростен. Но он также был основателем священного афинского трибунала, судившего дела об убийстве, имевшего местом своих заседаний холм, посвященный Аресу, Ареопаг, и называвшегося по имени этого холма тоже Ареопагом . И как бог бурь, и как яростный бог битв, он противоположен Афине Палладе, богине ясного неба и рассудительного ведения битв. Потому в мифах Древней Греции о богах Паллада и Арес враждебны между собою.

В понятиях об Афродите, богине любви, к физическому характеру любви в древнегреческих мифах тоже присоединился с течением времени нравственный элемент. Культ Афродиты перешел в Древнюю Грецию из колоний, основанных финикийцами на Кипре, Кифере, Фасосе и других островах. В мифах финикиян понятие о воспринимающем и рождающем элементе сил природы олицетворялось двумя богинями, Ашерой и Астартой, представления о которых часто смешивались. Афродита была и Ашера и Астарта. В мифах Древней Греции о богах она соответствовала Ашере, когда была богинею, любящею сады и цветы, живущею в рощах, богинею радостной весны и сладострастия, наслаждающеюся в лесу на горе любовью прекрасного юноши Адониса. Она соответствовала Астарте, когда ее чтили как «богиню высот», как суровую, вооруженную копьем Афродиту Уранию (небесную) или Афродиту Акрейскую, местами служения которой были вершины гор, которая налагала на своих жриц обет вечного девичества, охраняла целомудрие супружеской любви и семейную нравственность. Но древние греки умели соединить эти противоположные представления и из сочетания их создали в мифах дивный образ грациозной, очаровательной, физически прекрасной и нравственно милой богини, восхищающей сердце красотою своих форм, возбуждающей нежную привязанность. Это мифологическое сочетание физического чувства с нравственною привязанностью, предоставляя чувственной любви естественное её право, предохраняло людей от грубой пошлости восточного необузданного сладострастия. Идеал женской красоты и грациозности, мило улыбающаяся Афродита древнегреческих мифов и обремененные тяжелыми и драгоценными уборами богини востока – это существа совершенно различные. Между ними такая же разница, как между радостным служением богине любви в лучшие времена Древней Греции и шумными сирийскими оргиями, на которых богине, окруженной евнухами, совершали служение необузданным разгулом грубой чувственности. Правда, в позднейшие времена, при испорченности нравов, проникла и в греческое служение богине любви пошлая чувственность. Афродита Небесная (Urania), богиня честной любви, покровительница семейной жизни, была оттеснена в мифах о богах Афродитою Всенародной (Pandemos), богинею сладострастия, праздники которой в больших городах обращались в разгул пошлой чувственности.

Афродита и её сын Эрос (Эрот), превращенный поэтами и художниками в древнейшего между теогоническими богами, в младшего из олимпийских богов, и сделавшийся сопровождающим мать юношею, впоследствии даже ребенком, были любимыми предметами древнегреческого искусства. Скульптура обыкновенно изображала Афродиту нагою, вышедшею из волн моря; ей придавали всю очаровательность красавицы, душа которой полна чувств любви. Эрота изображали мальчиком с мягкими, округлыми очертаниями тела.

Мифы о боге Гермесе

При развитии культуры в мифах Древней Греции о богах получил нравственное значение и пеласгийский бог природы Гермес, которому приносили жертвы на горе Киллене аркадские пастухи; он был у них олицетворением силы неба, дающей траву их пастбищам, и отцом их предка, Аркаса. По их мифам Гермес, бывши еще младенцем, завернутым в колыбельное белье (в туман рассвета), украл стада (светлые облака) бога солнца, Аполлона, и спрятал их в сырой пещере у морского берега; натянув струны на скорлупу черепахи, он сделал лиру и, подарив ее Аполлону, приобрел дружбу этого более могущественного бога. Гермес изобрел и пастушескую свирель, с которою ходит по горам родины. Впоследствии Гермес сделался охранителем дорог, перекрестков и путников, хранителем улиц, межей. На последних ставились камни, бывшие символами Гермеса, и изображения его, дававшие границам участков святость, прочность.

Бог Гермес. Скульптура Фидия (?)

Гермы (то есть символы Гермеса) первоначально были просто кучи камней, насыпанные на межах, у дорог и особенно на перекрёстках; это были межевые и путевые знаки, считавшиеся священными. Прохожие прибрасывали камни к положенным прежде. Иногда было возливаемо масло на эти посвящённые богу Гермесу кучи камней, как на первобытные жертвенники; их украшали цветами, венками, лентами. Впоследствии греки ставили путевыми и межевыми знаками трехгранные или четырехгранные каменные столбы; с течением времени стали придавать им более искусную отделку, делали столб обыкновенно с головою, иногда и с фаллосом, символом плодородия. Такие гермы стояли и по дорогам, и по улицам, площадям, у ворот, у дверей; ставили их и в палестрах, в гимназиях, потому что Гермес был в мифах Древней Греции о богах покровителем гимнастических упражнений.

Из понятия о боге дождя, проникающего в землю, развилось представление о посредничестве между небом, землею и подземным миром, и Гермес сделался в мифах Древней Греции богом, провожающим души умерших в подземное царство (Hermes Psychopompos). Таким образом, он был поставлен в близкую связь с богами, живущими в земле (хтоническими богами). Эти представления происходили из понятия о связи между возникновением и гибелью растений в круговороте жизни природы и из понятия о Гермесе, как вестнике богов; они послужили источником множества древнегреческих мифов, ставивших Гермеса в очень разнообразные отношения к житейским делам людей. Первоначальный миф уж делал его хитрецом: он ловко похитил коров Аполлона и сумел помириться с этим богом; ловкими выдумками Гермес умел выпутываться из затруднительных положений. Эта черта осталась неизменною принадлежностью характера бога Гермеса и в позднейших древнегреческих мифах о нем: он был олицетворением житейской ловкости, покровителем всех занятий, в которых успех дается уменьем ловко говорить и уменьем молчать, скрывать правду, притворяться, обманывать. В частности, Гермес был богом покровителем торговли, ораторского искусства, посольств и вообще дипломатических дел. С развитием цивилизации, понятия об этих деятельностях стали преобладающими в представлении о Гермесе, и первоначальное пастушеское значение его было перенесено на одного из второстепенных богов, Пана, «бога пастбищ», подобно тому, как физическое значение Аполлона и Артемиды было передано менее важным богам, Гелиосу и Селене.

Бог Пан

Пан был в древнегреческих мифах богом козьих стад, который паслись на лесистых горах Аркадии; там и родился он. Отцом его был Гермес, матерью – дочь Дриопа («лесного бога»). Пан ходит по тенистым долинам, приютом ему служат пещеры; он веселится вместе с нимфами леса и горных источников, пляшущими под звуки его пастушеской свирели (сиринги, сиринкса), – инструмента, который им же и изобретен; иногда он и сам пляшет с нимфами. К пастухам Пан иногда добр и входит в приятельство с нами; но иногда он делает беду им, подымая в стаде внезапный испуг («панический» страх), так что все стадо разбегается. Бог Пан навсегда остался в Древней Греции весельчаком пастушеских праздников, мастером играть на тростниковой свирели, смешным для горожан; позднейшее искусство характеризовало близость Пана к природе, давая его фигуре козлиные ноги, или даже и рога и другие черты животных.

Бог Пан и Дафнис, герой древнегреческого романа. Античная статуя

Посейдон в мифах Древней Греции

Подробнее - см. в отдельной статье Бог Посейдон

Боги моря и текучих вод и боги, живущие под землею, более чем божества неба и воздуха сохранили первоначальное значение олицетворенных сил природы: но и они получили человеческие черты. Посейдон – в мифах Древней Греции божественная сила всех вод, бог моря и всех рек, ручьев, источников, оплодотворяющих землю. Потому он был главным богом на приморьях и на мысах. Посейдон сильный, широкоплечий, и характер у него неукротимый. Когда он ударяет своим трезубцем по морю, поднимается буря, волны бьются о скалы берегов так, что земля дрожит, утесы трещать и обрушиваются. Но Посейдон и добрый бог: он изводит из трещин скал источники на оплодотворение долин; он создал и укротил лошадь; он покровитель состязаний на конях и всех военных игр, покровитель всяких отважных поездок, верхом ли, на колесницах ли, по суше, или по морю на кораблях. В древнегреческих мифах Посейдон – могучий строитель, утвердивший землю и острова её, положивший прочные пределы моря. Он воздымает бури, но он же дает благоприятный ветер; по мановению его, море поглощает корабли; но он же и проводит корабли в пристани. Посейдон – покровитель мореплавания; он охраняет морскую торговлю и править ходом морской войны.

Бог кораблей и коней, Посейдон играл, по мифам Древней Греции о богах, важную роль по всех походах и морских экспедициях героического века. Родиной его культа была Фессалия, страна нептунической формации, конских табунов и мореплавания; потом служение ему распространилось в Беотию, Аттику, по Пелопоннесу, и праздники его рано стали сопровождаться военными играми. Знаменитейшие из этих игр в честь бога Посейдона происходили в беотийском городе Онхесте и на Истме. В Онхесте его святилища и роща их живописно стояли на прекрасной и плодородной возвышенности над Копайским озером. Местностью Истмийских игр была возвышенность близ Схина (Schoinos, «Камыши», низменности, поросшей камышом), осененная сосновою рощею. В богослужение Посейдону на Истме были внесены символические обряды, заимствованные из легенды о погибели Меликерта, то есть из финикийского служения Мелькарту. – Быстрые как ветер кони героического века были созданы богом Посейдоном; в частности, Пегас был создан им. – Жена Посейдона, Амфитрита, была олицетворением шумящего моря.

Подобно Зевсу, Посейдон имел в мифах Древней Греции о богах множество любовных связей, множество морских богов и богинь и многие герои были его детьми. К свите Посейдона принадлежали тритоны, число которых было несметно. Это были веселые существа разнообразнейших форм, олицетворения шумящих, звенящих, скользящих волн и таинственных сил глубины морской, фантастически преобразованные морские животные. Они играли на трубах, сделанных из раковин, резвились, волочились за нереидами. Они были одним из любимых предметов искусства. Протей, морской бог, прорицатель будущего, имевший, согласно древнегреческим мифам, способность принимать всяческие формы, тоже принадлежал к многочисленной свите Посейдона. Когда греческие моряки стали плавать далеко, то, возвращаясь, они дивили свой народ мифами о чудесах западного моря: о сиренах, прекрасных морских девушках, которые живут там на подводных островах под светлою поверхностью вод и обольстительным пением коварно заманивают мореплавателей в погибель, о добром Главке, морском боге, предсказывающем будущее, о страшных чудовищах Сцилле и Харибде (олицетворениях опасной скалы и водоворота), о нечестивцах циклопах, одноглазых великанах, сыновьях Посейдона, живущих на острове Тринакрии, где гора Этна, о красавице Галатее, о скалистом, обведенном стеною острове, на котором весело живет в великолепном дворце бог ветров Эол с своими воздушными сыновьями и дочерьми.

Подземные боги – Аид, Персефона

Наибольшее сходство с восточными религиями имело в мифах Древней Греции поклонение тем богам природы, которые действовали и в недрах земли и на поверхности её. Человеческая жизнь находится в такой тесной связи с развитием и увяданием растительности, с ростом и созреванием хлеба и винограда, что богослужения, народные верования, искусство, религиозные теории и мифы о богах соединяли глубокомысленнейшие идеи свои с таинственною деятельностью богов земли. Круг явлений растительной жизни являлся символом жизни человека: быстро увядает роскошная растительность от солнечного зноя или от холода; гибнет при наступлении зимы, и возрождается весною из земли, в которой скрылись семена её осенью. Древнегреческой мифологии легко было провести параллель: так и человек после недолгой жизни под радостным светом солнца нисходит в темное подземное царство, где вместо лучезарного Аполлона и светлой Афины Паллады царствуют в великолепном дворце мрачный, суровый Аид (Гадес, Аидоней) и строгая красавица, жена его, грозная Персефона. Мысли о том, как близки между собою рождение и смерть, о том, что земля – и материнское лоно и гроб, служили в мифах Древней Греции основой культу подземных богов и давали ему двойственный характер: в нем была сторона радостная, и была сторона печальная. И в Элладе, как на Востоке, служение богам земли было экзальтированное; обряды его состояли в выражении чувств радости и печали, а совершающие их должны были безгранично предаваться действию вызываемых ими душевных волнений. Но на Востоке эта экзальтация вела к извращению естественных чувств, к тому, что люди уродовали себя; а в Древней Греции культ богов земли развивал искусства, возбуждал к размышлению о религиозных вопросах, вел людей к приобретению возвышенных представлений о божестве. Праздники богов земли, в особенности Диониса, много содействовали развитию поэзии, музыки, танцев; пластика любила брать предметы для своих произведений из круга древнегреческих мифов о веселых фантастических существах, сопровождающих Пана и Диониса. А Элевсинские таинства , учения которых распространились по всему греческому миру, давали глубокомысленные истолкования мифам о «земле-матери», богине Деметре, о похищении её дочери (Коры) Персефоны суровым владыкою подземного царства, о том, что жизнь Персефоны идет то на земле, то под землею. Эти учения внушали человеку, что смерть не страшна, что душа переживает тело. Силы, владычествующие в недрах земли, возбуждали в древних греках благоговейную осторожность; об этих силах нельзя было говорить безбоязненно; мысли о них передавались в мифах Древней Греции о богах под прикрытием символов, не были высказываемы прямо, должны были только разгадываться под аллегориями. Таинственные учения окружали торжественною загадочностью эти грозные боги, в сокровении мрака создающие жизнь и воспринимающие умершее, правящие земною и загробною жизнью человека.

Мрачный муж Персефоны, Аид (Гадес), «Зевс подземного царства», владычествует в глубине земли; там источники богатства и плодородия; потому он называется также Плутоном, «обогатителем». Но там и все ужасы смерти. По древнегреческим мифам, в обширное жилище царя умерших Аида ведут широкие ворота. Входить в них свободно могут все; страж их, трехголовый пёс Цербер, ласково пропускает входящих, но не позволяет вернуться назад. Плакучие ивы и бесплодные тополи окружают обширный дворец Аида. Тени умерших носятся над мрачными полями, поросшими сорною травою, или гнездятся в расселинах подземных скал. Некоторые из героев Древней Греции (Геракл , Тесей) ходили в подземное царство Аида. Вход в него был по разным мифам в разных странах, но всегда в диких местностях, где по глубоким ущельям текут реки, вода которых кажется темною, где пещеры, горячие источники и испарения показывают близость царства мертвых. Так, например, был вход в подземное царство у Феспротийского залива в южном Эпире, где река Ахерон и Ахерузское озеро заражали свои окрестности миазмами; на мысе Тенар; в Италии, в вулканической местности у города Кум. В таких же местностях находились и те оракулы, чьи ответы давались душами умерших.

Древнегреческие мифы и поэзия очень много говорили о царстве мертвых. Фантазия стремилась дать любознательности точные сведения, которых не давала наука, проникнуть во мрак, окружающей загробную жизнь, и неистощимо создавала новые образы, принадлежащие подземному царству.

Две главные реки подземного царства, по мифам греков, – Стикс и Ахерон, «глухо шумящая река вечной скорби». Кроме них в царстве мертвых было еще три реки: Лета, чья вода уничтожала воспоминание о прошлом, Пирифлегетон («Огненная река») и Коцит («Рыдание»). Души умерших отводил в подземное царство Аида Гермес. Суровый старик Харон перевозил в своей лодке через окружавший под земное царство Стикс те души, чьи тела были погребены с оболом, положенным в гроб для уплаты ему за перевоз. Души людей непогребенных должны были бесприютно скитаться по берегу реки, не принимаемые в лодку Харона. Потому, кто находил непогребенное тело, обязан был покрыть его землею.

Представления древних греков о жизни умерших в царстве Аида менялись с развитием цивилизации. В самых старых мифах умершие – призраки, лишенные сознания, но эти призраки инстинктивно занимаются тем же, чем занимались, когда были живы; – это тени живых людей. Их существование в царстве Аида было тоскливо и печально. Тень Ахиллеса говорит Одиссею, что хотела бы лучше жить на земле поденщиком у бедняка, чем быть царем мертвых в подземном царстве. Но приношение жертв умершим улучшало их жалкую участь. Улучшение состояло или в том, что суровость подземных богов смягчалась этими жертвами, или в том, что тени умерших пили кровь принесенных жертв, и это питье возвращало им сознание. Греки приносили жертвы умершим на их гробницах. Обратившись лицом к западу, резали жертвенное животное над глубокой ямою, нарочно вырытою в земле, и кровь животного текла в эту яму. После, когда представления о загробной жизни получили в элевсинских таинствах более полное развитие, мифы Древней Греции стали делить подземное царство Аида на две части, Тартар и Элизий. В Тартаре, вели бедственное существование злодеи, осужденные судьями мертвых; их мучили Эринии, строгие охранительницы нравственных законов, неумолимо мстившие за всякое нарушение требований нравственного чувства, и бесчисленные злые духи, в изобретении которых греческая фантазия выказала такую же неистощимость, как египетская, индийская и средневековая европейская. Элизий, лежавший, по древнегреческим мифам, у океана (или архипелаг на океане, называвшийся островами Блаженных), был областью загробной жизни героев давней старины и праведных. Там ветер всегда мягок, там неведомы ни снег, ни зной, ни дождь; там в мифах о богах царствует добрый Крон; земля дает там жатву трижды в год, луга там вечно цветут. Герои и праведные ведут там блаженную жизнь; на головах у них венки, около рук гирлянды из прекраснейших цветов и ветвей прекрасных деревьев; они наслаждаются пением, ездою на конях, гимнастическими играми.

Там живут и правосуднейшие мудрейшие цари‑законодатели мифического критско-карийского времени, Минос и Радамант, и благочестивый предок Эакидов Эак, по позднейшему мифу ставшие судьями мертвых. Под председательством Аида и Персефоны они исследовали чувства и дела людей и решали по заслугам умершего человека, в Тартар или в Элизий должна идти его душа. – Как они, так и другие благочестивые герои древнегреческих мифов были за свою благотворную деятельность на земле награждены тем, что продолжали свои занятия в загробном мире, так великие беззаконники мифических рассказов были подвергнуты божественною справедливостью наказаниям, сообразным с их преступлениями. Мифы о судьбе их в подземном царстве показывали грекам, к чему приводят дурные склонности и страсти; эта судьба была лишь продолжением, развитием дел, совершённых ими в жизни и породивших мучения их совести, символами которых были картины их материальных мучений. Так, дерзкий Титий, хотевший изнасиловать мать Аполлона и Артемиды, лежит повергнутый на землю; два коршуна постоянно терзают его печень, – орган, бывший, по мнению греков, вместилищем чувственных страстей (очевидная переделка мифа о Прометее). Наказанием другому герою мифов, Танталу за его бывшее беззаконие было то, что нависший над его головою утес постоянно угрожал раздавить его, и кроме этого страха он мучился жаждою и голодом: он стоял в воде, но когда наклонялся пить, вода отодвигалась от его губ и понижалась «до черного дна»; перед глазами его висели плоды; но когда он протягивал руки сорвать их, ветер поднимал ветви вверх. Сизиф, коварный царь Эфиры (Коринфа), осужден был катить на гору камень, постоянно скатывавшийся вниз; – олицетворение волн, постоянно набегающих на берега Истма, и сбегающих с них. Вечный напрасный труд Сизифа символизировал в древнегреческих мифах неудачные хитрости, а хитрость Сизифа была мифическим олицетворением качества, развиваемого в купцах и моряках рискованностью их дел. Иксион, царь лапифов, «первый убийца», был привязан к огненному вечно вертящемуся колесу; это было наказанием ему за то, что он, бывши в гостях у Зевса, нарушил права гостеприимства, хотел изнасиловать целомудренную Геру. – Данаиды вечно носили воду и лили ее в бездонную бочку.

Мифы, поэзия, искусство Древней Греции учили людей добру, отвращали их от пороков и злых страстей, изображая блаженство праведных и мучения злых в загробной жизни. В мифах были эпизоды, показывавшие, что, сошедши в подземное царство, можно возвратиться оттуда на землю. Так, например, о Геракле рассказывалось, что он одолел силы подземного царства; Орфей силою своего пения и своей любви к жене смягчил суровые боги смерти, и они согласились возвратить ему Эвридику. В элевсинских таинствах эти легенды служили символами мысли, что сила смерти не должна считаться непреодолимою. Представления о подземном царстве Аида получили в новых мифах и таинствах истолкование, уменьшавшее страх смерти; отрадная надежда на блаженство в загробной жизни проявлялась в Древней Греции под влиянием элевсинских таинств, и в произведениях искусства.

В мифах Древней Греции о богах Аид мало помалу стал добрым владыкою царства умерших и подателем богатства; атрибуты ужаса были устранены из представлений о нем. Гений смерти в древнейших произведениях искусства был изображен как мальчик темного цвета с искривленными ногами, символически обозначавшими мысль, что жизнь сломлена смертью. Мало-помалу он принял в древнегреческих мифах вид прекрасного юноши с поникшею головою, держащего в руке опрокинутый и угасший факел, и сделался совершенно похож на своего кроткого брата, Гения сна. Оба они живут у своей матери, ночи, на западе. Оттуда каждый вечер прилетает крылатый сон и, проносясь над людьми, сыплет на них из рога или с макового стебля успокоение; его сопровождаюсь гении сновидений – Морфей, Фантаз, навевающие отраду на спящих. Даже Эринии утратили в древнегреческих мифах свою беспощадность, сделались Эвменидами, «Доброжелательницами». Так с развитием цивилизации все представления древних греков о подземном царстве Аида смягчились, перестали быть страшными, и боги его стали благотворными, животворящими.

Богиня Гея, бывшая олицетворением общего понятия о земле, порождающей все и все воспринимающей обратно в себя, не выступала в мифах Древней Греции на первом плане. Только в некоторых из святилищ, имевших оракулы, и в теогонических системах, излагавших историю развития космоса, упоминалось о ней, как о матери богов. Даже древнегреческие оракулы, которые первоначально все принадлежали ей, перешли почти все под власть новых богов. Жизнь природы, развивающаяся на земле, была производима от деятельности божеств, правивших разными областями её; служение этим богам, имевшим более или менее специальный характер, находится в очень тесной связи с развитием греческой культуры. Сила растительности, производящая леса и зелень лугов, виноградную лозу и хлеб, еще в пеласгийские времена объяснялась деятельностью Диониса и Деметры. Позже, когда в Древнюю Грецию проникло влияние Востока, к этим двум богам было присоединено третье, заимствованное из Малой Азии, богиня земли Рея Кибела.

Деметра в мифах Древней Греции

Деметра, «земля-мать», была в мифах Древней Греции о богах олицетворением той силы природы, которая при содействии солнечного света, росы и дождя дает рост и созревание хлебу и другим плодам нив. Она была «русая» богиня, под покровительством которой люди пашут, сеют, жнут, вяжут хлеб в снопы, молотят. Деметра дает урожаи. Она послала Триптолема ходит по всей земле и учить людей хлебопашеству и добрым нравам. Деметра сочеталась с Ясионом, сеятелем, и родила ему Плутоса (богатство); она наказала неутолимым голодом нечестивца Эрисихтона, «портящего землю». Но в мифах Древней Греции она и богиня супружеской жизни, дающая детей. Богиня, научившая людей земледелию и правильной семейной жизни, Деметра была основательница цивилизации, нравственности, семейных добродетелей. Потому Деметра была «законоположица» (Thesmophoros), и пятидневный праздник Фесмофорий, «законоположений», торжествовался в честь её. Обряды этого праздника, совершаемые замужними женщинами, были символическим прославлением земледелия и брачной жизни. Деметра была главной богиней и Элевсинского праздника , обряды которого имели главным своим содержанием символическое прославление даров, полученных людьми от богов земли. Союз Амфиктионов, собиравшийся в Фермопилах, находился также под покровительством Деметры, богини гражданского благоустройства.

Но самое высокое значение культа богини Деметры состояло в том, что он заключал в себе учение об отношениях между жизнью и смертью, светлым поднебесным миром и темным царством недр земли. Символическим выражением этого учения был прекрасный миф о похищении Персефоны, дочери Деметры, безжалостным владыкою подземного царства. Деметра «Скорбящая» (Achaia) ходила по всей земле, отыскивая дочь; и во многих городах совершался праздник Деметры Скорбящей, печальные обряды которого имели сходство с финикийским культом Адониса. Человеческое сердце жаждет разъяснения вопроса о смерти; Элевсинские таинства были у древних греков попыткою разрешить эту загадку; они не были философским изложением понятий; они действовали на чувство эстетическими средствами, утешали, возбуждали надежду. Аттические поэты говорили, что блаженны те умирающие, которые посвящены в Элевсинские таинства Деметры: они знают цель жизни и божественное начало её; для них нисхождение в подземное царство – жизнь, для непосвященных оно – ужас. Дочь Деметры, Персефона, была в мифах Древней Греции о богах связью между царством живых и подземным царством; она принадлежала и тому и другому.

Мифы о боге Дионисе

Подробнее - см. в отдельной статье Бог Дионис

Дионис в мифах Древней Греции о богах первоначально олицетворял изобилие растительной силы. Оно наглядно проявлялось в виде виноградных гроздьев, чей сок пьянит людей. Виноградная лоза и вино стали символами Диониса, а сам он – богом радости и братского сближения людей. Дионис могущественный бог, преодолевающий все враждебное ему. Как и Аполлон, он дает вдохновение, возбуждает человека петь, но не гармоничные, а дикие и буйные песни, доходящие до экзальтации – те, что легли затем в основу древнегреческой драмы. В мифах Древней Греции о Дионисе и в празднике Дионисий выражались разнообразные и даже противоположные чувства: веселье той поры года, когда все цветет, и печаль при увядании растительности. Радостные и печальные чувства потом стали выражаться отдельно – в возникших из культа Диониса комедиях и трагедиях . В древнегреческих мифах тесное отношение к почитанию Диониса имел символ порождающей силы природы – фаллос. Первоначально Дионис был грубоватым богом простонародья. Но в эпоху тираний его значение возросло. Тираны, чаще всего выступавшие вождями низов в борьбе против знати, намеренно противопоставляли плебейского Диониса утончёнными богам аристократии и давали празднествам в честь него широкий, общегосударственный характер.

Беллерофонт – сын коринфского царя Главка, – убив одного коринфянина, вынужден был бежать из родного города к царю Тиринфа Пройту. Но, к несчастью, жена Пройта, Антея, влюбилась в Беллерофоита. Когда он отверг ее, она пришла в ярость и сказала мужу, что Беллерофонт якобы домогался ее. В гневе Пройт хотел убить Беллерофонта, но не посмел поднять руку на гостя. Пройт отправил его с письмом к царю Ликии Иобату в котором просил отомстить юноше за нанесенное оскорбление. Иобат, прочитав письмо, послал Беллерофонта на верную гибель, велев убить Химеру – огнедышащее чудовище с головой льва, телом козы и змеей вместо хвоста.

Раз в 9 лет афиняне выплачивали Миносу тяжкую дань – 14 юношей и девушек отправлялись на Крит, где их пожирал Минотавр – чудовище, заточенное в построенном Дедалом Лабиринте. Тесей, сын афинского царя Эгея. решил плыть на Крит вместе с обреченными афинянами, чтобы убить Минотавра. Он сказал отцу, что если они добьются успеха, то на пути домой на их корабле будут белые паруса. Обычные же черные паруса станут сигналом, что Тесей погиб. На Крите дочь царя Миноса Ариадна влюбилась в Тесея. Она дала ему меч, чтобы убить Минотавра, и клубок ниток, чтобы найти дорогу из

Стимфальские птицы были последним порождением чудовищ в Пелопонесе, а так как власть Эврисфея дальше пределов Пелопонеса не распространялась, Геракл решил, что его служба царю окончена.

Но могучая сила Геракла не позволяла ему жить в праздности. Он жаждал подвигов и даже обрадовался, когда к нему явился Копрей.

"Эврисфей,- сказал глашатай,- повелевает тебе за один день очистить от навоза конюшни элидского царя Авгия".

Долго и славно правил златообильными Микенами царь Персей с царицей Андромедой, и детей боги послали им немало. Старшего из сыновей звали Электрионом. Был Электрион уже немолод, когда ему пришлось занять престол отца. Не обидели боги Электриона потомством: сыновей было у Электриона много, один лучше другого, а дочь только одна - красавица Алкмена.

Долго и славно правил златообильными Микенами царь Персей с царицей Андромедой, и детей боги послали им немало. Старшего из сыновей звали Электрионом. Был Электрион уже немолод, когда ему пришлось занять престол отца. Не обидели боги Электриона потомством: сыновей было у Электриона много, один лучше другого, а дочь только одна - красавица Алкмена.

Казалось, что нет во всей Элладе царства благополучнее, чем царство Микенское. Но напали однажды на страну тафийцы - свирепые морские разбойники, жившие на островах у самого входа в Коринфский залив, где река Ахелой вливается в море.

Широкошумным гулом дохнуло им в лицо это новое для них, неведомое грекам море. Синей пустыней простёрлось оно перед ними, таинственное и грозное, безлюдное и суровое.

Они знали: где-то там, на той стороне его бурливой бездны, лежат таинственные земли, населённые дикими народами; обычаи их жестоки, обличье ужасно. Там где-то лают по берегам полноводного Истра страшные люди с собачьими мордами - кинокефалы, псоглавые. Там носятся по вольным степям прекрасные и свирепые воительницы-амазонки. Там дальше густится вечная тьма, а в ней бродят, похожие на диких зверей, жители ночи и холода - гипербореи. Но где это всё?

Много злоключений ожидало в дороге смелых путников, но из всех им было суждено выходить со славой.

В Вифинии, стране бебриков, задержал их непобедимый кулачный боец, царь Амик, страшный убийца; без жалости и стыда он повергал ударом кулака на землю каждого чужеземца. Вызвал он на бой и этих новых пришельцев, но юный Полидевк, брат Кастора, сын Леды, сразил могучего, проломив ему висок в честной схватке.

Удалившись от знакомых берегов, корабль «Арго» много дней разрезал волны спокойной Пропонтиды, того моря, которое сейчас люди зовут Мраморным.

Наступило уже новолуние, и ночи стали чёрными, как вар, которым смолят корабельные борта, когда зоркий Линкей первый указал товарищам на возвышающуюся впереди гору. Скоро забрезжил в тумане низкий берег, показались рыбачьи сети на берегу, городок у входа в бухту. Решив отдохнуть на пути, Тифий направил судно к городу, и немного спустя аргонавты стояли на твёрдой земле.

На этом острове ждал аргонавтов заслуженный отдых. «Арго» вошёл в Феакийскую гавань. Всюду бесчисленными рядами стояли высокие корабли. Бросив якорь у пристани, герои пошли во дворец к Алкиною.

Глядя на аргонавтов, на их тяжёлые шлемы, на крепкие мускулы ног в блестящих поножах и на загар коричневых лиц, миролюбивые феакийцы шептали друг другу:

Должно быть, это Арес со своей воинственной свитой шествует в дом Алкиноя.

Сыновьями великого героя Пелопса были Атрей и Фиест. Проклял некогда Пелопса возничий царя Эномая Миртил, предательски убитый Пелопсом, и обрек своим проклятием на великие злодеяния и гибель весь род Пелопса. Тяготило проклятие Миртила и над Атреем и Фиестом. Ряд злодеяний совершили они. Погубили Атрей и Фиест Хрисиппа, сына нимфы Аксионы и отца их Пелопса. Это мать Атрея и Фиеста Гипподамия уговорила убить Хрисиппа. Совершив это злодеяние, бежали они из царства отца, боясь его гнева, и укрылись у царя Микен Сфенела, сына Персея, который женат был на сестре их Никиппе. Когда же умер Сфенел и сын его Эврисфей, захваченный в плен Иолаем, погиб от руки матери Геракла Алкмены, стал властвовать над Микенским царством Атрей, так как Эврисфей не оставил после себя наследников. Завидовал Атрею брат его Фиест и решил каким бы то ни было способом отнять у него власть.

Сыновьями великого героя Пелопса были Атрей и Фиест. Проклял некогда Пелопса возничий царя Эномая Миртил, предательски убитый Пелопсом, и обрек своим проклятием на великие злодеяния и гибель весь род Пелопса. Тяготило проклятие Миртила и над Атреем и Фиестом. Ряд злодеяний совершили они. Погубили Атрей и Фиест Хрисиппа, сына нимфы Аксионы и отца их Пелопса. Это мать Атрея и Фиеста Гипподамия уговорила убить Хрисиппа. Совершив это злодеяние, бежали они из царства отца, боясь его гнева, и укрылись у царя Микен Сфенела, сына Персея, который женат был на сестре их Никиппе. Когда же умер Сфенел и сын его Эврисфей, захваченный в плен Иолаем, погиб от руки матери Геракла Алкмены, стал властвовать над Микенским царством Атрей, так как Эврисфей не оставил после себя наследников. Завидовал Атрею брат его Фиест и решил каким бы то ни было способом отнять у него власть.

У Сизифа был сын, герой Главк, который правил в Коринфе после смерти отца. У Главка же был сын Беллерофонт, один из великих героев Греции. Прекрасен, как бог, был Беллерофонт и равен бессмертным богам мужеством. Беллерофонта, когда он был еще юношей, постигло несчастье: он убил нечаянно одного гражданина Коринфа и должен был бежать из родного города. Он бежал к царю Тиринфа, Пройту. С великим почетом принял царь Тиринфа героя и очистил его от скверны пролитой им крови. Недолго пришлось Беллерофонту пробыть в Тиринфе. Пленилась его красотой жена Пройта, богоравная Антейя. Но Беллерофонт отверг ее любовь. Воспылала тогда ненавистью к Беллерофонту царица Антейя и решила погубить его. Пошла она к своему мужу и сказала ему:

О, царь! Тяжко оскорбляет тебя Беллерофонт. Ты должен убить его. Он преследует меня, твою жену, своей любовью. Вот как он отблагодарил тебя за гостеприимство!

Грозен Борей, бог неукротимого, бурного северного ветра. Неистовый носится он над землями и морями, вызывая полетом своим всесокрушающие бури. Увидал однажды Борей, проносясь над Аттикой, дочь Эрехтея Орифию и полюбил ее. Молил Борей Орифию стать его женой и позволить ему унести ее с собой в свое царство на далекий север. Не соглашалась Орифия, боялась она грозного, сурового бога. Отказал Борею и отец Орифии, Эрехтей. Не помогали никакие просьбы, никакие мольбы Борея. Разгневался грозный бог и воскликнул:

Грозен Борей, бог неукротимого, бурного северного ветра. Неистовый носится он над землями и морями, вызывая полетом своим всесокрушающие бури. Увидал однажды Борей, проносясь над Аттикой, дочь Эрехтея Орифию и полюбил ее. Молил Борей Орифию стать его женой и позволить ему унести ее с собой в свое царство на далекий север. Не соглашалась Орифия, боялась она грозного, сурового бога. Отказал Борею и отец Орифии, Эрехтей. Не помогали никакие просьбы, никакие мольбы Борея. Разгневался грозный бог и воскликнул:

Я заслужил сам такое унижение! Я забыл о моей грозной, неистовой силе! Разве подобает мне смиренно умолять кого-либо? Лишь силой должен я действовать! Я гоню по небу грозовые тучи, я вздымаю на море, словно горы, волны, я с корнем вырываю, как сухие былинки, вековые дубы, я бичую градом землю и в твердый, как камень, лед превращаю воду -- и я молю, словно бессильный смертный. Когда я несусь в неистовом полете над землей, вся земля колеблется и содрогается даже подземное царство Аида. И я молю Эрехтея, словно я его слуга. Я должен не молить отдать мне в жены Орифию, а отнять ее силой!

Освободившись от службы царю Эврисфею, Геракл вернулся в Фивы. Здесь он отдал свою жену Мегару верному другу Иолаю, объяснив свой поступок тем, что его браку с Мегарой сопутствовали неблагоприятные предзнаменования. На самом деле причина, побудившая Геракла расстаться с Мегарой, была иной: между супругами стояли тени их общих детей, которых Геракл убил много лет назад в припадке умопомрачения.

Освободившись от службы царю Эврисфею, Геракл вернулся в Фивы. Здесь он отдал свою жену Мегару верному другу Иолаю, объяснив свой поступок тем, что его браку с Мегарой сопутствовали неблагоприятные предзнаменования. На самом деле причина, побудившая Геракла расстаться с Мегарой, была иной: между супругами стояли тени их общих детей, которых Геракл убил много лет назад в припадке умопомрачения.

В надежде обрести семейное счастье, стал Геракл подыскивать себе новую жену. Услыхал он, что Эврит, тот самый, который учил молодого Геракла искусству владения луком, предлагает в жены свою дочь Иолу тому, кто превзойдет его самого в меткости.

Отправился Геракл к Эвриту и без труда победил его в состязании. Такой исход безмерно раздосадовал Эврита. Выпив для большей уверенности изрядное количество вина, он сказал Гераклу: "Свою дочь такому злодею, как ты, я не доверю. Или не ты убил своих детей от Мегары? Кроме того, ты раб Эврисфея и заслуживаешь лишь побоев от свободного человека".

Произведения разбиты на страницыДревние мифы и легенды Древней Греции

Они были созданы более двух тысяч веков назад и знаменитый ученый Николай Кун адаптировал их в начале 20 века, но внимание юных читателей со всего мира не угасает даже сейчас. И не важно в 4, 5 или 6 классе изучают мифы древней Греции - эти произведения древнего фольклора считаются культурным наследием всего мира. Нравоучительные и яркие истории про древнегреческих богов были изучены вдоль и поперёк. А теперь мы читаем онлайн нашим детям о том, кто были герои легенд и мифов Древней Греции и пытаемся выразить в краткое содержание смысла их поступков.

Этот фантастический мир, удивителен тем, что, невзирая на ужас обычного смертного перед богами горы Олимп, порой обычные жители Греции могли втупить в спор или даже в бой с ними. Подчас короткие и простые мифы выражают в себе очень глубокий смысл и могут доступно объяснить ребёнку правила жизни.

Достижения древних греков в искусстве, науке и политике оказали значительное влияние на развитие европейских государств. Не последнюю роль в этом процессе сыграла и мифология - одна из самых хорошо изученных в мире. На протяжении многих сотен лет она являлась для многих творцов. История, мифы Древней Греции всегда были тесно переплетены между собой. Реалии эпохи архаики известны нам как раз благодаря легендам того периода.

Греческая мифология складывалась на рубеже II-I тысячелетия до н. э. Сказания о богах и героях распространялись по всей территории Эллады благодаря аэдам - странствующим декламаторам, самым известным из которых был Гомер. Позже, в период греческой классики, мифологические сюжеты нашли отражение в художественных произведениях великих драматургов - Еврипида и Эсхила. Еще позже, в начале нашей эры, греческие же ученые стали классифицировать мифы, составлять генеалогические древа героев, - иными словами, изучать наследие предков.

Происхождение богов

Древние мифы и легенды Греции посвящены богам и героям. Согласно представлениям эллинов, существовало несколько поколений богов. Первой парой, имевшей антропоморфные черты, были Гея (Земля) и Уран (Небо). Они породили 12 титанов, а также одноглазых циклопов и многоглавых и многоруких великанов-гекатонхейров. Появление на свет детей-чудовищ не обрадовало Урана, и он низверг их в великую бездну - Тартар. Это, в свою очередь, не понравилось Гее, и она подговорила своих детей-титанов свергнуть отца (мифы о древних богах Греции изобилуют подобными мотивами). Это сумел осуществить самый младший из ее сыновей - Кронос (Время). С началом его царствования история повторилась.

Он, как и отец, опасался своих могучих детей и потому, едва его жена (и сестра) Рея рожала очередного ребенка, проглатывал его. Эта участь постигла Гестию, Посейдона, Деметру, Геру и Аида. Но с последним сыном Рея расстаться не смогла: когда родился Зевс, она спрятала его в пещере на острове Крит и поручила нимфам и куретам воспитывать ребенка, а мужу принесла обернутый в пеленки камень, который тот и проглотил.

Война с титанами

Древние мифы и легенды Греции были насыщены кровавыми войнами за власть. Первая из них началась после того, как подросший Зевс заставил Кроноса извергнуть проглоченных детей. Заручившись поддержкой братьев и сестер и призвав на помощь заточенных в Тартаре великанов, Зевс стал бороться с отцом и другими титанами (некоторые впоследствии перешли на его сторону). Основным оружием Зевса стали молнии и громы, которые ковали для него циклопы. Война длилась целое десятилетие; Зевс и его союзники победили и заточили врагов в Тартаре. Надо сказать, что Зевсу тоже была уготована судьба отца (пасть от руки сына), но он сумел ее избежать благодаря помощи титана Прометея.

Мифы о древних богах Греции - олимпийцах. Потомки Зевса

Власть над миром разделили три титана, представляющие третье поколение богов. Это были Зевс-громовержец (он стал верховным богом древних греков), Посейдон (владыка морей) и Аид (хозяин подземного царства мертвых).

У них были многочисленные потомки. Все верховные боги, кроме Аида и его семьи, жили на горе Олимп (которая существует в реальности). В древнегреческой мифологии насчитывалось 12 главных небожителей. Супруга Зевса Гера считалась покровительницей брачных уз, а богиня Гестия - домашнего очага. Деметра ведала земледелием, Аполлон - светом и искусствами, а его сестру Артемиду почитали как богиню луны и охоты. Дочь Зевса Афина, богиня войны и мудрости, была одной из самых уважаемых небожительниц. Чуткие к прекрасному греки почитали также богиню любви и красоты Афродиту и ее супруга Ареса - воинственного бога. Гефесту, богу огня, воздавали хвалу ремесленники (в частности, кузнецы). Требовал к себе уважения и хитрый Гермес - посредник между богами и людьми и покровитель торговли и скота.

Божественная география

Древние мифы и легенды Грециисоздают в сознании современного читателя весьма противоречивый образ бога. С одной стороны, олимпийцы считались могущественными, мудрыми и прекрасными, а с другой - им были свойственны все слабости и пороки смертных людей: зависть, ревность, жадность и гневливость.

Как уже говорилось, над богами и людьми главенствовал Зевс. Он дал людям законы и управлял их судьбой. Но не во всех областях Греции верховный олимпиец являлся самым почитаемым богом. Греки жили в городах-государствах и верили, что у каждого такого города (полиса) есть свой божественный покровитель. Так, Афина благоволила Аттике и ее главному городу - Афинам.

Афродиту славили на Кипре, у берегов которого она родилась. Посейдон хранил Трою, Артемида и Аполлон - Дельфы. Микены, Аргос и Самос возносили жертвы Гере.

Другие божественные сущности

Древние мифы и легенды Греции были бы не столь насыщенными, если бы в них действовали только люди и боги. Но греки, как и другие народы в те времена, были склонны обожествлять силы природы, и потому в мифах нередко упоминаются иные могущественные создания. Это, например, наяды (покровительницы рек и ручьев), дриады (покровительницы рощ), ореады (горные нимфы), нереиды (дочери морского мудреца Нерея), а также различные волшебные существа и чудовища.

Кроме того, в лесах обитали козлоногие сатиры, сопровождавшие бога Диониса. Во многих легендах фигурировали мудрые и воинственные кентавры. У трона Аида стояли богини мщения Эриннии, а на Олимпе богов развлекали музы и хариты, покровительницы искусств. Все эти сущности нередко спорили с богами или вступали в брак с ними или с людьми. Многие великие герои и боги появились на свет в результате таких браков.

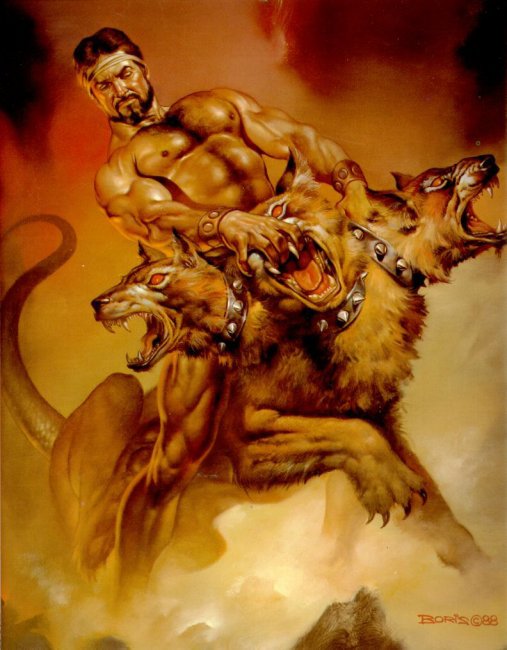

Мифы Древней Греции: Геракл и его подвиги

Что касается героев, то в каждой области Греции тоже было принято почитать своих. Но придуманный на севере Эллады, в Эпире, Геракл стал одним из самых любимых персонажей античных мифов. Геракл известен тем, что, находясь на службе у своего родственника, царя Эврисфея, совершил 12 подвигов (убийство Лернейской Гидры, поимку Керинейской лани и Эриманфского вепря, принесение пояса Ипполиты, избавление народа от Стимфалийских птиц, укрощение кобылиц Диомеда, поход в Царство Аида и другие).

Далеко не все знают, что эти деяния были осуществлены Гераклом в качестве искупления вины (в припадке безумия он уничтожил свою семью). После смерти Геракла боги приняли его в свои ряды: даже Гера, которая на протяжении всей жизни героя строила ему козни, была вынуждена признать его.

Заключение

Античные мифы были созданы много веков назад. Но они имеют отнюдь не примитивное содержание. Мифы Древней Греции - это ключ к пониманию современной европейской культуры.

Рея, поятая Кроном, детей родила ему светлых,- Деву – Гестию, Деметру и златообутую Геру, Славного мощью Аида, который живет под землею, И промыслителя – Зевса, отца и бессмертных, и смертных, Громы которого в трепет приводят широкую землю. Гесиод «Теогония»

Греческая литература возникла на основе мифологии. Миф – это представление древнего человека об окружающем его мире. Мифы создавались на очень ранней стадии развития общества в различных областях Греции. Позже все эти мифы слились в единую систему.

При помощи мифов древние греки пытались объяснить все природные явления, представив их в образе живых существ. Сначала, испытывая сильный страх перед природными стихиями, люди изображали богов в ужасном зверином облике (Химера, Медуза Горгона, Сфинкс, Лернейская гидра).

Однако позднее боги становятся антропоморфными , то есть имеют человеческий облик и им присущи самые различные человеческие качества (ревность, щедрость, зависть, великодушие). Главным же отличием богов от людей являлось их бессмертие, но при всем своем величии боги общались с простыми смертными и даже вступали с ними нередко в любовные отношения, чтобы породить на земле целое племя героев.

Существует 2 вида древнегреческой мифологии:

- космогоническая (космогония – происхождение мира) – заканчивается рождением Крона

- теогоническая (теогония – происхождение богов и божеств)

Мифология Древней Греции прошла в своем развитии 3 основных этапа:

- доолимпийский – это в основном мифология космогоническая. Этот этап начинается с представления древних греков о том, что все произошло из Хаоса, а заканчивается убийством Крона и разделом мира между богами.

- олимпийский (ранняя классика) – Зевс становится верховным божеством и со свитой из 12 богов поселяется на Олимпе.

- поздний героизм – от богов и смертных рождаются герои, которые помогают богам в установлении порядка и в уничтожении чудовищ.

На основе мифологии создавались поэмы, писались трагедии, а лирики посвящали богам свои оды и гимны.

В Древней Греции было две основные группы богов:

- титаны ‐ боги второго поколения (шесть братьев ‐ Океан, Кей, Крий, Гипперион, Иапет, Кронос и шесть сестер ‐ Фетида, Феба, Мнемосина, Тейя, Фемида, Рея)

- олимпийские боги ‐ олимпийцы ‐ боги третьего поколения. В число олимпийцев входили дети Кроноса и Реи ‐ Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс, а также их потомки ‐ Гефест, Гермес, Персефона, Афродита, Дионис, Афина, Аполлон и Артемида. Верховным богом был Зевс, лишивший власти отца Кроноса (бога времени).

В греческий пантеон Олимпийских богов традиционно входило 12 богов, но состав пантеона был не очень устойчивым и иногда насчитывал 14-15 богов. Обычно это были: Зевс, Гера, Афина, Аполлон, Артемида, Посейдон, Афродита, Деметра, Гестия, Арес, Гермес, Гефест, Дионис, Аид. Олимпийские боги жили на священной горе Олимп (Olympos ) в Олимпии, у берегов Эгейского моря.

В переводе с древнегреческого языка слово пантеон означает «все боги». Греки

делили божеств на три группы:

- Пантеон (великие олимпийские боги)

- Низшие божества

- Чудовища

Особое место в греческой мифологии занимали герои. Самые известные из них:

v Одиссей

Верховные боги Олимпа

|

Греческие боги |

Функции |

Римские боги |

|

бог грома и молнии, неба и погоды, закона и судьбы, атрибуты – молния (трехзубчатые вилы с зазубринами), скипетр, орел или колесница, запряженная орлами |

||

|

богиня брака и семьи, богиня неба и звездных небес, атрибуты - диадема (корона), лотос, лев, кукушка или ястреб, павлин (два павлина везли её повозку) |

||

|

Афродита |

«пенорожденная», богиня любви и красоты, ей не были подвластны Афина, Артемида и Гестия, атрибуты – роза, яблоко, раковина, зеркало, лилия, фиалка, пояс и золотая чаша, дарующая вечную молодость, свита – воробьи, голуби, дельфин, спутники – Эрот, хариты, нимфы, оры. |

|

|

бог подземного царства мертвых, «щедрый» и «гостеприимный», атрибут – волшебная шапка-невидимка и трехголовый пес Цербер |

||

|

бог коварной войны, военных разрушений и убийств, его сопровождали богиня раздора Эрида и богиня неистовой войны Энио, атрибуты – собаки, факел и копье, в колеснице было 4 коня – Шум, Ужас, Блеск и Пламя |

||

|

бог огня и кузнечного дела, некрасивый и хромой на обе ноги, атрибут – кузнечный молот |

||

|

богиня мудрости, ремесел и искусства, богиня справедливой войны и военной стратегии, покровительница героев, «совоокая», использовала мужские атрибуты (шлем, щит – эгида из шкуры козы амалфеи, украшенный головой Медузы Горгоны, копье, олива, сова и змея), являлась в сопровождении Ники |

||

|

бог изобретательства, воровства, плутовства, торговли и красноречия, покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников, изобрел меры, числа, обучал людей, атрибуты – крылатый жезл и крылатые сандалии |

Меркурий |

|

|

Посейдон |

бог морей и всех водоемов, наводнения, засухи и землетрясения, покровитель мореплавателей, атрибут – трезубец, который вызывает бури, разбивает скалы, выбивает источники, священные животные – бык, дельфин, конь, священное дерево – сосна |

|

|

Артемида |

богиня охоты, плодородия и женского целомудрия, позднее – богиня Луны, покровительница лесов и диких животных, вечно юная, её сопровождают нимфы, атрибуты – охотничий лук и стрелы, священные животные – лань и медведица |

|

|

Аполлон (Феб), Кифаред |

«златокудрый», «сребролукий», бог света, гармонии и красоты, покровитель искусств и наук, предводитель муз, предсказатель будущего, атрибуты – серебряный лук и золотые стрелы, золотая кифара или лира, символы – олива, железо, лавр, пальма, дельфин, лебедь, волк |

|

|

богиня домашнего очага и жертвенного огня, богиня девственница. сопровождалась 6 жрицами – весталками, служившими богине 30 лет |

||

|

«Мать-Земля», богиня плодородия и земледелия, пахоты и урожая, атрибуты – сноп пшеницы и факел |

||

|

бог плодоносящих сил, растительности, виноградарства, виноделия, вдохновения и веселья |

Бахус, Вакх |

Второстепенные греческие боги

|

Греческие боги |

Функции |

Римские боги |

|

Асклепий |

«вскрывающий», бог врачевания и медицины, атрибут – посох, увитый змеями |

|

|

Эрот, Амур |

бог любви, «крылатый мальчик», считался порождением темной ночи и светлого дня, Неба и Земли, атрибуты – цветок и лира, позднее – стрелы любви и пылающий факел |

|

|

«сверкающий глаз ночи», богиня Луны, царица звездного неба, имеет крылья и золотой венец |

||

|

Персефона |

богиня царства мертвых и плодородия |

Прозерпина |

|

богиня победы, изображается крылатой или в позе быстрого движения, атрибуты – повязка, венок, позднее – пальма, далее – оружие и трофей |

Виктория |

|

|

богиня вечной юности, изображалась целомудренной девушкой, наливающей нектар |

||

|

«розоперстая», «прекраснокудрая», «златотронная»богиня утренней зари |

||

|

богиня счастья, случая и удачи |

||

|

бог солнца, владелец семи стад коров и семи стад овец |

||

|

Крон (Хронос) |

бог времени, атрибут – серп |

|

|

богиня неистовой войны |

||

|

Гипнос (Морфей) |

||

|

богиня цветов и садов |

||

|

бог западного ветра, вестник богов |

||

|

Дике (Фемида) |

богиня справедливости, правосудия, атрибуты – весы в правой руке, повязка на глазах, рог изобилия в левой руке; римляне вместо рога вложили в руку богини меч |

|

|

бог брака, супружеских уз |

Талассий |

|

|

Немезида |

крылатая богиня мести и воздаяния, карающая за нарушение общественных и моральных норм, атрибуты – весы и уздечка, меч или плеть, колесница, запряженная грифонами |

Адрастея |

|

«златокрылая», богиня радуги |

||

|

богиня земли |

Кроме Олимпа в Греции существовала священная гора Парнас, где обитали музы – 9 сестёр, греческие божества, олицетворявшие поэтическое и музыкальное вдохновение, покровительницы искусств и наук.

Греческие музы

|

Чему покровительствует |

Атрибуты |

|

|

Каллиопа («красиворечивая») |

муза эпической или героической поэзии |

восковая табличка и стилос (бронзовый стержень для письма) |

|

(«славящая») |

муза истории |

свиток папируса или футляр для свитков |

|

(«приятная») |

муза любви или эротической поэзии, лирики и брачных песен |

кифа́ра (струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лиры) |

|

(«прекрасноуслаждающая») |

муза музыки и лирической поэзии |

авлос (духовой музыкальный инструмент, похожий на свирель с двойным язычком, предшественник гобоя) и сири́нга (музыкальный инструмент, род продольной флейты) |

|

(«небесная») |

муза астрономии |

зрительная трубка и лист с небесными знаками |

|

Мельпомена («поющая») |

муза трагедии |

венок из листьев винограда или плюща, театральная мантия, трагическая маска, меч или палица. |

|

Терпсихора («усладительнотанцующая») |

муза танца |

венок на голове, лира и плектр (медиатор) |

|

Полигимния («многопоющая») |

муза священной песни, красноречия, лирического, напева и риторики |

|

|

(«цветущая») |

муза комедии и буколической поэзии |

комическая маска в руках и венок плюща на голове |

Низшие божества в греческой мифологии – это сатиры, нимфы и оры.

Сатиры - (греч. satyroi) – это лесные божества (то же, что на Руси лешие), демоны плодородия, свита Диониса. Их изображали козлоногими, волосатыми, с лошадиными хвостами и маленькими рожками. Сатиры равнодушны к людям, озорные и веселые, они интересовались охотой, вином, преследовали лесных нимф. Другое их увлечение – это музыка, но играли они только на духовых инструментах, издающих резкие, пронзительные звуки, - флейте и свирели. В мифологии олицетворяли грубое, низменное начало в природе и человеке, поэтому их представляли с уродливыми лицами - с тупыми, широкими носами, раздутыми ноздрями, взъерошенными волосами.

Нимфы – (название означает «источник», у римлян - «невеста») олицетворение живых стихийных сил, подмечавшихся в журчании ручья, в росте деревьев, в дикой прелести гор и лесов, духи земной поверхности, проявления природных сил, действующих помимо человека в уединении гротов, долин, лесов, вдали от культурных центров. Изображались в виде красивых молодых девушек с чудными волосами, с убором из венков и цветов, иногда в позе танцующих, с обнаженными ногами и руками, с распущенными волосами. Они занимаются пряжей, тканьем, поют песни, пляшут на лугах под флейту Пана, охотятся с Артемидой, участвуют в шумных оргиях Диониса, ведут постоянную борьбу с надоедливыми сатирами. В представлении древних греков мир нимф был очень обширен.

Летучих нимф был полон пруд лазурный,

Дриадами одушевлен был сад,

И светлый водный ключ бил искрами из урны

Смеющихся наяд.

Ф. Шиллер

Нимфы гор – ореады ,

нимфы лесов и деревьев – дриады ,

нимфы источников – наяды ,

нимфы океанов – океаниды ,

нимфы моря – нериды ,

нимфы долин – напеи ,

нимфы лугов ‐ лимнады.

Оры – богини времен года, ведали порядком в природе. Стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные ворота. Их называют привратницами неба. Запрягают коней Гелиоса.

Во многих мифологиях существуют многочисленные чудовища. В древнегреческой мифологии их тоже было немало: Химера, Сфинкс, Лернейская гидра, Ехидна и многие другие.

В том же преддверье толпой теснятся тени чудовищ:

Сциллы двувидные тут и кентавров стада обитают,

Тут Бриарей сторукий живёт, и дракон из Лернейской

Топи шипит, и Химера огнём врагов устрашает,

Гарпии стаей вокруг великанов трехтелых летают…

Вергилий, «Энеида»

Гарпии – это злобные похитительницы детей и человеческих душ, внезапно налетающие и так же внезапно исчезающие, как ветер, наводят ужас на людей. Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде диких полуженщин-полуптиц отвратительного вида с крыльями и лапами грифа, с длинными острыми когтями, но с головой и грудью женщины.

Горгона Медуза – чудовище с женским лицом и змеями вместо волос, чей взгляд обращал человека в камень. По легенде была красивой девушкой с прекрасными волосами. Посейдон, увидев Медузу и влюбившись, соблазнил её в храме Афины, за что богиня мудрости в гневе превратила волосы горгоны Медузы в змей. Горгону Медузу одолел Персей, и её голова была помещена на эгиду Афины.

Минотавр – чудовище с телом человека и головой быка. Был рожден от неестественной любви Пасифаи (жены царя Миноса) и быка. Минос прятал чудовище в Кносском лабиринте. Каждые восемь лет в лабиринт спускались 7 юношей и 7 девушек, предназначенных Минотавру в качестве жертв. Тесей победил Минотавра, а с помощью Ариадны, давшей ему клубок ниток, выбрался из лабиринта.

Цербер (Кербер) – это трехглавый пес со змеиным хвостом и головами змей на спине, охранял выход из царства Аида, не позволяя умершим возвращаться в царство живых. Был побежден Гераклом во время одного из подвигов.

Сцилла и Харибда – это морские чудовища, находящиеся друг от друга на расстоянии полета стрелы. Харибда – это морской водоворот, который трижды в день поглощает и столько же раз извергает воду. Сцилла («лающая») – чудовище в виде женщины, чья нижняя часть тела была превращена в 6 собачьих голов. Когда корабль проходил мимо скалы, где обитала Сцилла, чудовище, разинув все пасти, похищала с корабля сразу 6 человек. Узкий пролив между Сциллой и Харибдой представлял собой смертельную опасность для всех, кто по нему проплывал.

Также в Древней Греции существовали и другие мифические персонажи.

Пегас – крылатый конь, любимец муз. Летал со скоростью ветра. Оседлать Пегаса означало получить поэтическое вдохновение. Родился у истоков Океана, поэтому был назван Пегасом (с греч. «бурное течение»). По одной из версий он выпрыгнул из туловища горгоны Медузы, после того как Персей отрубил ей голову. Пегас доставлял Зевсу на Олимп громы и молнии от изготавливающего их Гефеста.

Из пены морской, из лазурной волны,

Быстрее стрелы и прекрасней струны,

Летит удивительный сказочный конь

И с лёгкостью ловит небесный огонь!

Он любит плескаться в цветных облаках,

И часто гуляет в волшебных стихах.

Чтоб луч вдохновенья в душе не погас,

Седлаю тебя, белоснежный Пегас!

Единорог – мифическое существо, символизирующее целомудрие. Обычно изображался в виде коня с одним рогом, выходящим изо лба. Греки считали, что единорог принадлежит Артемиде – богине охоты. Впоследствии в средневековых легендах существовала версия, что только девственница может укротить его. Поймав единорога, его можно удержать только золотой уздечкой.

Кентавры - дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ, сопровождают Диониса и отличаются буйным нравом и невоздержанностью. Предположительно, кентавры первоначально были воплощением горных рек и бурных потоков. В героических мифах кентавры являются воспитателями героев. Например, Ахилла и Ясона воспитывал кентавр Хирон.