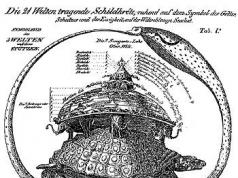

Мозг развивался путем наращивания эволюционных слоев — вначале «рептильный слой», затем «слой млекопитающих» и, наконец, «человеческий».

В середине ХХ века умами бытовало довольно своеобразное представление об устройстве мозга. Считалось, что человеческий мозг развивался путем нарастания слоев — подобно кольцам на древесном срезе. Расположенные в самом основании мозга мозжечок и ствол должны были отвечать за основные функции, такие как равновесие и регуляция деятельности внутренних органов. Полагали, что это — «рептильная» часть мозга, наследство наших далеких предков. Находящийся выше средний мозг — средоточие чувства голода, полового возбуждения и т. п. Считалось, что это «слой млекопитающих». А над ним расположена кора головного мозга — область мыслей и высших психических функций, которые и отличают людей от прочих живых существ. Эта схема, известная под названием «триединый мозг», приобрела популярность благодаря Карлу Сагану (Carl Sagan, 1934-96) и его книге «Драконы Эдема» (1977).

В пользу теории триединого мозга говорит многое. Она проста, привлекательна и логична. Против нее говорит только то, что она в корне неверна.

Во-первых, мозг человека хоть и отличается от мозга других животных, но не так , как считал Саган. Рыбий мозг отличается от человеческого по форме, но все части у них практически и те же. Мозг рыбы и мозг человека разнятся примерно как два автомобиля — существуют явные различия, но у обоих автомобилей есть колеса, двигатель, тормоза и т. п. Тот факт, что человек обладает большей интеллектуальной мощью, объясняется большими размерами коры у человека, но не тем, что у рыбы ее вовсе нет.

Во-вторых, работа мозга — это очень сложный процесс, который невозможно втиснуть в рамки такой простой модели. Сегодня мы знаем, что мозг состоит из многочисленных узкоспециализированных скоплений клеток и что его функционирование зависит от взаимосвязей этих центров друг с другом. Это понятие нередко передается выражением «общность ума».

На примере зрения рассмотрим, как группы нейронов взаимодействуют друг с другом. Первичная обработка входящего света происходит в сетчатке глаза. Сигналы от светочувствительных клеток направляются к специализированным нейронам (см. Распространение нервных импульсов). Одни нейроны приходят в возбуждение, когда к ним поступает сигнал о светлом пятне на темном фоне; другие — когда воспринимают темное пятно на светлом фоне. Сигнал, идущий к мозгу, — это последовательность импульсов, которые представляют зрительный образ в виде последовательности темных и светлых пятен. (На самом деле в сетчатке происходит два вида обработки — одни клетки чувствительны к цвету, другие — к малым различиям в интенсивности света.)

Некоторые нейроны сетчатки связаны (говоря техническим языком, спроецированы на ) с определенным участком теменной области мозга, функция которой — быстрое формирование смутной картины поля зрения и осуществление непроизвольной реакции, если в поле зрения что-то происходит. Именно поэтому люди, находящиеся в комнате, автоматически поворачивают головы к двери, когда она открывается. Большинство сигналов от нейронов передаются к зрительной коре в затылочной области мозга. Там сигналы от разных частей сетчатки вновь собираются вместе (посредством процесса, который мы еще до конца не понимаем) в зрительный образ. Каждый нейрон в зрительной коре связан со многими нейронами в сетчатке. Эти корковые нейроны имеют узкую специализацию. Некоторые из них возбуждаются, только если в поле зрения появится горизонтальная линия, другие — только при появлении вертикальной линии и т. д. У этих нейронов есть проекция на другие отделы мозга, поскольку процесс воссоздания образа выходит на все более высокие уровни. Мы знаем, что в мозгу существуют специализированные нейроны, которые, например, будут возбуждаться только при виде звездочки; другие будут возбуждаться только при виде окружности с полоской внутри и т. п. Представление о том, как с помощью этих специализированных нейронов строится зрительный образ, ученые называют проблемой связывания . То есть нам важно понять, каким образом сигналы от нейронов связываются вместе для получения единого образа.

Этот вид специализации нейронов можно объяснить с точки зрения теории эволюции . Например, способность некоторых нервных импульсов от сетчатки напрямую запускать рефлекс, заставляющий нас подробнее оценить движение внешних объектов, давала очевидное преимущество организмам, живущим в недружелюбной окружающей среде. Быстрый взгляд помогал остаться в живых, если это движение исходило от приближающегося хищника.

Наличие такой специализации — еще и причина того, что многие ученые (включая автора) непоколебимо уверены, что мозг — не компьютер. Просто вычислительные машины работают совсем не так, как мозг, и каждая из них подходит для решения определенных задач (см. Тест Тьюринга). К примеру, даже небольшой компьютер превзойдет любого человека по способности считать и запоминать, но ни один ныне существующий компьютер не способен говорить, как пятилетний ребенок. Компьютер являет собой орудие труда (такое же, как молоток), помогающее людям в достижении их целей, и ничего более.

Есть люди, которые верят в триединого Бога, а есть те, которые верят в триединый мозг. Одно другому, на самом деле, никак не противоречит. Скорее одно триединство невозможно без другого.

За годы педагогической практики мне приходилось слышать разные пояснения к тому, зачем человек собирается учить (или мучительно учит) английский. Даже без знания психологических и нейробиологических особенностей homo sapience можно было сделать предположения о том, какая мотивация более жизнеспособна. Информация о модели американского нейрофизиолога Пола Маклина, которая довольно широко сейчас известна как «триединая модель мозга» (triune brain ) многим моим собеседникам, в том числе подросткам, дает дополнительное понимание себя (часто радостное ощущение своей «нормальности»), большее знание об источниках своей мотивации, а значит большую способность с ней взаимодействовать. Эта метафорическая модель представляет мозг разделенным на три в разной степени взаимодействующие части. Конечно, она не является строгим отражением физиологической структуры человеческого мозга, как и выделение правого полушария как творческого, а левого — как логического, но в таком упрощенном виде мы можем получить представление о том, какие механизмы в каких ситуациях активизируются.

Рептильный мозг (р-комплекс) – то, что роднит нас с крокодилами и ящерицами. Он отвечает за жизнеобеспечение, защиту территории, сохранение и продолжение вида. Мы сознательно практически не регулируем эти процессы, они запускаются сами собой. Состояние аффекта, инстинктивный страх, в какой-то степени сильный стресс «обнажают» рептильные реакции. В контексте человеческого взаимодействия он предлагает нам ограниченный набор реакций: агрессию, спасение бегством, активизацию инстинкта размножения. Вопрос «Могу ли я это съесть?», к счастью, для человеческого общения уже не так актуален. Его слоган — «Бей, беги, замри».

Итак, если ящерки и лягушки могут воевать с себе подобными за территорию, то заботится о потомстве, оплакивать потерю сородича и переживать из-за отделения от стаи они точно не могут. Все это уже функции, присущие более развитому мозгу млекопитающих — лимбической системы. То, как рептильный мозг реагирует на стресс, получая информация из лимбической системы, может быть полезно исследовать в контексте подготовки и экзаменам.

Лимбическая система или эмоциональный мозг позволяют человеку испытывать эмоции, связанные с принадлежностью к группе, принятием/непринятием ей, статусом. Это также некая «картотека» обрывочных воспоминаний прошлого, где за каждым закреплена «бирочка» с определенным типом реагирования на даже смутно похожую ситуацию. Лимбика призвана обеспечивать безопасность и стабильность системы. Амигдала — часть цепочки — срабатывает как предохранитель. С одной стороны, она молниеносно оценивает ситуацию и посылая сигнал об опасности раньше, чем мы можем осмыслить ее логически. С другой, принцип «лучше перестраховаться и не влезать» существенно тормозит наше движение к целям и обучение, поскольку любая новая привычка, любой процесс освоения навыков сопряжен с изменениями, а изменения потенциально опасны.

Таким образом, страх публичного выступления на конференции на английском языке может вырасти из одного неприятного эпизода у доски в школьной жизни или чьей-то брошеной фразы. Из «картотеки» берется этот опыт и по принципу подобия переносится на иной контекст, в ситуацию, когда у человека совершенно другой уровень знаний, умений и навыков. Страх ошибки, который, в большинстве случаев, является причиной такого явления как «языковой барьер » — лимбическая реакция.

Знание о существовании такого механизма позволяет получить более глубокий взгляд на мотивацию. Например, если в ситуации «Меня беспокоит, что дети знают английский лучше меня. Давай я буду тоже учить, чтобы не отставать!» мы спросим себя, что здесь защищает наш мозг, может оказаться, что это ущемленное эго. Угрозу нашему эго мозг воспринимает так же, как угрозу физическому телу. Как вы думаете, чем полезно будет самому студенту и педагогу знать, что основная мотивация звучит как «Мне важно быть первой во всем и постоянно доказывать свое первенство в стае»? Насколько долговечна будет эта мотивация? Если мы выберем опираться на нее, то как мы сможем ее поддерживать? Если мы решим, что удовлетворить эту потребность можно другими способами более эффективно, то как это повлияет на эффективность обучения и на его необходимость?

Позитивные эмоции от принадлежности к сообществу усиливают эффект от групповых занятий иностранным языком, если в группе создана соответствующая доброжелательная атмосфера, не включающая защитные механизмы. Найти такую группу – дорогого стоит. Но, зная законы мозга, потенциальный студент при выборе наилучшего места обучения будет смотреть уже не только на советы третьих лиц и программу курса.

Каким образом мы-педагоги можем создать такой важный для человеческого существа эффект сообщества при индивидуальных занятиях? Каким образом обеспечивать для большинства учеников безопасное пространство в группе? Найти ответы на эти вопросы помогает неокортекс.

Неокортекс — структура мозга, отвечающая за высшую нервную деятельность, кора больших полушарий. Он позволяет нам говорить, мыслить образно абстрактно, систематизировать и анализировать, видеть взаимосвязи, творить, выстраивать образы будущего и генерировать идеи, ставить цели, устанавливать и следовать этическим нормам и морали и пр.

Ключи к обучению здесь, но и многие сложность тоже. Ведь человек способен придумывать и описывать то, чего нет. Результат – великие научные открытия и изобретения, а также наши ограничивающие убеждения о себе, своей способности/не способности что-то делать. Такого рода мысли находят подтверждение в «файлах» лимбической системы и не способствуют развитию.

Воля (способность пожертвовать сиюминутным удовольствием во имя большей цели) – также продукт неокортекса. Многим удобно верить в то, что если они идут «своим путем», найдут «правильную методику обучения», то все должно складываться само собой и даваться легко, а если приходится напрягаться, значит методика/педагог не те. Безусловно, роль учителя в создании оптимального учебного пространства и содержания важна, но его вклад, каким бы профессиональным он ни был – это не 100% гарантия результат. «Легкий» путь, это не когда само собой, а когда находится достаточно ресурсов для волевого поддержания системного процесса обучения. Коучинг помогает получить доступ к этим ресурсам через взаимодействие с неокортексом и лимбической системой посредством системных вопросов, схем и более логических инструментов ( , шкалы, ключевое о и пр), рисунки , налаживание контакта с телом, (стол менторов и , визуализация, 4 уровня восприятия, и пр). Саму модель триединого мозга и базовые техники мы подробно разбираем и обязательно практикуем в рамках тренинга « «.

Вам могло бы прийти в голову, что мотивация – это зверек, и его нужно выгуливать для хорошего самочувствия? Или она – инкрустированный ларец с драгоценностями, которые хочется примерять и носить? Или, например, что запоминать мешает кирпичная стена с рядом растущей березкой? А то, что на качество усвоения английского языка влияет чистота желудка (в прямом и переносном смысле)? Что наилучший способ возвращения английского в употребление – это как перекладывать песчинки на точных весах? Что какие-то слова и выражение запоминаются пальцами, и это как пушистый котенок, а другие желудком, и это как острый комок, третьи ушами или горлом, и каждый способ запоминания имеет свой образ, а значит и лучший способ системно пополнять словарный запас? Все эти уникальные индивидуальные метафоры открывают студенту и педагогу путь к самому эффективному обучению, когда из картинки, сгенерированной неокортексом с использованием информации лимбической системы, мы выходим на новый уровень понимания и выстраиваем систему действий, ему соответствующую.

И теперь, когда вы знаете это о человеческом мозге, как вы сможете это знание использовать для себя и своих учеников?

P.P.S. Интересно, что человек в состоянии алкогольного опьянения, может изъясняться на иностранном языке даже в том случае, если в трезвом уме считает, что не может двух слов связать. То же нередко происходит в стрессовой ситуации, когда возникает жизненная необходимость объясниться, пусть даже в стиле Эллочки Людоедки. Снимаются защитные механизмы мозга, и он действует в обход привычным представлениям о наших возможностях и ограничивающих установок. А если это так, значит можно и нужно искать способы находить ключи к себе в уравновешенном состоянии, постепенно поднимая тяжелые ворота, защищающие сокровища наш способностей, одно за другим.

Почему считается, что невербальные сигналы достовернее слов? Почему мы часто загораемся какой-то идеей, но затухаем, когда дело доходит до ее реального выполнения? Почему мы зависаем в соцсетях, вместо того чтобы убираться в квартире? Ответить на эти и другие практические вопросы нам поможет теория. А если быть точнее – теория Пола Маклина (Paul D. MacLean), согласно которой у человека можно выделить не один, а три мозга . Также мы рассмотрим модель А.Р. Лурии , название которой в чем-то созвучно модели Маклина: система трех функциональных блоков мозга .

Обращаем внимание на то, что в этой статье все вопросы рассматриваются с точки зрения практической психологии . Строение мозга с точки зрения нейробиологии остается за рамками материала.

Три мозга Маклина

Согласно теории Маклина, наш мозг можно разделить на три составляющие, или на три слоя , возникновение которых связано с эволюцией.

Практические выводы из модели Маклина

Знание теории трех систем мозга позволяет ответить на все вопросы, обозначенные во вступлении к статье. Здесь мы приведем ответы в общем виде, а с конкретными примерами, методами и способами вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях нашего сайта. Главное, что выводы из этой теории позволят вам понять, с чем связано то или иное явление и как с ним можно бороться.

Три системы мозга: вербальная vs невербальная коммуникация

Например, почему говорят, что невербальные сигналы достовернее слов? Потому что за невербальные сигналы отвечает лимбический мозг , а за слова – неокортекс. Как мы говорили выше, неокортекс поддается нашему контролю, тогда как лимбический мозг – практически нет. Поэтому если на словах человек отвечает положительно, а его жесты выдают отрицательный ответ, это весомый повод усомниться в правдивости речи.

Умение считывать жесты других людей – безусловно полезный навык, который может дать много полезной информации. Однако в любом хорошем издании, посвященном этой теме, вам обязательно напишут: не ставьте на человека ярлыки прежде, чем выясните все обстоятельства . Например, считается, что если человек притрагивается к носу, значит, он врет. В некоторых случаях это так, но возможны и другие варианты. Скажем, 15 минут назад у этого человека внезапно пошла кровь из носа, и теперь он инстинктивно проверяет, все ли в порядке.

Противостояние лимбического мозга и неокортекса

Что касается прокрастинации , боязни нового, а также энтузиазма в теории и ничегонеделания на практике, то эти, как и другие подобные ситуации, объединяет противостояние неокортекса и лимбического мозга

. Напомним, что последний не любит изменений, стремится оградить нас от эмоциональных травм и предпочитает сиюминутные удовольствия. Поэтому мы часто прокрастинируем задачи, которые в прошлом уже приводили к неудачам (лимбический мозг защищает нас от неприятных эмоций). Из-за него же порой нам так тяжело дается выход из зоны комфорта : никто не знает,  что может там ожидать, и лимбический мозг заранее настраивает нас против такого шага и против изменений (даже положительных).

что может там ожидать, и лимбический мозг заранее настраивает нас против такого шага и против изменений (даже положительных).

С противоречием между этими двумя частями мозга связан и тот факт, что мы часто даем себе обещания, а потом не выполняем их . Дело в том, что обещания, цели и планы – прерогатива неокортекса. Но все это ведет к изменениям и/или откладывает сиюминутное получение удовольствия, что вызывает протест со стороны лимбической системы мозга. Вот вам что больше хочется: смотреть сериальчик или убираться? Кушать скучную полезную еду или лакомиться пиццей и шоколадным тортиком? Лимбический мозг бастует, и большинство из нас так или иначе поддается на его провокации. Поэтому мы зависаем в Сети с чипсами вприкуску, вместо того чтобы заняться уборкой и придерживаться диеты.

С другой стороны, неокортекс способен вдохновить нас, заразить энтузиазмом , чтобы мы начали что-то делать, и это ощущение распространяется и на эмоциональный мозг. Но, когда энтузиазм и вдохновение уходят, лимбическая система вспоминает о том, что пора бы расслабиться, и нас снова тянет к сиюминутным удовольствиям. Вот почем наше бодренькое начало скатывается все к тем же прокрастинации и ничегонеделанию.

Учитывая, что лимбический мозг отвечает за эмоции, а новая кора – за логику, противостояние этих двух систем прослеживается и в ситуациях, когда «умом человек понимает, что к чему, а сердцем чувствует по-другому». Только в таком контексте это должно звучать: «Неокортексом понимаю, но лимбическая система заставляет меня думать другому».

Какой вывод можно сделать?

Впрочем, все описанное выше еще не значит, что единственное, что нам остается – идти на поводу у лимбического мозга. Просто, чтобы добиться большего успеха за более короткое время, стоит учесть данное противоречие. Одна из самых частых рекомендаций – по возможности успокоить лимбический мозг, не вгонять его в панику

.  Например, именно из-за его протестов у многих из нас не получается начать новую жизнь с понедельника или с 1 января. Резкие изменения (и страх неудачи) совершенно не нравятся лимбическому мозгу, и далеко не всем хватает силы воли противостоять его искушениям.

Например, именно из-за его протестов у многих из нас не получается начать новую жизнь с понедельника или с 1 января. Резкие изменения (и страх неудачи) совершенно не нравятся лимбическому мозгу, и далеко не всем хватает силы воли противостоять его искушениям.

Поэтому часто эффективнее выходить из зоны комфорта постепенно и также постепенно бороться с прокрастинацией (если, конечно, у вас есть для этого соответствующие возможности). Небольшие шаги не вызовут столь яркого протеста лимбической системы. Кроме того, незначительные изменения, как правило, предполагают, что вы ставите перед собой такие цели, которых можно достичь в краткосрочной перспективе (например, «Учить каждый день по 10 новых иностранных слов»). Если вы их достигнете, это станет отличной мотивацией к тому, чтобы дальше двигаться в выбранном направлении. В то время как долгосрочные цели («Выучить иностранный язык») не дадут быстрых результатов, а значит, не станут мотиватором для лимбического мозга, ведь он хочет положительных эмоций здесь и сейчас, а не когда-то там в будущем.

Рептильный мозг: притуплен, но не забыт

Обратимся и к рептильному мозгу. В современном мире он охраняет нас, но активен далеко не в полной мере. Его бОльшая активность была необходима тогда, когда человек выживал в суровой природе. Сейчас он нам тоже, безусловно, нужен, но на него сваливается не так много работы, как раньше. Между тем иногда слишком активная его работа приводит к психологическим проблемам . Скажем, порой именно ему обязаны сильным страхам, всепоглощающей ярости и другим предельно ярким, но не всегда продуктивным чувствам.

Из-за схожести названий кто-то может предположить, что модель трех функциональных блоков по Лурии и система «Три мозга» по Маклину также схожи. У них действительно есть точки пересечения, однако в целом Лурия и Маклин подходили к мозгу с разных позиций, поэтому и концепции у них различны.

Так, основатель советской нейропсихологии Александр Романович Лурия и его коллеги выделили три функциональных блока мозга, исходя из того, как в нем проистекают высшие психические функции

: что при этом происходит, какие отделы мозга задействованы и за что конкретно они ответственны. Именно поэтому специалисты говорят, что данная модель представляет собой концепцию мозга как материального субстрата психики

. Система из трех функциональных блоков показывает, почему пациенты с теми или иными поражениями могут с легкостью выполнять одни задачи, но испытывают затруднения при выполнении других.

выделили три функциональных блока мозга, исходя из того, как в нем проистекают высшие психические функции

: что при этом происходит, какие отделы мозга задействованы и за что конкретно они ответственны. Именно поэтому специалисты говорят, что данная модель представляет собой концепцию мозга как материального субстрата психики

. Система из трех функциональных блоков показывает, почему пациенты с теми или иными поражениями могут с легкостью выполнять одни задачи, но испытывают затруднения при выполнении других.

Предлагаем в общих чертах рассмотреть модель А. Р. Лурии, чтобы понять, чем эта система отличается от модели «Три мозга» по Маклину и как у нас в голове осуществляются высшие психические функции.

Мозг как система из трех функциональных блоков

Подытоживая описанное выше, представим краткое описание системы трех функциональных блоков мозга по А. Р. Лурии:

- первый блок – обеспечение условий для психической деятельности;

- второй блок – получение и анализ «входящей» информации (в значительной степени от органов чувств);

- третий блок – собственно психическая деятельность.

There is always a well-known solution to every human problem - neat, plausible, and wrong.

H.L. Menken

Всегда существует общеизвестное решение для каждой волнующей человека задачи - изящное, правдоподобное, и... ошибочное.

Генри Менкен

Триединый мозг

Крайне популярна теория триединого мозга - Triune Brain Пола Маклина (Paul MacLean)

Это в некотором смысле компаративная нейроанатомия, безумно изящная в своей простоте. Весь мозг состоит из трех частей:

- Древнейший "мозг рептилий", или R-complex, включающий базальные ядра и стволовые структуры. Ему приписываются инстинктивные поведения типа агрессии, доминирования, территориальности и ритуалистическое поведение

- Мозг палеомлекопитающих - соответствует амигдале, гипоталамусу, гиппокампу и поясной коре. Маклин считал, что он возник у древнейших млекопитающих, и его не было у рептилий, и приписал ему эмоции

- Мозг неомлекопитающих - кора головного мозга. По Маклину - новейший мозг, несущий в себе язык, планирование, абстрактную мысль и т.п.

Почему эмоции в палеомозге? Так как эмоции - это млекопитающие (Маклин считал, что ничего такого у птиц и рептилий нет), а для "рациональной" новой коры они слишком безумны, то их записали туда, в средний слой. А так как гиппокамп - это вроде как палеокора, то и его туда назначили. Я утрирую, но качество рассуждения там примерно вот такое. Для своего времени и Америки теория была новым вкладом, и привела к появлению самого термина "лимбическая система ". (Хотя Бернштейн был на 20 лет раньше и много детальнее и точнее).

Теория ошибочна

У Маклина много очень интересных догадок, но в целом его построение очень примитивно и его безусловно надо обновлять.

- Мозг рептилий и птиц не состоит из одних лишь базальных ядер и даже не доминируется ими.

- Эмоции - точнее, аффекты - не изобретение млекопитающих, и сидят в мезенцефальных и стволовых структурах (но и в коре тоже)

- Лимбическая система - легитимный отдел, но состоит из гораздо более тонкой организации, чем писал Маклин.

- В частности, все известные роли гиппокампа никак не связаны с лимбической системой

- Млекопитающие вообще говоря не от рептилий произошли

Но инерция - тяжелая штука.

Теория триединого мозга

Если зажать большой палец остальными четырьмя, у вас получится «подручная» модель мозга . Лицо в этом случае будет со стороны костяшек, а затылок — на тыльной стороне ладони. Запястье выполняет функцию спинного мозга, проходящего внутри позвоночника; поверх него располагается головной мозг. Если разжать все пальцы, то внутренний ствол головного мозга будет прямо на ладони. Загнув большой палец обратно, вы увидите примерное расположение лимбической доли (в идеале для симметричности модели у нас должно быть два больших пальца, слева и справа). Теперь сожмите четыре пальца в кулак, и у вас появится кора.

Эти три участка — ствол, лимбическая доля и кора — составляют так называемый триединый мозг, уровни которого последовательно развивались в ходе эволюции. Интеграция мозговой деятельности по меньшей мере подразумевает объединение активности этих трёх участков. Поскольку они расположены один над другим, это называют вертикальной интеграцией. Мозг поделён на левое и правое полушария, поэтому нейронная интеграция требует объединения их функций. Это можно считать горизонтальной, или двусторонней, интеграцией.

Сотни миллионов лет назад ствол представлял из себя то, что некоторые называют мозгом рептилии. Ствол получает сигналы от тела и отправляет их обратно, тем самым регулируя базовые процессы жизнедеятельности, например работу сердца и лёгких. Он также обусловливает запас энергии участков мозга, расположенных выше, — лимбической доли и коры головного мозга. Ствол напрямую контролирует состояние возбуждения, определяя, например, голодны мы или сыты, испытываем сексуальное желание или удовлетворение, спим или бодрствуем.

На схеме головного мозга в боковой плоскости показаны основные участки мозга: ствол, лимбические структуры (с миндалевидным телом и гиппокампом), кора (с медиальным префронтальным участком). Не видна вентромедиальная префронтальная кора.

Нейронные кластеры в стволе также включаются в работу, когда определённые внешние условия требуют быстрого распределения энергии в теле и головном мозге. Так называемый набор реакций «бей — беги — замри» отвечает за выживание в опасных ситуациях. Работающий параллельно с оценивающими процессами лимбического и распложенных выше участков мозга, ствол оценивает, как нам ответить на опасность: мобилизовать энергию для борьбы или бегства или беспомощно замереть и капитулировать. Однако независимо от выбранной реакции включённый режим выживания затрудняет, если не полностью блокирует, способность быть открытыми и восприимчивыми к другим. Поэтому для для избавления от ментальных ловушек, в которых мы иногда застреваем, нужно снижать скорость реакции.

Ствол составляет основу так называемых мотивационных систем, помогающих нам удовлетворять базовые потребности в еде, продолжении рода, безопасности и наличии убежища. Когда у вас возникает сильная потребность в определённом поведении, весьма вероятно, что это ствол мозга вместе с лимбической долей побуждает вас к действию.

2. Лимбические структуры

Лимбическая доля расположена глубоко внутри мозга, примерно там, где на нашей «подручной» модели находится большой палец. Она сформировалась около двухсот миллионов лет назад одновременно с появлением первых млекопитающих. «Мозг древних млекопитающих» (старая кора) работает в тесном контакте со стволом и всем нашим телом, формируя не только основные желания, но и эмоции. Мы испытываем определённое значимое чувство в какой-то момент, потому что наши лимбические структуры оценивают текущую ситуацию. «Это хорошо или плохо?» — вот основной вопрос, на который отвечает лимбическая доля. Мы тянемся к хорошему и держимся подальше от плохого. Таким образом, лимбические структуры помогают нам создавать «эмоции», провоцирующие движение, мотивирующие нас действовать в соответствии с тем смыслом, который мы приписываем происходящему в конкретное время.

Лимбическая доля играет ключевую роль в наших эмоциональных привязанностях и в том, как мы выстраиваем отношения с людьми. Если вы когда-нибудь держали дома рыбок, лягушек или ящериц, то знаете, что, в отличие от млекопитающих, они не испытывают привязанности к своим хозяевам и друг к другу. Между тем у крыс, кошек и собак присутствует характерная для млекопитающих лимбическая система. Эмоциональная привязанность — это то, что характеризует их и нас с вами. Мы буквально созданы, чтобы вступать в контакт друг с другом — благодаря нашим предкам, млекопитающим.

Лимбическая система выполняет важную регулирующую функцию посредством гипоталамуса — главного эндокринного центра управления. Через гипофиз гипоталамус отправляет и получает гормоны, оказывая особое влияние на половые органы, щитовидную и надпочечную железы. Например, во время стресса выделяется гормон, стимулирующий надпочечные железы на выработку кортизола, который мобилизует энергию и приводит метаболизм в состояние повышенной боевой готовности, чтобы справиться с ситуацией. Такой реакцией легко управлять при кратковременном стрессе, но она превращается в проблему в долгосрочной перспективе. Когда мы сталкиваемся с вопросом, который не в состоянии адекватно разрешить, уровень кортизола становится хронически повышенным. В частности, травматичный опыт может привести к повышенной чувствительности лимбических структур, и в результате даже мелкий стресс будет провоцировать повышение уровня кортизола, ещё больше усложняя повседневную жизнь перенёсшего психологическую травму человека. Высокий уровень кортизола токсичен для развивающегося мозга и нарушает нормальный процесс роста и функционирования нервной ткани. Излишне реактивную лимбическую систему необходимо смягчать, чтобы уравновесить эмоциональный фон и ослабить вредное воздействие хронического стресса.

Лимбическая доля также способствует формированию различных типов памяти: запоминания фактов, конкретного опыта и эмоций, делающих его более красочным. По обе стороны от центральной части гипоталамуса и гипофиза расположены два особенных кластера нейронов: миндалевидное тело и гиппокамп. Миндалевидное тело играет важную роль в реакции страха. (Хотя некоторые авторы приписывают все эмоции миндалевидному телу, согласно самым последним исследованиям, наше общее состояние определяется лимбической системой, корой, а также стволом головного мозга и всем организмом.)

Миндалевидное тело провоцирует мгновенную реакцию в целях выживания. Эмоциональное состояние может побудить нас к действию неосознанно и тем самым спасти нам жизнь или же спровоцировать на поступки, о которых позднее мы сильно пожалеем. Чтобы начать осмысливать собственные чувства — специально уделять им внимание и понимать их, — нам нужно объединить эти эмоциональные состояния, формируемые в подкорковых структурах, с корой нашего мозга.

Наконец мы добрались до гиппокампа — кластера нейронов , напоминающего по форме морского конька и функционирующего как «сборщик мозаики». Он соединяет удалённые друг от друга участки мозга: от перцептивных систем к хранилищу фактов и языковым центрам. Интеграция импульсов превращает наши ежесекундные впечатления в воспоминания.

Гиппокамп постепенно развивается в раннем детстве, и в нём на протяжении всей жизни формируются новые связи и нейроны. По мере того как мы взрослеем, гиппокамп вплетает базовые формы эмоциональной и перцептивной памяти в фактические и автобиографические воспоминания, что позволяет нам, например, поведать кому-то о каком-то происшествии. Однако эта способность рассказывать истории, присущая только людям, также зависит от развития самой верхней части мозга — коры.

Внешним слоем головного мозга является кора, примерно как у дерева. Её иногда называют неокортексом, или новой корой, поскольку она начала стремительно развиваться с появлением приматов, в частности людей. Кора генерирует менее простые паттерны импульсов, представляющие трёхмерный мир за пределами функций организма и реакций выживания, за которые отвечают расположенные глубже подкорковые участки. Более сложная фронтальная часть коры позволяет нам иметь идеи и концепции и создавать «майндсайт-карты», благодаря которым мы заглядываем в собственный внутренний мир. Так, например, в лобной области коры возникают паттерны импульсов, представляющие её собственные репрезентации. Другими словами, она даёт нам возможность думать о мыслительном процессе. Хорошая новость состоит в том, что за счёт этого люди могут разнообразить свой процесс мышления: воображать, по-новому комбинировать факты и опыт, творить. Однако есть и оборотная сторона медали: иногда эти способности заставляют нас думать слишком много. Насколько известно, никакой другой биологический вид не способен представлять свои собственные нейронные репрезентации. Возможно, это одна из причин, по которой мы иногда называем себя невротиками.

Кора покрыта извилистыми бороздами, которые учёные разделили на участки — доли. На нашей «подручной» модели задний участок коры проходит от второй костяшки (если считать от кончиков пальцев) до тыльной стороны ладони и включает затылочную, теменную и височную доли. Задняя часть коры — это своеобразный «картограф» нашего физического опыта, формирующий восприятие внешнего мира при помощи пяти органов чувств и отслеживающий расположение и перемещение нашего тела в пространстве через восприятие осязания и движения. Если вы научились пользоваться каким-то предметом — молотком, бейсбольной битой или автомобилем, — возможно, вы помните тот волшебный момент, когда вас покинула первоначальная неловкость. Перцептивные функции задней части коры на удивление адаптивны: они внедрили этот объект в вашу телесную «карту», чтобы он ощущался мозгом как продолжение вашего тела. За счёт этого мы можем быстро ездить по скоростным дорогам, парковаться на узкой улице и использовать скальпель с большой точностью.

Если снова взглянуть на нашу «подручную» модель мозга, то передняя часть коры, или лобная доля, простирается от кончиков пальцев до второй костяшки. Эта область эволюционировала в эпоху приматов и наиболее развита у людей. Двигаясь от затылка к лобной доле, мы впервые встречаемся с «двигательной полосой», контролирующей произвольно сокращающиеся мышцы. Мышцы ног, рук, кистей, пальцев и лица управляются отдельными группами нейронов. Мышцы соединяются со спинным мозгом, где они пересекаются и меняют своё положение, поэтому мышцы на правой стороне тела активируются левой двигательной зоной мозга. (Такое же пересечение действует для осязания: за него отвечает участок ближе к затылочной части, в зоне теменной доли, которая называется соматосенсорной полосой.) Вернувшись обратно к лобной доле и продвинувшись чуть вперёд, мы увидим область, называемую премоторной полосой. Она соединена с физическим миром и позволяет нам взаимодействовать с окружающей средой: мы планируем наши движения.

Итак, ствол головного мозга отвечает за функции тела и выживание, лимбическая система — за эмоции и оценку, задняя часть коры — за перцептивные процессы, а задняя часть лобной доли — за двигательную активность.

Переместимся по нашей модели к области от первых костяшек до кончиков пальцев. Здесь, прямо за лобной костью, расположена префронтальная кора, хорошо развитая только у людей. Мы перемещаемся за пределы восприятия окружающего мира и движения тела в другую область реальности, конструируемую нейронами.

Мы переходим к более абстрактным и символическим формам информационного потока, которые отличают нас как биологический вид. В этой префронтальной области создаются репрезентации таких понятий, как время, самоощущение и моральные суждения. Здесь же мы составляем наши «майндсайт-карты».

Взгляните ещё раз на модель мозга. Два крайних пальца представляют собой боковой участок префронтальной коры, участвующей в формировании осознаваемого человеком фокуса внимания. Располагая что-то у себя «перед глазами», вы связываете активность в этой области с активностью в других зонах мозга, например с постоянным визуальным восприятием затылочной доли. (Когда мы воспроизводим изображение по памяти, у нас активируется похожий участок затылочной доли.)

На третьем рисунке видно расположение участков медиальной префронтальной коры, куда входят срединный и вентральный участки префронтальной коры, орбитофронтальная кора и передняя поясная кора обоих полушарий. Мозолистое тело соединяет два полушария.

Теперь давайте рассмотрим медиальную префронтальную кору, представленную на нашей модели ногтем среднего пальца. Этот участок выполняет важные регуляторные функции — от контроля процессов жизнедеятельности до вынесения моральных суждений.

Почему же медиальная префронтальная кора так важна для выполнения этих необходимых для здоровой жизни задач? Если разжать пальцы и снова сжать их, мы увидим анатомическую уникальность этого участка: он соединяет всё. Обратите внимание, как средний палец лежит на верхней части лимбической системы (большой палец), касается ствола (ладонь) и напрямую соединяется с корой (пальцы). Так, медиальная префронтальная кора в буквальном смысле находится на расстоянии одного синапса от нейронов коры, лимбической доли и ствола. У неё даже имеются функциональные пути, соединяющие её с социальным миром.

Медиальная префронтальная кора создаёт связи между следующими отдалёнными друг от друга и разрозненными участками мозга: корой, лимбическими системами, стволом внутри черепа, а также внутренней нервной системой нашего тела. Она также связывает сигналы из всех этих областей с сигналами, которые мы отправляем в наш социальный мир и получаем оттуда. Поскольку префронтальная кора помогает координировать и уравновешивать паттерны импульсов из всех этих участков, она выполняет важнейшую интегративную функцию.

Использованные материалы:

Дэниел Сигел «Майндсайт. Новая наука личной трансформации»