Дабы более подробно ориентироваться в том кто ведет службу в церкви или кто выступает по телевидению от Российской Православной Церкви необходимо точно знать какие чины есть в Церкви и Монастыре, а также их иерархию. Рекомендуем ознакомиться,

В православном мире Церковные чины делятся на чины белого духовенства (Чины Церкви) и на чины черного духовенства (Монастырские чины).

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ ИЛИ БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – АЛТАРНИК

В мирском понимании в последнее время Церковный чин Алтарник стал исчезать, а вместо него все больше упоминается чин Пономарь или Послушник. В задачи Алтарника входят обязанности выполнять указания настоятеля храма, как правило, к таким обязанностям относится поддержание свечного огня в храме, возжжение лампад и других световых приборов в алтаре и иконостасе, также они помогают священникам облачаться в одежду, приносят в храм просфоры, ладан и выполняют другую черновую работу. Алтарника можно узнать по тому признаку, что стихарь он носит поверх мирской одежды. Рекомендуем ознакомитья,

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ЧТЕЦ

Это самый низший чин церкви и чтец не входит в степень священства. В обязанности чтеца входит чтение священных текстов и молитв во время богослужения. В случае продвижения в чине, чтец посвящается в иподиакона.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ИПОДИАКОН

Является нечто промежуточным чином между мирянинами и священнослужителям. В отличие от чтецов и алтарников иподиакону разрешается прикасаться к престолу и жертвеннику, а также входить в алтарь через царские ворота, хотя иподиакон не является священнослужителем. В обязанности этого Церковного чина входит помогать в Богослужении Архиерею. Рекомендуем ознакомиться,

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ДИАКОН

Самая низшая ступень священнослужителей, как правило в обязанности диаконов входит помогать священникам в богослужении, хотя сами они не имеют права совершать общественные богослужения и быть представителями церкви. Поскольку священник имеет возможность совершать обряды и без диакона, то количество диаконов в настоящее время сокращается, так как в них исчезает нужность.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ПРОТОДИАКОН ИЛИ ПРОТОДЪЯКОН

Данный чин указывает на главного диакона в кафедральных соборах, как правило, такой чин присваивается диакону после как минимум 15 летнего служения и является особой наградой за службу.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ИЕРЕЙ

В настоящее время данный чин носят священники, и знаменуется как младший титул священника. Иереи, получая власть от епископов, имеют право проводить церковные обряды, учить людей православной вере и совершать иные таинства, но при этом иереям запрещено проводить Рукоположение в священники.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ПРОТОИРЕЙ

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ПРОТОПРЕСВИТЕР

Самый высший Церковный чин в белом духовенстве, не является как бы отдельным чином и присваивается лишь как награда за самые заслуженные дела перед православной верой и назначается только Патриархом Московского и Всея Руси.

МОНАШЕСКИЕ ЧИНЫ ИЛИ ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ИЕРОДИАКОН: Является монахом в сане дьякона.ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – АРХИДИАКОН: Является старшим иеродиаконом.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ИЕРОМОНАХ: Является монашеским священником с правом совершать православные таинства.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ИГУМЕН: Является настоятелем православного монастыря.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – АРХИМАДРИД: Высшая степень в монашеских чинах, но занимающая ступень ниже, чем епископ.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ЕПИСКОП: Данный чин является надзирающим и имеет третью степень священства и возможен, называться еще архиерей.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – МЕТРОПОЛИТ: Самый высший титул епископа в церкви.

ЦЕРКОВНЫЕ ЧИНЫ – ПАТРИАРХ: Самый старший чин православной Церкви.

|

ПОДЕЛИТЬСЯ:

|

| |

|

Священник в православной церкви ‑ не просто «батюшка». Непосвященный человек догадывается, что степеней священства в церкви много: не зря же один православный священник носит серебряный крест, другой ‑ золотой, а третий ‑ еще и украшенный красивыми камешками. Кроме того, даже человек, не особо углубляющийся в русскую церковную иерархию, из художественной литературы знает, что духовенство бывает черное (монашествующее), и белое (женатое). Но, сталкиваясь с такими православными , как архимандрит, иерей, протодиакон, подавляющее большинство людей не понимает, о чем вообще идет речь, и чем перечисленные священнослужители отличаются друг от друга. Поэтому я предлагаю короткий обзор санов православных священнослужителей, который поможет Вам разобраться в большом количестве духовных званий.

Священник в православной церкви — черное духовенство

Начнем с черного духовенства, поскольку званий у монашествующих православных священников намного больше, чем у тех, кто выбрал семейную жизнь.

- Патриарх ‑ глава православной церкви, самый высший церковный сан. Патриарха избирают на поместном соборе. Отличительной чертой его облачения является белый головной убор (куколь), увенчанный крестом, и панагия (украшенный драгоценными камнями образ Богородицы).

- Митрополит ‑ глава крупной православной церковной области (митрополии), в которую входит несколько епархий. В настоящее время ‑ это почетный (как правило, наградной) сан, следующий сразу за архиепископом. Митрополит носит белый клобук и панагию.

- Архиепископ ‑ православный священнослужитель, в управлении которого находилось несколько епархий. В настоящее время является наградным. Архиепископа можно отличить по черному клобуку, украшенному крестиком, и панагии.

- Епископ ‑ глава православной епархии. От архиепископа отличается тем, что на его клобуке нет крестика. Всех патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов можно назвать одним словом ‑ архиереи. Все они могут рукополагать в православные священники и диаконы, освящать , и выполнять все остальные таинства православной церкви. Рукоположение в епископы, согласно церковному правилу, всегда производится несколькими епископами (собором).

- Архимандрит ‑ православный священник в высшем монашеском чине, предшествующем архиерейскому. Раньше этот сан присваивали настоятелям крупных монастырей, теперь он часто носит наградной характер, и в одном монастыре может быть несколько архимандритов.

- Игумен ‑ монах в сане православного священника. Раньше это звание считалось довольно высоким, и его имели только настоятели монастырей. Сегодня это уже не принципиально.

- Иеромонах ‑ низший чин монашествующего священника в православной церкви. Архимандриты, игумены и иеромонахи носят черные облачения (подрясник, рясу, мантию, черный клобук без крестика) и наперсный (нагрудный) крест. Они могут совершать церковные таинства, кроме рукоположения в священный сан.

- Архидиакон ‑ старший диакон в православном монастыре.

- Иеродиакон ‑ младший диакон. Архи- и иеродиаконы внешне отличаются от монашествующих священников тем, что не носят наперсного креста. Отличаются и их облачения во время богослужения. Они не могут выполнять никаких церковных таинств, в их функции входит сослужение священнику во время службы: провозглашение молитвенных прошений, вынос Евангелия, чтение Апостола, подготовка священных сосудов и т.д.

- Диаконы, ‑ как монашествующие, так и относящиеся к белому духовенству, ‑ относятся к низшей ступени священства, православные священники ‑ к средней, а архиерей ‑ к высшей.

Православный священнослужитель — белое духовенство

- Протоиерей ‑ старший православный священник в храме, как правило, ‑ настоятель, но сегодня в одном приходе, особенно крупном, может быть несколько протоиереев.

- Иерей ‑ младший православный священник. Белые иереи, как и монашествующие священники, выполняют все таинства, кроме рукоположения. Протоиереи и иереи не носят мантию (это часть монашеского облачения) и клобук, их головным убором является камилавка.

- Протодиакон, диакон ‑ соответственно старший и младший диаконы среди белого духовенства. Их функции полностью соответствуют функциям монашествующих диаконов. Белое духовенство не рукополагается в православные архиереи лишь при условии принятия монашеского сана (такое часто бывает по взаимному согласию в преклонном возрасте или в случае вдовства, если у священника нет детей или они уже взрослые.

всё о санах священников, саны русской православной церкви и их облачения

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями , т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами , так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами. В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

Митрополиты

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием , т. е. наместником. Экзарх — титул главы отдельного церковного округа. В настоящее время существует только один экзарх — митрополит Минский и Заславльский, управляющий Белорусским экзархатом.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры , составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется егоприходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея

, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - званиепротопресвитера.

Если священник является в то же время монахом (черное священство), то он называется иеромонахом

, т. е. священномонахом.

В монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому образу:

Трудник / трудница

— проживает и работает в монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь.

Послушник / послушница

— прошедший в монастыре послушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника.

Рясофорный послушник / рясофорная послушница

— послушник, которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки). Рясофорный или иноческий постриг (инок / инокиня) — символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки.

Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / монахиня

) — даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются монашеские одежды: власяница, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник.

Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схимонахиня

) — даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды:аналав и куколь вместо клобука.

Монах

Схимонах

Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита . Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы .

Игумен Роман (Загребнев)

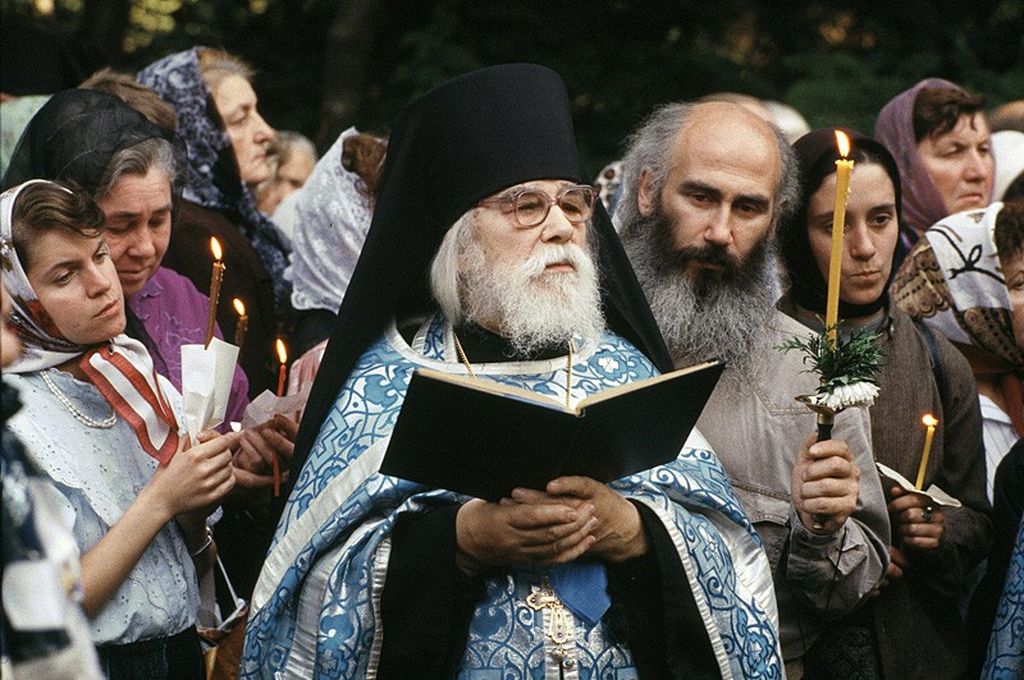

Архимандрит Иоанн (Крастьянкин)

Диаконы (Дьяконы) составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона

, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом

, а старший иеродиакон - архидиаконом

.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числуцерковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословенно.

Псаломщики

имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Псаломщик

Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Пономарь

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Иподиаконы

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами. Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь

есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка

.

Камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест

Повседневная одежда священнослужителей Православной Церкви, рясы и подрясники, как правило, изготавливаются из ткани черного цвета , который выражает смирение и непритязательность христианина, пренебрежение внешней красотой, внимание к внутреннему миру.

Во время богослужений поверх повседневной одежды надеваются церковные облачения, которые бывают различных цветов.

Облачения белого цвета используются при совершении богослужений в праздники, посвященные Господу Иисусу Христу (за исключением Вербного Воскресения и Троицы), ангелам, апостолам и пророкам. Белый цвет этих облачений символизирует святость, пронизанность нетварными Божественными Энергиями, принадлежность горнему миру. При этом белый цвет является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете Божественной славы. В белых облачениях совершается литургия Великой Субботы и Пасхальная утреня. В этом случае белый цвет символизирует славу Воскресшего Спасителя. В белых облачениях принято совершать погребение и все заупокойные службы. В данном случае этим цветом выражается надежда на упокоение усопшего в Царстве Небесном.

Облачения красного цвета используются во время литургии Светлого Христова Воскресения и на всех богослужениях сорокадневного пасхального периода.Красный цвет в данном случае - символ всепобеждающей Божественной Любви. Кроме того, красные облачения используются в праздники, посвященные памяти мучеников и в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя. В этом случае красный цвет облачений - это воспоминание о крови, пролитой мучениками за христианскую веру.

Облачения голубого цвета

, символизирующего девственность, применяются исключительно на богослужения Богородичных праздников. Голубой цвет - это цвет Неба, с которого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой цвет - это символ Духа Святого. Это символ чистоты.

Вот почему голубой (синий) цвет используется в церковном богослужении в дни праздников, связанных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь называет сосудом Духа Святого. Дух Святой сошёл на неё и Она стала Матерью Спасителя. Пресвятая Богородица с детства отличалась особой чистотой души. Поэтому Богородичным цветом и стал голубой (синий) цвет.Мы видим священнослужителей в голубых (синих) облачениях в праздники:

Рождества Божией Матери

В день Её Введения во храм

В день Сретения Господня

В день Её Успения

В дни прославления икон Божией Матери

Облачения золотого (желтого) цвета

используются на службах, посвященных памяти святителей. Золотой цвет - символ Церкви, Торжества Православия, которое утверждалось трудами святых епископов. В этих же облачениях совершаются воскресные службы. Иногда в золотых облачениях совершаются богослужения в дни памяти апостолов, создававших первые церковные общины проповедью Евангелия. Не случайно поэтому жёлтый цвет богослужебных облачений является наиболее часто используемым. Именно в жёлтые одеяния облачаются священники в воскресные дни (когда прославляется Христос, его победа над силами ада).

Кроме того, облачения желтого цвета полагаются и в дни памяти апостолов, пророков, святителей - то есть тех святых, которые своим служением в Церкви напоминали Христа Спасителя: просвещали людей, призывали к покаянию, раскрывали Божественные истины, совершали таинства, будучи священниками.

Облачения зеленого цвета

используются на богослужениях Вербного Воскресения и Троицы. В первом случае зеленый цвет связан с воспоминанием о пальмовых ветвях, символе царственного достоинства, которыми жителями Иерусалима встречали Иисуса Христа. Во втором случае зеленый цвет - символ обновления земли, очищенный благодатью ипостасно явившегося и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа. По этой же причине зеленые облачения надеваются на богослужениях, посвященных памяти преподобных, святых подвижников-монахов, которые были боле, чем другие люди, преображены благодатью Святого Духа. Облачения зелёного цвета используются в дни памяти преподобных - то есть святых, ведущих подвижнический, монашеский образ жизни, уделивших особое внимание подвигам духовным. Среди них - и преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и преподобный Серафим Саровский и многие-многие другие.

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, которую вели эти святые, изменила их человеческую природу - она стала иной, она обновилась - её освятила Божественная благодать. В своей жизни они соединились со Христом (Которого символизирует жёлтый цвет) и со Святым Духом (Которого символизирует второй цвет - голубой).

Облачения фиолетового или багряного (темно бордового)

цвета надеваются на праздники, посвященные Честному и Животворящему Кресту. Они же используются на воскресных службах Великого поста. Этот цвет является символом крестных страданий Спасителя и связан с воспоминаниями о багрянице, в которую облачили Христа, смеявшиеся над ним римские воины (Мф.27, 28). В дни воспоминания крестных страданий Спасителя и Его крестной смерти (воскресные дни Великого поста, Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, в дни поклонения Кресту Христову (День Воздвижения Креста Господня и др.)

Оттенки красного цвета в фиолетовом напоминают нам о крестных страданиях Христа.Оттенок же синего цвета (цвета Духа Святого) означает, что Христос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, с Духом Божиим, Он - одна из ипостасей Пресвятой Троицы. Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. Это соответствует седьмому дню сотворения мира. Господь творил мир шесть дней, седьмой же день стал днём покоя. После крестных страданий закончился земной путь Спасителя, Христос победил смерть, победил силы ада и упокоился от дел земных.

Белое духовенство – это женатое духовенство. Черное – это монахи в священническом сане. Существует три иерархических ступени священства и в каждой из них своя иерархия: дьякон, священник, епископ. Дьяконом и священником может быть как женатый священник, так и монах. Епископ же может стать только монах.

Таинство Священства совершается, только когда кандидат возводится на очередную из трех ступеней. Что же касается иерархии званий внутри этих ступеней, то они в древности были связаны с особыми церковными послушаниями, а сейчас – с административной властью, особыми заслугами или просто сроком служения Церкви.

I. Епископы (архиереи) – высший священный чин

Епископ – надзирающий архиерей

Архиепископ – наиболее заслуженный епископ

Митрополит – епископ, руководитель митрополии

Викарий – помощник другого епископа или его наместник

Патриарх – главный епископ в Поместной Церкви

II. Иереи – второй священный чин

У слова “священник” существует несколько греческих синонимов:

Для белого священства:

1) Иерей (священник; от греч. hieros – священный) / Пресвитер (от греч. presbyteros, буквально – старейшина).

2) Протоиерей (первый священник) / Протопресвитер (первый старейшина).

Для черного священства:

1) Иеромонах – монах в сане священника.

2) Архимандрит – (от греч. аrсhоn – глава, старший и mаndrа – овчарня; буквально – старший над овчарней), то есть старший над монастырем. Словом “мандра” в Греции называли монастыри. В древности только настоятель одного из крупнейших монастырей (в современной Константинопольской и Элладской Церкви эта практика сохраняется, однако архимандритом может быть и сотрудник Патриархии, и помощник епископа). В современной практике Русской Церкви звание может быть дано настоятелю любого монастыря и даже просто игуменам за особые заслуги и по истечении определенного срока служения Церкви.

! Игумен – (от греч. hеgumеnоs, буквально – идущий впереди, вождь, полководец), в настоящее время настоятель монастыря (им может быть и иеромонах, и архимандрит и епископ). До 2011 года в Русской Православной Церкви – заслуженный иеромонах. При оставлении должности настоятеля звание игумена сохраняется. Также это звание остается у получивших его ка награду до 2011 года и не являющихся настоятелями монастырей.

III. Дьякон – низший священный чин

Для белого священства:

- дьякон

- протодьякон

Для черного священства:

- иеродьякон

- архидиакон

Особняком стоят слова поп и протопоп. На Руси эти слова не имели никакого отрицательного смысла. Видимо, происходят они от греческого “паппас”, что означает “папочка”, “батюшка”. В русский язык это слово (ввиду его распространенности у западных славян) пришло, вероятно, из древневерхненемецкого: pfaffo – священник. Во всех древнерусских богослужебных и других книгах название “поп” постоянно встречается как синоним слов “священник”, “иерей” и “пресвитер”. Протопоп – то же, что протопресвитер или протоиерей.

Обращение к священнослужителям:

Что касается обращений к священникам, то они существуют официальные и неофициальные. Неофициально священников и диаконов обычно называют отцами: “отец Георгий”, “отец Николай” и т. д. Или просто “батюшка”. В официальных случаях диакона называют – “Ваше Благоговение”, пресвитера – “Ваше Преподобие”, протопресвитера – “Ваше Высокопреподобие”. Обращаясь к епископу, говорят “Владыка” (Владыка Георгий, Владыка Николай). В Русской Православной Церкви при официальном обращении к епископу, его называют “Ваше Преосвященство”, архиепископа и митрополита “Ваше Высокопреосвященство”. К Патриарху всегда обращаются: “Ваше Святейшество”. Все эти обращения относятся не к личности человека, а к его служению.

(впервые употребившему данный термин), продолжением небесной иерархии: трехстепенной священный строй, представители которого через богослужение сообщают божественную благодать церковному народу. В настоящее время иерархия – разделенное на три степени («чина») «сословие» священнослужителей (духовенства) и в широком смысле соответствует понятию клира.

Структура современной иерархической лестницы Русской Православной Церкви для большей наглядности может быть представлена следующей таблицей:

|

Иерархические степени |

Белое духовенство (женатое или в целибате) |

Черное духовенство (монашествующее) |

|

Епископат (архиерейство) |

патриарх митрополит архиепископ епископ |

|

|

Пресвитерство (иерейство) |

протопресвитер протоиерей иерей (пресвитер, священник) |

архимандрит игумен иеромонах |

|

Дьяконат |

протодьякон дьякон |

архидьякон иеродьякон |

Низшие клирики (причетники) пребывают вне данной трехстепенной структуры: иподиаконы, чтецы, певцы, алтарники, пономари, церковные сторожа и другие.

Православные, католики, а также представители древних восточных («дохалкидонских») Церквей (Армянская, Коптская, Эфиопская и др.) основывают свою иерархию на понятии «апостольского преемства». Последнее понимается в качестве ретроспективной непрерывной (!) последовательности длинной цепи епископских хиротоний, восходящей к самим апостолам, рукоположившим первых епископов в качестве своих полновластных преемников. Таким образом, «апостольское преемство» – это конкретное («материальное») преемство епископского рукоположения. Поэтому носителями и хранителями внутренней «апостольской благодати» и внешней иерархической власти в Церкви являются епископы (архиереи). Протестантские исповедания и секты, а также наши старообрядцы-беспоповцы, исходя из данного критерия, не имеют иерархии, т. к. представители их «духовенства» (руководители общин и богослужебных собраний) лишь избираются (назначаются) для церковно-административного служения, но не обладают внутренним благодатным даром, сообщаемым в таинстве священства и единственно дающим право на совершение таинств. (Особый вопрос – о законности англиканской иерархии, давно дискутируемый богословами.)

Представители каждой их трех степеней священства различаются между собой «по благодати», дарованной им при возведении (хиротонии) в конкретную степень, или «внеличностной святостью», которая не связана с субъективными качествами священнослужителя. Архиерей, как преемник апостолов, обладает полнотой богослужебных и административных полномочий внутри своей епархии. (Глава поместной Православной Церкви, автономной или автокефальной, – архиепископ, митрополит или патриарх, – только «первый среди равных» внутри епископата своей Церкви). Он имеет право совершать все таинства, в том числе последовательно возводить в священные степени (рукополагать) представителей своего причта и клира. Только хиротония во епископа совершается «собором» или минимум двумя другими епископами по определению главы Церкви и состоящего при нем синода. Представитель второй степени священства (священник) имеет право совершать все таинства, кроме любой хиротонии или хиротесии (даже во чтеца). Его полная зависимость от архиерея, бывшего в Древней Церкви преимущественным совершителем всех таинств, выражается также и в том, что таинство миропомазания он совершает при наличии у него ранее освященного патриархом мира (заменяющего собой возложение рук епископа на главу человека), а евхаристию – только при наличии полученного им от правящего архиерея антиминса. Представитель низшей степени иерархии, дьякон, – только сослужитель и помощник епископа или священника, не имеющий права совершать ни одно таинство и богослужение по «священническому чину». В случае крайней необходимости он может лишь крестить по «мирскому чину»; а свое келейное (домашнее) молитвенное правило и богослужения суточного цикла (Часы) совершает по Часослову или «мирскому» Молитвеннику, без иерейских возгласов и молитв.

Все представители внутри одной иерархической степени равны друг другу «по благодати», дающей им право на строго определенный круг богослужебных полномочий и действий (в этом аспекте только что рукоположенный деревенский священник ничем не отличается от заслуженного протопресвитера – настоятеля главного приходского храма Русской Церкви). Различие – только по административному старшинству и чести. Это подчеркивается церемонией последовательного возведения в чины одной степени священства (дьякона – в протодьякона, иеромонаха – в игумена и т. д.). Она происходит на Литургии во время входа с Евангелием вне алтаря, на середине храма, как при награждении каким-либо элементом облачения (набедренником, палицей, митрой), что символизирует сохранение человеком данного ему при рукоположении уровня «внеличностной святости». В то же время возведение (хиротония) в каждую из трех степеней священства имеет место только внутри алтаря, что означает переход рукополагаемого на качественно новый онтологический уровень богослужебного бытия.

История развития иерархии в древнейший период христианства до конца не выяснена, бесспорно лишь твердое становление современных трех степеней священства к III в. с одновременным исчезновением первохристианских архаических степеней (пророков, дидаскалов – «харизматических учителей», и др.). Гораздо дольше происходило формирование современного порядка «чинов» (рангов, или градаций) внутри каждой из трех степеней иерархии. Смысл их изначальных названий, отражающий конкретную деятельность, при этом существенно менялся. Так, игумен (греч. эгу?менос – букв. правящий ,предводительствующий , – одного корня с «иге?мон» и «гегемон»!), первоначально – руководитель монашеской общины или монастыря, чья власть основывается на личном авторитете, духовно опытный человек, но такой же монах, как остальная «братия», не имеющий никакой священной степени. В настоящее время термин «игумен» указывает только на представителя второго ранга второй степени священства. При этом он может быть настоятелем монастыря, приходского храма (или рядовым священником этого храма), но также просто штатным сотрудником духовного учебного заведения либо хозяйственного (или иного) отдела Московской патриархии, чьи должностные обязанности не имеют прямого отношения к его священному сану. Поэтому в данном случае возведение в очередной сан (ранг) – просто повышение в звании, должностная награда «за выслугу лет», к юбилею или по иному поводу (аналогично присвоению очередной воинской степени не за участие в военных походах или маневрах).

3) В научном и общеречевом употреблении слово «иерархия» означает:

а) расположение частей или элементов целого (какой-либо конструкции или логически законченной структуры) в убывающем порядке – от высшего к низшему (либо наоборот);

б) строгое расположение служебных чинов и званий в порядке их соподчинения, – как гражданских, так и воинских («иерархическая лестница»). Последние представляют собой типологически наиболее близкую священной иерархии также трехстепенную структуру (рядовой состав – офицерство – генералитет).

Лит.: Духовенство древней вселенской Церкви от времен апостольских до IXав. М., 1905; Зом Р. Лебедев А. П. По вопросу происхождения первохристианской иерархии. Сергиев Посад, 1907; МирковичаЛ. Православна Литургика. Први општи део. Друго изданье. Београд, 1965 (наасерб. яз.); Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 1999. С. 254-271; Афанасьев Н., прот. Духа Святого. К., 2005; The Study of Liturgy: Revised edition / Ed. by C. Jones, G. Wainwright, E. Yarnold S. J., P. Bradshaw. – 2-nd ed. London – New York, 1993 (Chap. IV: Ordination. P. 339-398).

АРХИЕРЕЙ

АРХИЕРЕЙ (греч. archiereus ) – в языческих религиях – «верховный жрец» (таково букв. значение этого термина), в Риме – Pontifex maximus; в Септуагинте – высший представитель ветхозаветного священства – первосвященник (). В Новом Завете – именование Иисуса Христа (), не принадлежавшего к Ааронову священству (см. Мелхиседек). В современной православной греко-славянской традиции – родовое название всех представителей высшей степени иерархии, или «епископата» (т. е. собственно епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов). См. Епископат, Духовенство, Иерархия, Клир.

ДИАКОН

ДЬЯКОН, ДИАКОН (греч. diakonos – «слуга», «служитель») – в древнехристианских общинах – помощник возглавляющего евхаристическое собрание епископа. Первое упоминание о Д. – в посланиях ап. Павла ( и ). Близость его к представителю высшей степени священства выражалась в том, что административные полномочия Д. (собственно – архидьякона) ставили его зачастую над священником (особенно на Западе). Церковная традиция, генетически возводящая современный дьяконат к «семи мужам» книги Деяний Апостольских (6:2-6, – совсем не названных здесь Д.!), в научном отношении очень уязвима.

В настоящее время Д. – представитель низшей, первой степени церковной иерархии, «служитель слова Божия», богослужебные обязанности которого состоят преимуществено в громком чтении Св. Писания («благовествовании»), возглашении от лица молящихся ектений, каждении храма. Церковный устав предусматривает его помощь совершающему проскомидию священнику. Д. не имеет права совершать ни одно богослужение и даже самостоятельно облачаться в свои богослужебные одежды, но должен каждый раз испрашивать на это «благословение» священнослужителя. Чисто вспомогательная богослужебная функция Д. подчеркивается возведением его в данный сан на Литургии после евхаристического канона (и даже на Литургии Преждеосвященных даров, не содержащей евхаристического канона). (По желанию правящего архиерея это может происходить и в иное время.) Он лишь «служитель (слуга) при священнодействии» или «левит» (). Священник может обходиться совсем без Д. (это имеет место в основном в бедных сельских приходах). Богослужебное облачение Д.: стихарь, орарь и поручи. Внебогослужебная одежда, как и у священника, –подрясник и ряса (но без креста поверх рясы, носимого последним). Официальное обращение к Д., встречающееся в старой литературе, «Ваше благовестие» или «Ваше благогласие» (сейчас не употребляется). Обращение «Ваше преподобие» может считаться правомочным лишь по отношению к монашествующему Д. Бытовое обращение – «отец Д.» или «отец имярек», либо же просто по имени и отчеству.

Термин «Д.», без уточнения («просто» Д.), указывает на его принадлежность к белому духовенству. Представитель того же низшего ранга в черном духовенстве (монашествующий Д.) именуется «иеродьякон» (букв. «священнодьякон»). Он имеет те же облачения, что и Д. из белого духовенства; но вне богослужения носит общую всем монахам одежду. Представитель второго (и последнего) ранга дьяконата среди белого духовенства – «протодьякон» («первый Д.»), исторически – старший (в богослужебном аспекте) среди нескольких Д., служащих вместе в большом храме (соборе). Его отличает «двойной орарь» и камилавка фиолетового цвета (дается в качестве награды). Наградой в настоящее время является и сам чин протодьякона, поэтому в одном соборе может быть более одного протодьякона. Первый среди нескольких иеродьяконов (в монастыре) называется «архидьякон» («старший Д.»). Постоянно служащий с архиереем иеродьякон, также обычно возводится в сан архидьякона. Как и протодьякон, он имеет двойной орарь и камилавку (последняя – черного цвета); внебогослужебные одежды – те же, что и у иеродьякона.

В древности существовал институт дьяконисс («служительниц»), чьи обязанности состояли главным образом в уходе за больными женщинами, в подготовке женщин к крещению и в служении священникам при их крещении «для благоприличия». Св. (+403) подробно объясняет особенное положение диаконисс в связи с их участием в этом таинстве, решительно исключая их при этом из участия в Евхаристии. Но, согласно византийской традиции, дьякониссы получали особое рукоположение (аналогичное дьяконскому) и участвовали в причащении женщин; при этом они имели право входить в алтарь и брать св. чашу непосредственно с престола (!). Возрождение института дьяконисс в западном христианстве наблюдается с 19 в. В 1911 предполагалась к открытию первая община дьяконисс в Москве. Вопрос о возрождении этого института обсуждался на Поместном Соборе РПЦ 1917-18 гг., но, по обстоятельствам времени, никакого решения принято не было.

Лит.: Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. М.,1906, с. 196-207; Кирилл (Гундяев), архим. К вопросу происхождения диаконата // Богословские труды. М., 1975. Сб. 13, с. 201-207; В . Диакониссы в Православной Церкви. СПб., 1912.

ДИАКОНАТ

ДЬЯКОНАТ (ДИАКОНАТ) – низшая степень церковной православной иерархии, включающая в себя 1) дьякона и протодьякона (представителей «белого духовенства») и 2) иеродьякона и архидьякона (представителей «черного духовенства». См. Дьякон, Иерархия.

ЕПИСКОПАТ

ЕПИСКОПАТ – собирательное название высшей (третьей) степени священства православной церковной иерархии. Представители Е., именуемые также обобщенно архиереями или иерархами, в настоящее время распределены, в порядке административного старшинства, по следующим рангам.

Епископ (греч. episkopos – букв. надзиратель, блюститель) – самостоятельный и полномочный представитель «местной церкви» – возглавляемой им епархии, именуемой поэтому «епископией». Его отличительная внебогослужебная одежда – ряса. черный клобук и посох. Обращение – Ваше преосвященство. Особая разновидность – т. н. «викарный епископ» (лат. vicarius – заместитель, наместник), являющийся лишь помощником правящего архиерея большой епархии (митрополии). Он состоит в его непосредственном ведении, исполняя поручения по делам епархии, и носит титул по одному из городов на ее территории. Викарный епископ в епархии может быть один (в С.-Петербургской митрополии, с титулом «Тихвинский») или несколько (в Московской митрополии).

Архиепископ («старший епископ») – представитель второго ранга Е. Правящий епископ обычно возводится в этот сан за какие-либо заслуги либо по истечении определенного времени (в качестве награды). От епископа он отличается только наличием жемчужного крестика, нашитого на черном же клобуке (над лбом). Обращение – Ваше Высокопреосвященство.

Митрополит (от греч. meter – «мать» и polis – «город»), в христианской Римской империи – епископ митрополии («матери городов»), главного города области или провинции (диоцеза). Митрополит может быть и главой Церкви, не имеющей статуса патриархата (Русской Церковью до 1589 г. управлял митрополит с титулом сначала Киевский, а затем Московский). Сан митрополита в настоящее время даруется архиерею либо в качестве награды (после сана архиепископа), либо в случае перевода на кафедру, обладающую статусом митрополии (С.-Петербургская, Крутицкая). Отличительная особенность – белый клобук с жемчужным крестиком. Обращение – Ваше Высокопреосвященство.

Экзарх (греч. начальник, руководитель) – название церковно-иерархической степени, встречающееся с 4 в. Первоначально этот титул носили представители только самых видных митрополий (некоторые превратились позднее в патриархаты), а также чрезвычайные уполномоченные константинопольских патриархов, посылавшиеся ими в епархии с особыми поручениями. В России этот титул впервые был усвоен в 1700 г., после смерти патр. Адриана, местоблюстителю патриаршего престола . Экзархом именовался и глава Грузинской церкви (с 1811 г.) в период вхождения ее в состав Русской Православной Церкви. В 60-е – 80-е гг. 20 в. некоторые заграничные приходы Русской Церкви были объединены по территориальному признаку в экзархаты «Западноевропейский», «Среднеевропейский», «Центрально- и Южноамериканский». Управлявшие иерархи могли быть в сане ниже митрополита. Особое положение занимал митрополит Киевский, носивший титул «Патриарший Экзарх Украины». В настоящее время титул экзарха носит только митрополит Минский («Патриарший Экзарх всея Беларуси»).

Патриарх (букв. «родоначальник») – представитель высшего административного ранга Е., – глава, иначе предстоятель («стоящий впереди»), Автокефальной Церкви. Характерная отличительная особенность – белый головной убор с укрепленным над ним жемчужным крестиком. Официальный титул главы Русской Православной Церкви – «Святейший Патриарх Московский и всея Руси». Обращение – Ваше Святейшество.

Лит.: Устав об управлении Русской Православной Церкви. М., 1989; см. статью Иерархия.

ИЕРЕЙ

ИЕРЕЙ (греч. hiereus ) – в широком смысле – «приносящий жертвы» («жрец»), «священнослужитель» (от hiereuo – «приносить в жертву»). В греч. языке употребляется как для обозначения служителей языческих (мифологических) богов, так и истинного Единого Бога, – т. е. ветхозаветных и христианских священников. (В русской традиции языческие священники именуются «жрецами».) В узком смысле, в православной богослужебной терминологии, И. – это представитель низшего ранга второй степени православного священства (см. таблицу). Синонимы: священник, пресвитер, поп (устар.).

ИПОДИАКОН

ИПОДЬЯКОН, ИПОДИАКОН (от греч. hupo – «под» и diakonos – «дьякон», «служитель») – православный церковнослужитель, занимающей в иерархии низшего клира положение ниже дьякона, его помощника (что фиксирует именование), но выше чтеца. При посвящении во И. посвящаемого (чтеца) облачают поверх стихаря в крестообразно повязанный орарь, и архиерей читает молитву с возложением руки на его голову. В древности И. причислялся к клиру и уже не имел права жениться (если до возведения в этот сан был холост).

Традиционно в обязанности И. входила забота о священных сосудах и алтарных покровах, охрана алтаря, выведение из храма оглашенных во время Литургии и др. Появление иподьяконата как особого института относят к 1-й половине 3 в. и связывают с обычаем Римской церкви не превышать в одном городе число дьяконов выше семи (см. ). В настоящее время иподьяконское служение можно видеть только во время архиерейского богослужения. Иподьяконы не состоят в клире одного храма, но зачисляются в штат к определенному архиерею. Они сопровождают его во время обязательных поездок по храмам епархии, прислуживают во время богослужения – облачают его перед началом службы, подают воду для омовения рук, участвуют в специфических церемониях и действах, отсутствующих при обычном богослужении, – а также выполняют различные внехрамовые поручения. Чаще всего И. бывают студенты духовных учебных заведений, для которых это служение становится необходимой ступенью к дальнейшему восхождению по иерархической лестнице. Архиерей сам постригает своих И. в монашество, рукополагает в священный сан, подготавливая к дальнейшему самостоятельному служению. В этом прослеживается важное преемство: многие современные иерархи прошли через «иподьяконские школы» видных архиереев старшего поколения (иногда еще дореволюционной хиротонии), унаследовав их богатую литургическую культуру, систему церковно-богословских взглядов и манеру общения. См. Дьякон, Иерархия, Хиротония.

Лит.: Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. М., 1906;Вениамин (Румовский-Краснопевков В. Ф.), архиеп. Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1992. Т. 2. С. 266-269; Сочинения блаж. Симеона, архиеп. Фессалоникийского. М., 1994. С. 213-218.

КЛИР

КЛИР (греч. – «жребий», «доля, доставшаяся по жребию») – в широком значении – совокупность священнослужителей (духовенства) и церковнослужителей (иподьяконы, чтецы, певцы, пономари, алтарники). «Клирики так называются потому, что они избираются в церковные степени так же, как избран был по жребию Матфий , поставленный апостолами» (Бл. Августин). По отношению к храмовому (церковному) служению люди делятся на следующие категории.

I. В Ветхом Завете: 1) «клир» (первосвященники, священники и «левиты» (низшие служители) и 2) народ. Принцип иерархии здесь – «родоплеменной», поэтому «клириками» являются только представители «колена» (племени) Ле»вия: первосвященники – прямые представители рода Аарона; священники – представители того же рода, но не обязательно прямые; левиты – представители других родов того же колена. «Народ» – представители всех остальных колен Израилевых (а также принявшие религию Моисея не израильтяне).

II. В Новом Завете: 1) «клир» (священно– и церковнослужители) и 2) народ. Национальный критерий упраздняется. Священно– и церковнослужителями могут стать все мужчины христиане, соответствующие определенным каноническим нормам. Допускается участие женщин (вспомогательные должности: «диакониссы» в Древней Церкви, певицы, прислужницы в храме и др.), при этом к «клирикам» они не причисляются (см. Дьякон). «Народ» (миряне) – все остальные христиане. В Древней Церкви «народ», в свою очередь, подразделялся на 1) мирян и 2) монахов (при возникновении этого института). Последние отличались от «мирян» только образом жизни, занимая по отношению к клиру такое же положение (принятие священного сана считалось несовместимым с монашеским идеалом). Однако этот критерий не являлся абсолютным, и вскоре монахи стали занимать высшие церковные должности. Содержание понятия К. изменялось на протяжении веков, приобретая достаточно противоречивые значения. Так, в самом широком значении в понятие К. включается, наряду со священниками и дьяконами, и высшее духовенство (епископат, или архиерейство), – так у : клир (ordo) и миряне (plebs). Напротив, в узком значении, также зафиксированном в первые века христианства, К. – одни лишь церковнослужители ниже дьякона (наши причетники). В Древнерусской Церкви клир – совокупность алтарных и внеалтарных служителей, за исключением архиерея. Современный К. в широком смысле включает в себя как священнослужителей (рукоположенное духовенство), так и церковнослужителей, или причетников (см. Причт).

Лит.: О ветхозаветном священстве // Христ. Чтение. 1879. Ч. 2; Титов Г., свящ. Полемика по вопросу о ветхозаветном священстве и сущности священнического служения вообще. СПб., 1882; и при статье Иерархия.

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ – человек, временно исполняющий обязанности государственного или церковного деятеля высокого ранга (синонимы: наместник, экзарх, викарий). В русской церковной традиции так именуется только «М. патриаршего престола», – архиерей, управляющего Церковью после смерти одного патриарха до избрания другого. Наиболее известны в этом качестве митр. , митp. Петp (Полянский) и митр. Сеpгий (Стpагоpодский), ставший патриархом Московским и всея Руси в 1943 г.

ПАТРИАРХ

ПАТРИАРХ (ПАТРИАРХИ) (греч. patriarches – «родоначальник», «праотец») – важный термин библейско-христианской религиозной традиции, употребляющийся преимущественно в следующих значениях.

1. Библия называет П.-ми, во-первых, родоначальников всего человечества («допотопные П.-и»), во-вторых, – родоначальников народа израильского («праотцы народа Божия»). Все они жили до Моисеева закона (см. Ветхий Завет) и потому являлись исключительными хранителями истинной религии. Первые десять П., от Адама до Ноя, символическая генеалогия которых представлена книгой Бытия (5 гл.), были наделены необычайным долголетием, необходимым для сохранения вверенных им обетований на этом первом земной истории после грехопадения. Из них выделяются Енох, живший «всего» 365 лет, «потому что Бог взял его» (), и его сын Мафусал, напротив, живший долее других, 969 лет, и умерший, согласно иудейскому преданию, в год потопа (отсюда выражение «мафусалов, или мафусаилов, возраст»). Вторая категория библейских П. начинается с Авраама, родоначальника нового поколения верующих.

2. П. – представитель высшего ранга христианской церковной иерархии. Титул П. в строгом каноническом значении установлен Четвертым Вселенским (Халкидонским) собором 451 г., который присвоил его епископам пяти главных христианских центров, определив их порядок в диптихах по «старшинству чести». Первое место принадлежало римскому епископу, за ним следовали епископы константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Позднее титул П. получали и главы других Церквей, причем, константинопольский П., после разрыва с Римом (1054г.), получил первенство в православном мире.

На Руси патриаршество (как форма правления Церковью) было установлено в 1589г. (до этого Церковью управляли митрополиты с титулом сначала «киевский», а затем «московский и всея Руси»). Позднее русский патриарх был утвержден восточными патриархами пятым по старшинству (после иерусалимского). Первый период патриаршества продолжался 111 лет и фактически закончился со смертью десятого по счету патриарха Адриана (1700 г.), а юридически – в 1721 г., с упразднением самого института патриаршества и заменой его коллективным органом церковного правления – Святейшим Правительствующим Синодом. (С 1700 по 1721г. Церковью управлял митрополит рязанский Стефан Яворский с титулом «местоблюститель патриаршего престола».) Второй патриарший период, начавшийся с восстановления патриаршества в 1917 г., продолжается по настоящее время.

В настоящее время существуют следующие православные патриархаты: константинопольский (Турция), александрийский (Египет), антиохийский (Сирия), иерусалимский, московский, грузинский, сербский, румынский и болгарский.

Кроме того, титул П. имеют главы некоторых других христианских (восточных) Церквей – Армянской (П.-католикос), Маронитской, Несторианской, Эфиопской, и др. Со времени Крестовых походов на христианском востоке существуют т. н. «латинские патриархи», находящиеся в каноническом подчинении Римской Церкви. Этот же титул, виде почетного отличия, имеют и некоторые западные католические епископы (венецианский, лиссабонский).

Лит.: Ветхозаветное вероучение во времена патриархов. Спб., 1886; Роберсон Р. Восточные Христианские Церкви. СПб., 1999.

ПОНОМАРЬ

ПОНОМАРЬ (или « парамонарь «, – греч. paramonarios, – от paramone, лат. mansio – «пребывание», «нахождение «) – церковный причетник, низший служитель («дьячок»), первоначально выполнявший функцию сторожа священных мест и монастырей (вне и внутри ограды). О П. упоминается во 2-м правиле IV Вселенского собора (451 г.). В латинском переводе церковных правил – «мансионарий» (mansionarius), привратник в храме. считает его обязанностью возжжение светильников при богослужении и называет «хранителем церкви». Возможно, в древности византийский П. соответствовал западному villicus («управляющий», «распорядитель») – лицу, распоряжавшемуся при богослужении выбором и употреблением церковных вещей (наш позднейший ризничий или сакелларий). Согласно «Учительному известию» славянского Служебника (называющего П. «служителем алтаря»), его обязанности состоят в том, чтобы «…вносить в алтарь просфоры, вино, воду, фимиам и огонь, возжигать и гасить свечи, приготовлять и подавать иерею кадильницу и теплоту, часто и с благоговением убирать и очищать весь алтарь, а также полы от всякой грязи и стены и потолок от пыли и паутины» (Служебник. Часть II. М., 1977. С. 544-545). В Типиконе П. называется «параекклисиархом» или «кандиловозжигателем» (от kandela, lampas – «лампада», «светильник»). Cеверные (левые) двери иконостаса, ведущие в ту часть алтаря, где находятся указанные пономарские принадлежности и которыми преимущественно пользуются П., называются поэтому «пономарскими». В настоящее время в Православной Церкви особой должности П. не существует: в монастырях обязанности П. в основном лежат на послушниках и простых монахах (не имеющих рукоположения), а в приходской практике распределяются между чтецами, алтарниками, сторожами и уборщицами. Отсюда выражение «читать как пономарь» и именование помещения сторожа при храме – «пономарка».

ПРЕСВИТЕР

ПРЕСВИТЕР (греч. presbuteros – «старейшина», «старец») – в литургич. терминологии – представитель низшего ранга второй степени православной иерархии (см. таблицу). Синонимы: священник, иерей, поп (устар.).

ПРЕСВИТЕРСТВО

ПРЕСВИТЕРСТВО (иерейство, священство) – общее (родовое) наименование представителей второй степени православной иерархии (см. таблицу)

ПРИЧТ

ПРИЧТ, или ПРИЧЕТ ЦЕРКОВНЫЙ (слав. причьтъ – «состав», «собрание», от гл. причитати – «причислять», «присоединять») – в узком смысле – совокупность низших церковнослужителей, вне трехстепенной иерархии. В широком смысле – совокупность как священнослужителей, или клириков (см. клир), так и собственно причетников, вместе составляющих штат одного правосл. храма (церкви). К последним относятся псаломщик (чтец), пономарь, или дьячок, свещеносец, певцы. В дорев. России состав П. определялся по штатам, утверждаемым консисторией и архиереем, и зависел от размера прихода. Приходу с населением до 700 душ муж. пола полагался П. из священника и псаломщика, приходу с большим населением – П. из священника, дьякона и псаломщика. П. многолюдных и богатых приходов могли состоять из неск. священников, дьяконов и причетников. На учреждение нового П. или изменение штатов архиерей запрашивал разрешение Синода. Доходы П. складывались гл. обр. из платы за совершение треб. П. сельской церкви обеспечивались землей (не менее 33 десятины на П.), некоторые из них жили в церк. домах, значит. часть с сер. 19 в. получила казенное жалованье. По церк. уставу 1988 П. определяется в составе священника, дьякона и псаломщика. Число членов П. изменяется по просьбе прихода и в соответствии с его нуждами, но не может быть менее 2 чел. – священника и псаломщика. Глава П. – настоятель храма: священник или протоиерей.

СВЯЩЕННИК – см. Иерей, Пресвитер, Иерархия, Клир, Хиротония

ХИРОТЕСИЯ – см. Хиротония

ХИРОТОНИЯ

ХИРОТОНИЯ – внешняя форма таинства священства, собственно его кульминационный момент – действие возложения рук на возводимого в священный сан правильно избранного ставленника.

В древнегреч. языке слово cheirotonia означает подачу голосов в народном собрании через поднятие рук, т. е. выборы. В новогреч. языке (и церковном словоупотреблении) находим два близких термина: cheirotonia, хиротония – «рукоположение» и cheirothesia, хиротесия – «руковозложение». Греческий Евхологий каждое поставление (возведение в сан) – от чтеца до епископа (см. Иерархия) – называет Х. В русском Чиновнике и литургических руководствах употребляются как оставленные без перевода греч. термины, так и их слав. эквиваленты, которые при этом искусственно различаются, хотя и не до конца строго.

Поставление 1) епископа: рукоположение и Х.; 2) пресвитера (священника) и дьякона: рукоположение и Х.; 3) иподьякона: Х., посвящение и хиротесия; 4) чтеца и певца: посвящение и хиротесия. На практике говорится обычно о «хиротонии» епископа и «рукоположении» священника и дьякона, хотя оба слова имеют идентичное значение, восходя к одному греч. термину.

Т. обр., Х. сообщает благодать священства и является возведением («рукоположением») в одну из трех степеней священства; совершается она в алтаре и при этом читается молитва «Божественная благодать…». Хиротесия же не является «рукоположением» в собственном смысле, но лишь служит знаком допущения человека (причетника, – см.) к исполнению какого-либо низшего церковного служения. Поэтому она совершается на середине храма и без чтения молитвы «Божественная благодать…» Исключение из этой терминологической дифференциации допускается лишь в отношении иподьякона, что для настоящего времени является анахронизмом, напоминанием о его месте в древнецерковной иерархии.

В древних византийских рукописных Евхологиях сохранился некогда широко распространенный в православном мире чин Х. дьякониссы, аналогичный Х. дьякона (также перед св. престолом и с чтением молитвы «Божественная благодать…»). Печатные книги его уже не содержат. Евхологий Я. Гоара дает этот чин не в основном тексте, но среди вариантов рукописей, т. н. variae lectiones (Goar J. Eucologion sive Rituale Graecorum. Ed. secunda. Venetiis, 1730. P. 218-222).

Кроме этих терминов для обозначения рукоположения в принципиально различные иерархические степени – собственно священнические и низшие «причетнические», имеются также другие, указывающие на возведение в различные «чины церковные» (ранги, «должности») внутри одной степени священства. «Произведение во архидиакона, …игумена, …архимандрита»; «Последование во еже сотворити протопресвитера»; «Возведение архидиакона или протодиакона, протопресвитера или протоиерея, игумена или архимандрита».

Лит.: Ставленник. Киев, 1904; Неселовский А. Чины хиротесий и хиротоний. Каменец-Подольск, 1906; Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. М., 1995. С. 701-721; Vagaggini C . L» ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina // Orientalia Christiana Periodica. Roma, 1974. N 41; и лит. при статьях Архиерей, Иерархия, Дьякон, Священник, Священство.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНОК

ИНОК – древнерус. название монаха, иначе – чернеца. В ж. р. – инока, соврем. – инокиня (монахиня, черница).

Происхождение названия объясняется двояко. 1. И. – «одинокий» (как перевод греч. monos – «один», «одинокий»; monachos – «отшельник», «монах»). «Инок наречется, понеже един беседует к Богу день и нощь» («Пандекты» Никона Черногорца, 36). 2. Другое толкование выводит название И. из и н о г о образа жизни принявшего монашество: он «иначе должен вести жизнь свою от мирского поведения» ( , свящ. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993, с. 223).

В современном русском православном церковном обиходе «иноком» называют не монаха в собственном смысле, но рясофорного (греч. «носящего рясу») послушника, – до пострижения его в «малую схиму» (обусловленную окончательным принятием монашеских обетов и наречением нового имени). И. – как бы «новоначальный монах»; кроме рясы он получает также камилавку. И. сохраняет мирское имя и волен в любое время прекратить прохождение послушничества и вернуться к прежней жизни, что для монаха, по православным законам, уже невозможно.

Иночество (в старом значении) – монашество, черничество. Иночествовать – вести монашескую жизнь.

МИРЯНИН

МИРЯНИН – тот, кто живет в миру, светский («мирской») человек, не принадлежащий к клиру и к монашеству.

М. – представитель церковного народа, принимающий молитвенное участие в храмовом богослужении. Дома он может совершать все богослужения, приведенные в Часослове, Молитвослове или ином богослужебном сборнике, опуская священнические возгласы и молитвы, а также дьяконские ектеньи (если они содержатся в богослужебном тексте). В случае крайней необходимости (при отсутствии священнослужителя и смертельной опасности), М. может совершить таинство крещения. В первые века христианства права мирян несравнимо превосходили современные, простираясь до избрания не только настоятеля приходского храма, но даже епархиального архиерея. В древней и средневековой Руси М. подлежали общим княжеским судебно-администр. установлениям в отличие от людей церковных, находившихся под юрисдикцией митрополита и епископа.

Лит.: Афанасьев Н . Служение мирян в Церкви. М., 1995; Филатов С. «Анархизм» мирян в русском православии: Традиции и перспективы // Страницы: Журнал Библ.-Богосл. ин-та ап. Андрея. М., 1999. N 4:1; Минней Р. Участие мирян в религиозном образовании в России // Там же; Миряне в Церкви: Материалы междунар. богосл. конфер. М., 1999.

РИЗНИЧИЙ

РИЗНИЧИЙ (греч. сакелларий, sakellarios

):

1) заведующий царскими одеждами, царский телохранитель; 2) в монастырях и соборах – хранитель церковной утвари, ключарь.