Камчадалами называют жителей Камчатки, которые являются потомками русских людей, смешавшимися с коренными северными народами. Камчадалы выделены в отдельную народность. На их культуру, жизненный уклад сильно повлияли традиции местных жителей. Несмотря на то, что этот народ является славянской этногруппой, их внешность, уклад жизни, обычаи сильно отличаются от русских.

Численность

Камчадалы относятся к малочисленным этногруппам. Их количество составляет всего около 2 300 человек.

Где живут

Представители этого народа проживают в Камчатском крае (субъект РФ), на Чукотке. Также к камчадалам относят себя люди, живущие в Магаданской области на побережье Охотского моря.

Язык

Камчадалы разговаривают на русском языке. Народности, с которыми смешивались русские переселенцы, общаются на чукотско-камчатских диалектах. Однако процесс их обрусения привел к распространению русского языка.

Религия

Русские при переселении на Камчатку принесли с собой православие. Однако распространенные до этого анимизм и вера в пантеон богов не были забыты. Поэтому до сих пор имеют место шаманские ритуалы и обряды.

История

В 17 веке русские начали осваивать северные области. Камчатку тогда заселяли ительмены, коряки, чуванцы. Местного населения насчитывалось около 13 000. Это были мирные племена, промышлявшие охотой, рыболовством. Предки ительменов жили на этой территории уже в 5 веке. Историки предполагают, что они имели тюркско-иранское происхождение. Распространенной версией происхождения термина «ительмен» является толкование как «живущий здесь». В 18 веке ительмены пережили сильные притеснения со стороны казаков, которые заставляли платить дань. Несколько раз они восставали, но безуспешно. Впоследствии коренные жители были частично истреблены, остальные ассимилированы. К концу столетия их оставалось около 3 000. От браков ительменов с русскими образовались камчадалы.

Жизнь

Традиционными занятиями камчадалов являются рыболовство и охота. Охотились на пушного зверя, мех которого использовался для изготовления одежды. Шкуры часто служили товаром. Издавна разводили собак, которые применялись для передвижения. Позднее стали выращивать оленей, лошадей. Промысел зависит от времени года. Летом, осенью мужчины занимаются рыболовством. Добывают рыб лососевых пород, тюленей, моржей. Мясо и рыбу заготавливают на зиму. Его вялят, сушат, квасят. В осенний сезон охотятся на уток, гусей, зимой - на соболей, песцов, лисиц. В летнее время женщины собирают съедобные коренья, ягоды, грибы. Земледелие у камчадалов не развивалось, причиной чему являются неплодородные земли. В небольших количествах выращивается овес, ячмень. Некоторые семьи имеют огороды, где выращивают корнеплоды.

Для изготовления тканей использовалась крапива. Верхняя одежда шьется из шкур животных. После прихода русских возникла добыча железа, кузнечное дело. Традиционными ремеслами камчадалов являются:

- плетение из стеблей растений;

- резьба по дереву, кости;

- кожевенное дело;

- тиснение на бересте;

- изготовление меховых изделий.

Предки камчадалов жили общинами, главой которых был старейшина. Мужчины пользовались авторитетом, но в быту наблюдались и матриархальные черты. Если мужчина хотел жениться, его селили у будущей жены в доме, где он проявлял свою работоспособность. Существовало разделение труда на мужской и женский. Мужчины занимались промыслом и тяжелой работой (строительством жилья), женщины вели хозяйство, шили одежду. Несмотря на это, муж мог помогать жене по дому, например, готовить еду. Шаманы традиционно были женского пола. После сватовства калым за жену не платили, вместо него предполагалась отработка на отца девушки.

Жилище

До прихода русских ительмены жили в юртах. Они были двух типов: летние - свайные строения с конусообразной крышей и зимние (полуземлянки с деревянным сводом). Летом люди перебирались на побережье, чтобы ловить рыбу. Они сооружали пирамидальные строения временного типа, которые держались на сваях. Внутрь забирались по лестнице. Жилище имело очаг, который применяли для сушки рыбы. Рыбу развешивали на жердях по периметру строения. Такие сооружения можно увидеть и в настоящее время. В 18 веке камчадалы начали строить срубные избы.

Внешность

Камчадалов относят к европеоидам, однако в их внешности явно прослеживаются азиатские черты. Они низкого роста, коренастые, приземистые. Кожа смуглая, узкий разрез глаз. Лицо не такое плоское, как у монголоидов, губы пухлые. Волосы темные, густые. Женщины заплетают их в косы. Некоторые мужчины носят длинные распущенные волосы. Среди девушек встречаются симпатичные, с большими глазами, красивой белозубой улыбкой.

Одежда

В летний сезон женины носили своеобразные комбинезоны - рубахи, соединенные со штанами в одно целое. У мужчин летней одеждой часто служила изношенная зимняя, которая протиралась до кожи. Зимнюю одежду шили из шкур собак, оленей, иногда делали из лососевой кожи. Штаны надевали мехом внутрь. Детали скрепляли между собой жилами животных или крапивными нитями. Также их могли соединять клеем, сделанным из жировой прослойки рыб.

Мужчины и женщины носят одинаковые зимние куртки - кухлянки. Они представляют собой меховую парку свободного покроя, с капюшоном и клапаном в верхней части переда, которым закрывали лицо от ветра. Кухлянка длиной до пола, так что надежно защищает тело от холода. Переднюю часть куртки, низ и рукава отделывают шнурками, вставками из меха другого цвета.

Обувь делают из рыбьей кожи, оленьих шкур. Сапоги утепляют травой, выстилая их изнутри. Летом мужчины скрепляют волосы ремнем, закрепляя его сзади. Девушки носят красивые повязки вокруг головы, расшитые бисером, национальными узорами. Украшениями издавна являются плоские бусы, резные трубочки, которые используют в качестве подвесок.

Еда

Рацион камчадалов в основном состоит из мяса и рыбы. Рыба имеет важное значение в жизни народа. Ее разделывают на части и используют полностью. Филе готовят отдельно, внутренности добавляют в еду. Кости скармливают собакам, голову квасят, затем употребляют в пищу. Морские животные (тюлени, моржи) также используются без остатка. Из ценных лососевых пород готовят юколу. Это выпотрошенная и отделенная от хребта часть рыбы, приготовленная способом вяления. Популярным блюдом является салат с рыбой и ягодами. Вареное или свежее рыбное филе толкут, смешивают с брусникой, морошкой, водяникой, заправляют рыбьим жиром.

Религия

Религиозные верования камчадалов основаны на близости к природе, животному миру. Одним из божеств, которому поклонялись коренные народы Камчатки, является Ворон Кутха. Он главенствует в видимом мире. Существуют и другие духи: хозяин моря, леший, властелин подземного мира.

Традиции

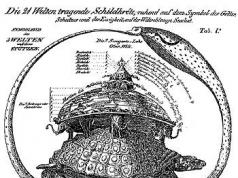

Интересны представления о строении мира. Плоская земля имеет изнаночную сторону, на которой лето, когда здесь зима, и наоборот. Когда у нас идет дождь, он протекает сквозь землю и стекает с подземного неба, которым является обратная поверхность нашей земли. Отсчет времени происходил не по солнцу, а по луне, как это делали древние тюрки. У них был свой календарь, который также состоял из 12 месяцев. Новый год начинался в ноябре, с приходом холодов.

В конце сентября проводится праздник под названием «Алхалалалай». Он ознаменовывает конец хозяйственного периода и переход к новому циклу. В связи с этим устраивается обряд очищения. В этот день люди благодарят богов за то, что те дают им богатый улов и удачную охоту. «Алхалалалай» празднуется и в настоящее время жителями Чукотки.

Проводятся конкурсы по приготовлению национальных блюд, на лучшую хозяйку, лучшего обработчика рыбы. Также люди соревнуются в песнях, танцах, рассказывании историй. Устраиваются танцевальные марафоны, которые длятся больше 10 часов. Длительные танцы считаются национальной народной забавой.

Камчадалы любят петь и танцевать, у них насчитывается 16 музыкальных инструментов. В их фольклоре существуют следующие музыкальные жанры:

- песенный;

- танцевальный;

- инструментальный;

- повествовательный.

В последнем случае на мелодию накладывается импровизированный текст. Таким способом передаются древние предания о взаимодействии человека с богами, природой. Существуют различные заговоры, которые исполняются под определенную ритуальную мелодию. Такие обряды проводят шаманы. Вся жизнь этого народа связана с природными явлениями. Поэтому обрядовые ритуалы прочно вошли в быт камчадалов.

КАМЧАДАЛЫ (самоназвание), народ в России. Численность 2,3 тысячи человек (2002, перепись), в том числе 1,9 тысяч человек в Камчатской области, 132 человека в Корякском автономном округе (ныне Камчатский край) и 314 человек в Магаданской области. Говорят на русском языке, в сельской местности сохраняются диалектные особенности.

Камчадалы - результат смешения русских поселенцев и местного населения Камчатки и Магаданской области. В 18-19 веках «ясачными камчадалами» называли коренное население Камчатки (ительменов), в 1-й четверти 20 века, во время нового потока иммиграции русских на Камчатку, этноним был распространён также на метисированных потомков русских старожилов для отличия их от вновь прибывающих русских. В 1927 году было решено оседлое и говорящее на русском языке население Камчатки, называющее себя камчадалами, отнести к русским, что влекло за собой лишение льгот, предоставляемых «мелким туземным народностям севера». Это коснулось главным образом камчадалов Камчатской области, тогда как камчадалы Корякского автономного округа стали причислять себя к ительменам и корякам. В 1991 году камчадалы были признаны коренным народом Камчатки. В 1995, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатской области, их насчитывалось около 7 тысяч человек. В 2001 они были включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. При этом местные власти требуют от камчадалов персональное документальное подтверждение (с использованием архивных материалов) своей этнической принадлежности (в том числе при проведении переписи 2002). Молодое поколение камчадалов часто относит себя к ительменам или русским.

Первые русские поселения появились на Камчатке в конце 17 века. Русские колонии устраивались в наиболее благоприятных местах и с наибольшей плотностью коренного населения - в основном на юге и востоке полуострова и в долине реки Камчатка. Появление русских вызвало эпидемии оспы и депопуляцию коренного населения, что в дальнейшем способствовало его метисации. Свыше 50% браков были смешанными. Основным средством общения среди всех групп населения Камчатки (в том числе священников и школьных учителей) стало камчатское наречие русского языка, включающее около 15% лексических заимствований из ительменских языков. По переписи 1926, «камчадалов» (включая предков современных ительменов) насчитывалось 4,2 тысячи человек, из них 3,7 тысяч человек в Камчатском округе и 454 человека в Николаевском округе (часть территорий которого ныне входит в Магаданскую область). Камчадалы-метисы жили в основном в Большерецком, Петропавловском, Усть-Камчатском, Ольском и Охотском районах. В 1957 году, в связи с укрупнением сельских поселений Камчатки, камчадалы переселялись в Петропавловск и его пригороды.

Первые русские поселения появились на Камчатке в конце 17 века. Русские колонии устраивались в наиболее благоприятных местах и с наибольшей плотностью коренного населения - в основном на юге и востоке полуострова и в долине реки Камчатка. Появление русских вызвало эпидемии оспы и депопуляцию коренного населения, что в дальнейшем способствовало его метисации. Свыше 50% браков были смешанными. Основным средством общения среди всех групп населения Камчатки (в том числе священников и школьных учителей) стало камчатское наречие русского языка, включающее около 15% лексических заимствований из ительменских языков. По переписи 1926, «камчадалов» (включая предков современных ительменов) насчитывалось 4,2 тысячи человек, из них 3,7 тысяч человек в Камчатском округе и 454 человека в Николаевском округе (часть территорий которого ныне входит в Магаданскую область). Камчадалы-метисы жили в основном в Большерецком, Петропавловском, Усть-Камчатском, Ольском и Охотском районах. В 1957 году, в связи с укрупнением сельских поселений Камчатки, камчадалы переселялись в Петропавловск и его пригороды.

Традиционная культура камчадалов Камчатки близка к ительменской. К началу 19 века большая часть русских колонистов Камчатки должна была перейти на самообеспечение. К этому времени сложился общий хозяйственный комплекс оседлого населения, приспособленный к местным природным условиям. Основное занятие - промысел лосося. Из рыбы делали юколу, квасили в ямах на корм собакам. Основные рыбные блюда готовили в русской печи. Женщины собирали сарану (Lilium tenuifolium), борщевик (пучка), кипрей и др. Осенью охотились на оленя и горного барана, женщины били линных гусей, зимой промышляли пушного зверя. На восточном побережье занимались морским зверобойным промыслом. Из крапивных ниток вязали сети. С 1724 года администрация неоднократно внедряла на Камчатке хлебопашество, с конца 18 века - огородничество и животноводство. Разводили якутские породы коров и лошадей. Для верховой езды делали сёдла смешанного якутско-эвенского типа и стремена эвенского типа из кости горного барана. Летом передвигались в основном на долблёных лодках-батах, зимой - на нартах в собачьей упряжке. Зимние поселения состояли из изб, летом жили в срубных «балаганах» на толстых сваях в местах промысла (ныне «балаганы» - символ камчадальской культуры). Одежда в основном русского типа (мужские рубахи-косоворотки, женские сборчатые юбки и приталенные блузки). Зимнюю одежду покупали у ительменов и коряков; меховые кухлянки, сапоги (торбаса), шапки (малахай), матерчатые камлеи сохранялись в быту до середины 20 века. Для праздничного женского убора характерна так называемая головнушка - лента из кожи или бисера (при этом она не входила в этнический костюм ни одного из коренных народов Камчатки). Из бисера плетут также шапочки со множеством подвесок.

Камчадалов объединяет с ительменами общее синкретическое мировоззрение, соединяющее православие с политеистическими верованиями и обрядами. Религиозной жизнью поселений руководил выборный церковный староста. Хозяйственный календарь был приурочен к церковным праздникам: с первой осенне-зимней охоты возвращались к Рождеству, с зимне-весенней - к Пасхе, в Духов день устраивали освящение воды и принесение жертв реке и т.п. Бытовали этнологические мифы о Кутхе, смешанные русско-ительменские сюжеты легенд, волшебных сказок, сказки о животных, былички, обрядовые песни, заговоры, короткие сатирические (часто непристойного содержания) стихотворения. Сохраняются хоровое пение под гармонь и гитару, хороводные танцы, кадриль, стилизованные ительменские танцы под бубен и погремушки из рога оленя. Камчадальско-ительменские фольклорные мотивы развивались в творчестве камчадальских писателей, особенно Г. Г. Поротова (1929-1985). В 1987 году камчадальской интеллигенцией был реконструирован в Ковране ительменский праздник Алхалалай, который распространился затем камчадальскими фольклорными ансамблями в Мильковском, Соболевском, Елизовском районах. В 1992 создан Союз камчадалов Камчатской области, в 2000 - Союз камчадалов Корякского автономного округа. Многие молодые камчадалы участвуют в ительменских фольклорных коллективах. Развивается искусство меховой мозаики, плетение из бисера, вышивка, резьба по дереву и кости, плетение из травы.

Камчадалов объединяет с ительменами общее синкретическое мировоззрение, соединяющее православие с политеистическими верованиями и обрядами. Религиозной жизнью поселений руководил выборный церковный староста. Хозяйственный календарь был приурочен к церковным праздникам: с первой осенне-зимней охоты возвращались к Рождеству, с зимне-весенней - к Пасхе, в Духов день устраивали освящение воды и принесение жертв реке и т.п. Бытовали этнологические мифы о Кутхе, смешанные русско-ительменские сюжеты легенд, волшебных сказок, сказки о животных, былички, обрядовые песни, заговоры, короткие сатирические (часто непристойного содержания) стихотворения. Сохраняются хоровое пение под гармонь и гитару, хороводные танцы, кадриль, стилизованные ительменские танцы под бубен и погремушки из рога оленя. Камчадальско-ительменские фольклорные мотивы развивались в творчестве камчадальских писателей, особенно Г. Г. Поротова (1929-1985). В 1987 году камчадальской интеллигенцией был реконструирован в Ковране ительменский праздник Алхалалай, который распространился затем камчадальскими фольклорными ансамблями в Мильковском, Соболевском, Елизовском районах. В 1992 создан Союз камчадалов Камчатской области, в 2000 - Союз камчадалов Корякского автономного округа. Многие молодые камчадалы участвуют в ительменских фольклорных коллективах. Развивается искусство меховой мозаики, плетение из бисера, вышивка, резьба по дереву и кости, плетение из травы.

Особую группу образуют камчадалы Магаданской области, сформировавшиеся на основе смешения русских старожилов района Охотско-Камчатского тракта с оседлым населением Охотского побережья - эвенами и якутами в районе Тауйской губы, коряками - в районе Ямской и Гижигинской губерний. Метисное население Магаданской области, несмотря на сословную разобщённость (относилось как к «русским», так и к «инородческим» сословиям), противопоставляло себя, с одной стороны, кочевым корякам и эвенам, с другой - вновь приезжавшим русским; себя они называли в основном по месту проживания - ольцы, гижигинцы и т.п. С 1926 к нему стал применяться термин «камчадалы». До конца 1930-х годов камчадалы преобладали среди оседлого населения Охотского побережья, затем их доля стала уменьшаться как из-за новых волн иммиграции русских, так и из-за оседания кочевников-эвенов. С 1959 они стали учитываться в переписях как русские. В 1980-х годах, когда стали вводиться новые льготы для коренных народностей Севера, многие охотские метисы стали причислять себя к ительменам.

Лит.: Жидяевский М. А. Камчадальский диалект. Его происхождение и краткая характеристика // Советский Север. 1930. №2; Браславец К. М. Диалектологический очерк Камчатки. Южно-Сахалинск, 1968; Огрызко И. И. Очерки истории сближения коренного и русского населения Камчатки (конец XVII - начало XX в.). Л., 1973; Мурашко О. А. Ительмены и камчадалы // Гуманитарная наука в России. М., 1996; Хаховская Л. Н. Камчадалы Магаданской области. Магадан, 2003.

Камчадалы, или, как они сами называют себя, ительмены, населяют южную половину полуострова Камчатка. Говорят, что название «камчадалы» происходит от прозвища «кончало», даваемого им их северными соседями, . «Ительмен» буквально переводится как «тот, кто существует», «местный житель».

Русские познакомились с камчадалами в конце XVII в., во время покорения Камчатки. В этот период камчадалы составляли основное население Камчатки, их насчитывалось около 13 тысяч человек. Притесняемые казаками, камчадалы пробовали восстать в 1731 и 1740 гг., но были усмирены и с тех пор живут мирно. В первой половине XVIII в. Камчатка посещена учеными путешественниками Стеллером и Крашенинниковым, которые застали еще камчадалов, можно сказать, при выходе из каменного века, хотя уже знакомыми с железом и при том, как кажется, не через одних русских, но и через курильцев и японцев.

После того посещали немногие образованные путешественники, вследствие чего и сведения наши о камчадалах довольно ограничены. Резкий процесс обрусения привел к тому, что в конце XVIII в. камчадалов насчитывалось около 3 тысяч человек, они представляли собой субэтнос русского народа. В то же время русские, поселившиеся среди них,«обкамчадалились», приняли многие их слова, позабыли многие приемы , шитья, ковки железа и т.д. В XX в. этническое самосознание камчадалов (интерес к языку, культуре, традиционному быту), постоянно росло, численность населения с 1959 г. по 1989 г. увеличилась с 1,1 до 2,5 тысяч человек.

По данным переписи населения 2002 года, на Камчатке проживало не более 2300 камчадалов и еще 3180 человек назвали себя ительменами.

До прибытия русских камчадалы не умели плавить металлы, заменяли их костью и камнем. Из них они делали топоры, ножи, копья, стрелы, ланцеты и иглы.

Вместо огнива камчадалы использовали деревянные дощечки и палочки, и вместо трута употреблялась мятая трава. Пища камчадалов была главным образом животная, которую они добывали рыболовством и охотой; употребляли также некоторые коренья и клубни (особенно сарану); одуряющим напитком служил отвар мухомора; домашними животными были собаки.

Для изготовления тканей служили волокна особого вида крапивы. Эти волокна употребляются для той же цели и теперь, так как лен и конопля не разводятся; скудное хлебопашество ограничивается только ячменем и овсом. Кроме того, камчадалы занимаются огородничеством, но клубни сараны и теперь в большом ходу; в жареном виде они похожи на картофель.

Традиционное занятие – рыболовство (главным образом лососевые). Орудиями лова служили крючки, сети. Рыбу заготовляли впрок в виде юколы или заквашивали в ямах. Существенное значение имели охота на пушного (главным образом соболь) и морского (тюлень, котик, киты) зверя, собирательство. Средствами передвижения служили долбленые лодки, собачьи упряжки, скользящие лыжи, на охоте чаще использовали ступательные лыжи-ракетки.

Рыболовство и охота вплоть до начала ХХ в. служили главным источником пропитания (и для взноса ясака); но, кроме собак, теперь держатся еще олени и в небольшом числе рогатый скот и лошади породы. Камчадалы очень быстро обрусели, зато поселившиеся среди них русские почти обкамчадалились, приняли многие их слова, позабыли многие приемы земледелия, шитья, ковки железа и т. д.

Наиболее развитые виды прикладного искусства – вышивка, плетение из травы и кожаных ремешков, аппликация из меха, резьба по кости и дереву, тиснение по бересте. Развитое танцевальное искусство.

По типу камчадалы выказывают многие черты, но в общем скорее сходны с народами крайнего северо-востока Азии и северо-запада Америки. Среднего или низкого роста, коренастые, смуглые, они, однако, не так плосколицы и скуласты, как другие восточно-сибирские инородцы.

По словам Дыбовского, посетившего Камчатку в 1879-80 гг., тип камчадалов нельзя назвать безобразным: среди женщин встречаются миловидные, по цвету лица не отличающиеся от русских, с небольшими блестящими глазами, длинными ресницами и густыми бровями, белыми зубами, маленькими руками и ступнями, живые и веселые.

Язык камчадалов очень гортанный, стоит особняком и существенно отличается от языка коряков; он состоит из неизменяемых корней, смысл которых подвергается изменению от предлогов (префиксов). В середине XIXв. камчадалы говорили тремя наречиями: одно - в долине реки Камчатка, почти исчезнувшее и уступившее место русскому; другое - в долинах рек Быстрая и Большая, сильно смешанное с русскими словами, и третье, пенжинское, по западному берегу, наиболее чистое. В настоящее время туземный язык, по-видимому, уже исчез, и все камчадалы говорят русским, хотя и своеобразным языком; все крещены и живут в избах на русский манер.

Камчадалы в 18 веке одевались еще в национальный костюм из шкур оленей, собак, морских животных и птиц: женщины – комбинезоны, рубахи, соединенные с просторными шароварами, мужчины – кухлянки и меховые штаны, заправлявшиеся в унты. Жили летом в балаганах, которые строились на столбах, на высоте до 2 саженей (4 м30 см) над землей, а зимой в юртах-землянках, имели своеобразные лодки, «бамы», были по религиозным верованиям анимистами и фетишистами, хотя и признавали одного высшего бога, Кумху, отдавали своих мертвых на съедение собакам, жили в полигамии, разрозненными племенами или родами под управлением «тойонов», и отличались чувственностью, выражавшеюся в непристойных танцах, в гостеприимном гетеризме, в существовании субъектов мужского пола в женском костюме и т. д.

Место проживания - Камчатская и Магаданская области, Корякский и Чукотский автономные округа.

Язык, диалекты. Язык - чукотско-камчатская семья языков. В ительменском языке выделяют седанкинский, хайрюзовский, напанский диалекты. На современную лексику оказали влияние корякский и русский языки. В настоящее время народ двуязычен. Русский является языком внутреннего и межэтнического общения и обучения. Лишь 18,8 % населения, преимущественно представители старшего поколения, родным считают ительменский язык.

Происхождение, расселение. Древнейшее население Камчатки. С конца XVII века известно как камчадалы . В трудах путешественника С. П. Крашенинникова упоминаются названия локальных и диалектных групп: кшаагжи, кыхчерен, живших между реками Жупанова и Немтик; чупагжу или бурин - между Верхним Камчатским острогом (Верхнекамчатском) и рекой Жупанова; лингурин - между реками Немтик и Белоголовой и кулес - к северу от реки Белоголовой.

До прихода русских на Камчатку часть предков современных ительменов на севере смешалась с оседлыми , в некоторых поселениях южной оконечности полуострова происходил процесс смешения с .

Первые контакты с русскими относятся к 1697 году, когда казаки основали на полуострове Верхнекамчатский, Большерецкий и Нижнекамчатский остроги. В 1740-е годы происходила христианизация народа одновременно с устройством русскоязычных школ. В 30–40-е годы XVIII века на Камчатке было около 100 камчадальских поселений. Ясачных камчадалов - мужчин в возрасте от 15 до 50 лет - около 2,5 тысячи, русских служилого сословия - около 250 человек, а с членами их семей, преимущественно смешанного происхождения, - около 500. Русские в значительной степени заимствовали у аборигенов их традиционный образ жизни и культуру. По переписи 1926–1927 годов, на Камчатке в 62 селениях насчитывалось 868 ительменов, 3704 коренных жителя, записанных камчадалами, и около 3500 русских.

Самоназвание итэнмэн - "тот, кто существует" - зафиксировано в конце XIX века только у северо-западных ительменов. Это название в материалах Приполярной переписи 1926–1927 годов применено к жителям одиннадцати селений северо-западного побережья, сохранивших родной язык. В восьми из них - в Сопочном, Морошечном, Белоголовом, Хайрюзово, Ковране, Утхолоке, Напане, Седанке - они составляли большинство населения и только в трех - в Тигиле, Воямполке, Палане - были в меньшинстве.

Письменность. Попытка создания ительменской письменности (на основе латинской графики) была предпринята в 1932 году, но уже в 1935 году от нее отказались, посчитав ительменов крайне малочисленными, поголовно владеющими русским языком. Сейчас работа по развитию письменности и методики преподавания в школах ительменского языка возобновлена.

Промыслы, орудия промыслов и орудия труда, средства передвижения. Занимались в основном традиционным рыболовством. Основу жизнеобеспечения составлял речной лов. Промысловыми угодьями владела территориально-соседская община. Рыбу, в основном лососевых, ловили с апреля по ноябрь. Способы и орудия лова были традиционны - сети, невода, запоры - сооружения в виде изгороди или плетня из тальника, перегораживавшие речку или часть ее, с "воротами", в которые ставили плетеные ловушки в виде воронки (верши, морды) или мешкообразные сети.

Женщины занимались собирательством. Жители морского побережья промышляли ластоногих, шкуры и жир которых служили предметами товарообмена как среди местного населения, так и с оленными . У последних выменивали оленьи шкуры, мясо, сухожилия.

Охота носила подсобный характер. Добывали в основном снежных баранов, диких северных оленей, водоплавающую птицу в период линьки. С охотой на и употреблением в пищу его мяса были связаны особые обряды. Пушнина служила предметом обмена. На соболя и лисицу ставили капканы и ловушки, а также их гнали собаками.

Летом передвигались на лодках-батах, выдолбленных из тополя, зимой - на собачьих упряжках с нартами, имеющими две пары дугообразных копыльев и седлообразное сиденье. Ходили на лыжах - длинных, скользящих и "лапках" - коротких ступательных.

Утварь изготовляли из бересты, топоры делали из оленьей и китовой кости или камня (яшмы), ножи, стрелы, наконечники копий - из вулканического стекла - обсидиана. Огнестрельное оружие и металлические изделия заимствовали у русских. Холодной ковкой из металла изготавливали ножи, наконечники стрел и копий. Огонь добывали трением.

У русских переняли разведение крупного рогатого скота, огородничество, в особенности картофелеводство.

Жилища. Зимним жилищем служили прямоугольные или овальные полуземлянки (юрты) с деревянным сводом, поддерживаемым столбами. Дым очага выходил через боковое отверстие. В юрту спускались по бревну с перекладинами через верхнее отверстие. Обычно в землянке зимовало от 5 до 12 семей. На летние промыслы каждая семья переселялась в свайную постройку из жердей с коническим верхом, рядом строили сооружения из жердей и травы, в которых чистили и варили рыбу. К концу XVIII века у ительменов появились русские избы, из хозяйственных построек - срубные амбары и помещения для скота.

Одежда. Зимней одеждой, как мужской, так и женской, были глухие шубы с капюшоном - кухлянки (ниже колен) и камлеи (до пят), которые шили из оленьего меха двойными - мехом внутрь и наружу. Зимой мужчины и женщины носили штаны мехом внутрь, летом - замшевые. Летней одеждой часто служила выношенная зимняя, которую на промыслах дополняли плащами и обувью из выделанных рыбьих кож. Женской домашней одеждой был комбинезон, мужской - набедренная кожаная повязка. Зимнюю обувь шили из оленьих камусов, дополняя меховыми чулками, летнюю - из шкур ластоногих. Зимние меховые шапки имели вид капора, а летние, похожие на , делали из бересты или перьев и палочек. Белье, украшения, летнюю одежду заимствовали у русских.

Пища, ее заготовка. Рыба служила основной пищей и кормом для собак. Ее заготавливали впрок: вялили и квасили в ямах, реже запекали и коптили, зимой замораживали. Лососевую икру сушили и квасили. Реже употребляли в пищу мясо зверей и птиц. Мясо и жир морских животных парили в ямах, кишки и желудки использовали как емкости для хранения продуктов. С рыбой и мясом ели много различных трав, кореньев, клубней сараны, ягод. Собирали кедровые орехи, яйца водоплавающих. Пищу готовили и подавали в деревянной и берестяной посуде, запивали водой. У русских заимствовали различные способы копчения и соления рыбы, приготовление картофеля, мучных изделий, супов, чая с молоком. Из-за трудностей доставки на Камчатку соли и муки соление рыбы и употребление хлеба было ограниченным.

Религия. Религиозные представления и обряды ительменов основаны на анимизме - вере в подземный загробный мир, добрых и злых духов; тотемизме - вере в родство с тем или иным животным, почитании хозяев моря и лесных животных. После обращения ительменов в 1740–1747 годах в христианство стали распространяться православные обряды - крещение, венчание, отпевание. Уже в первой четверти XIX века путешественники отметили в камчадальских селениях православные кладбища. Установилась традиция при крещении давать детям русские имена. Ительмены числились прихожанами камчатских церквей, и первые русские фамилии получили по фамилиям духовенства и служилых.

Фольклор, музыкальные инструменты. Записи фольклора представлены мифами в русском пересказе исследователей XVIII века и сказками, записанными на ительменском языке в ХХ веке. В настоящее время мифологические сюжеты о сотворении мира сохранились только в сказках и обрядах, возможно, вследствие поголовной христианизации ительменов, а также резкого и быстрого падения их численности в результате эпидемий во второй половине XVIII века и последующей ассимиляции.

В мифологии основным персонажем выступает Кутх , или Ворон. Он предстает как демиург (творец), создатель Камчатки и в то же время как трикстер - плут, обманщик, шутник, перевертыш, несущий в себе добро и зло, мудрость и глупость. В сказках он постоянно попадает в неблаговидные ситуации, которые иногда приводят его к гибели. Раздвоение образа Кутха (демиург - трикстер) произошло достаточно давно, в мифологическом сознании оба образа существовали параллельно. Как и у соседей - и , в фольклоре ительменов присутствуют животные, нередко в качестве племени (с "мышиным народом" Кутх вступает в конфликты или разного рода сделки).

Музыка характеризуется несколькими локальными вариантами, изученными неодинаково. К началу 1990-х годов были известны три из них: два западных - ковранский и тигильский и один восточный - камчадальский. Музыка, инструменты и жанры взаимосвязаны с фольклорными традициями русских старожилов, курильских и .

Музыку ительменов делят на песенную, танцевальную, инструментальную и повествовательную. Песенная мелодия сопровождает импровизированный текст. Песни с лирическим текстом у ковранцев называются чака’лэс (от чак’ал - "горло", "рот"), у тигильцев - репнун (от репкуё - "напевать", "голосить"). Колыбельные песни, хотя и выделяются терминологически (у ковранцев - корвэльу , у тигильцев - карвэльу ), собственных мелодий не имеют, а поются на различные типовые мелодии. Тексты заговоров, обнаруженные только у ковранцев, поются на ритуальные мелодии (кмаличинэх ).

У ительменов известно 16 музыкальных и звукопроизводящих инструментов под общим названием ма’лйанон - "играющий предмет". Ительменский бубен (яяр ) родствен . Существовал и деревянный пластинчатый варган (варыга). Флейта из дудника с наружной свистковой щелью без отверстий для пальцев у ковранцев называется ковом , у тигильцев - коун .

Праздники. Фольклорные музыкальные и художественные традиции ительменов в настоящее время ярко проявляются в ежегодном осеннем празднике "Алхалалалай". Это обрядовый календарный праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла. В празднике в обрядовой форме воспроизводятся элементы мифов о сотворении мира и ритуалы, связанные с благодарением природы.

Современная культурная жизнь. В школах Корякского автономного округа преподают родной язык. В поселках Ковран и Хайрюзово имеются восьмилетние школы, работают клубы, постоянно выступает детский ансамбль "Сузвай", а национальный ансамбль "Эльвель" известен не только в России, но и за рубежом. В 1988 году выпущен букварь на ительменском языке, в 1989 году - ительменско-русский и русско-ительменский словари. Изданы сборник ительменских загадок и стихотворений и другие произведения национальной литературы.

В поселке Палана ведется теле- и радиовещание на ительменском языке. Выходят газеты на русском и родных языках населения округа.

Совет возрождения культуры ительменов Камчатки "Тхсаном" был создан в 1987 году. Он представляет этническую общественную организацию ительменов в российской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

О камчадалах. Камчадалы - этническая группа метисного происхождения - потомки от смешанных браков аборигенного оседлого населения и русских старожилов Камчатки. По переписи 1926 года, их численность составляла 3704 человека. По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Камчатки, в 1994 году насчитывалось около 9 тысяч членов общин камчадалов. В 2000 году камчадалы включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В настоящее время потомки камчадалов, связанные с традиционным хозяйством, живут в Соболевском, Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском и Елизовском районах Камчатской области. К камчадалам относит себя группа метисного населения города Петропавловска-Камчатского. Небольшая часть населения смешанного происхождения, относящая себя к камчадалам, проживает в Тигильском и Пенжинском районах Корякского автономного округа, Ольском районе Магаданской области.

Группы метисного населения Камчатки начали складываться в середине XVIII века и разрастались по мере увеличения русского населения полуострова. К началу ХIХ века на Камчатке существовало 5 русских острогов и 2 крестьянские деревни, а численность русских составляла более 1500 человек. В смешанных семьях женщины, как правило, были аборигенного или метисного происхождения. Русские переселенцы перенимали у аборигенов их систему хозяйства и образ жизни. Культурно-историческое единство метисного населения Камчатки выражалось в двустороннем двуязычии: как русские, так и аборигены владели камчадальским (ительменским) и русским языками. Двуязычие сложилось на Камчатке во второй половине XVIII века благодаря появлению сети церковно-приходских школ и совместному обучению в них детей аборигенов и русских. На основе двуязычия возникло "камчатское наречие" русского языка. Оно, как и двуязычие, до последнего времени сохранялось у старшего поколения камчадалов. Интересно, что среди сказителей ительменских сказок, записанных на ительменском языке в советский период, половина по одной из родительских линий происходила из русских старожилов.

Ранняя поголовная христианизация оседлого аборигенного населения Камчатки, с одной стороны, усвоение камчадальского образа жизни и фольклора русскими колонистами - с другой, создали в мировоззрении камчадалов комплекс двоеверия, где основы православного вероучения и обрядности переплелись с политеистическими традиционными верованиями и промысловыми обрядами. В последнее десятилетие ХХ века в среде камчадалов наряду с возвращением интереса к православию происходит интенсивный процесс возрождения древних языческих элементов камчадальской культуры. На основе местных традиций, литературных данных, а также заимствований из культуры современных ительменов у камчадалов возрождаются обрядовые календарные праздники (весенний праздник Первой рыбы, осенний - "Алхалалалай"), музыкальный, песенный фольклор, прикладное искусство.

Общая информация

Камчадалы - современное самоназвание потомков оседлого коренного населения, преимущественно в Камчатской области, Пенжинском районе Корякского автономного округа и Ольском районе Магаданской области.

Первоначально камчадалами называли коренных жителей южной части Камчатки – ительменов. В таком понимании этноним использовался до середины 20-хг. XX столетия, хотя в научной литературе уже XIX веке происходила постепенная дифференциация понятий камчадалы и ительмены. Официальное их разделение на два самостоятельных этнических подразделения произошло в перепись 1926/27 гг.

История этнонима камчадалы восходит ко времени присоединения Камчатки к Российской империи, так русские казаки называли местное коренное оседлое население, занимавшееся преимущественно рыболовством, на морском побережье и морским зверобойным промыслом на ластоногих.

Камчадалы Магаданской области ведут свое происхождение от смешанного с потомками русских старожилов местного коренного населения, преимущественно коряков, эвенов. Камчадалы Камчатки Пенжинского района ведут свое происхождение от смешанного с потомками русских старожилов местного коренного населения, преимущественно коряков. Камчадалы Камчатской области ведут свое происхождение от смешанного с потомками русских старожилов местного коренного населения, преимущественно ительменов.

Современный родной язык русский. Но еще в середине ХХ века камчадалы говорили на особых говорах русского языка, называемого камчадальским, который представлял собой смесь северорусского говора русского языка и языков местного коренного населения. Благодаря обучению в школах на литературном русском языке и поголовной грамотности камчадальский говор постепенно утратился, им владеют в настоящее время лишь глубокие старики.

Территория расселения и численность

По реконструкции Б.О. Долгих, в 1730-е годы, то есть после первых 30 лет с момента присоединения Камчатки, на Камчатке проживало приблизительно 12-13 камчадалов, число их селений составляло около 100.

После эпидемий последней трети XVIII - начала XIX вв. в 1822 г. на Камчатке проживало около 1700 камчадалов в 35 селениях, причем в 31 селении численность населения составляла от 20 до 100 чел. Часть селений восточного побережья и нижнего течения реки Камчатки к этому времени совершенно обезлюдела! Числившихся русскими было 1409 человек в 9 селениях. Этот период малолюдности Камчатки для камчадалов и русских стал временем вынужденного массового заключения межэтнических браков. Именно в этот период сложилась смешанная группа камчадалов Камчатки, с особым языком и культурой. Большинство селений, где проживали камчадалы, сегодня нет, однако хорошо известно, что все они располагались в долине реки Камчатка и в окрестностях Петропавловска. Именно этот район и следует считать территорией концентрации коренного русскоязычного населения смешанного этнического происхождения – камчадалов.

Численность камчадалов по Переписи 2002 года 2293 человека, в том числе в Камчатской области 1881 человек, в Корякском автономном округе 132 человека, в Магаданской области – не указано.

Образ жизни и система обеспечения

Взаимодействие культур русского и коренного населения Камчатки проявлялось почти во всех областях материального производства. При этом шло формирование по существу синкретической культуры на базе традиционных промыслов и производственных занятий, а также новых видов хозяйственной деятельности, принесенных на Камчатку казаками и крестьянами.

Крестьяне, как и, в свое время, казаки, не добившись удовлетворительных результатов в хлебопашестве, перестраивались на ительменский образ жизнеобеспечения – переходили к рыболовству, пушному промыслу, собиранию дикоросов. Широкое распространение получило среди русских упряжное собоководство. Русские постройки в деревнях Камчатки (избы, амбары) дополнялись ительменскими свайными постройками – балаганами, хорошо приспособленными для хранения вяленой рыбы, продуктов собирательства.

В целом в хозяйстве камчадалов сочетались как традиционные отрасли коренного аборигенного населения (рыболовство, собирательство), так и привнесенные русскими казаками и переселенцами – пушной промысел, скотоводство, огородничество.

Быт современных сельских камчадалов мало чем отличается от вышеописанного. Основные занятия остались те же, но сильно сократились промысловые угодья под давлением многочисленного пришлого населения. Коренное население в Камчатской области, камчадалы вместе с немногочисленными ительменами, коряками, эвенами, алеутами составляет всего 2% от общей численности населения.

В настоящее время камчадалы поселков Соболево, Мильково, Ключи и г. Петропавловска-Камчатского с окрестностями создают свои общины, занимающиеся выловом рыбы, сбором дикоросов, в небольших объемах морским зверобойным промыслом. Организационно камчадалы входят в общие для коренных малочисленных народов Севера ассоциации своих регионов.

Этно-культурная ситуация

Верования камчадалов представляли собой комплекс, в котором при ведущей роли христианского мировоззрения находилось место и ранним дохристианским формам, воспринятым от местных жителей. Церковная обрядность занимала ведущее место в общественной и семейной жизни. Обязательно соблюдались основные христианские ритуалы. Все камчадалы носили нательные крестики. Православное мировоззрение активно прививалось детям в семье, в сельских школах при церквах.

Вместе с тем, достаточно стойко бытовали в сознании и многие элементы языческого мировоззрения. Традиционными почитания были водная стихия и земля. Два раза в году – весной и осенью – на реке проводился обряд благодарения. В камчадальской среде бытовало много элементов, заимствованных у ительменов и других коренных народов: вера в духов, поклонение природным объектам, обращение за помощью к шаманам и др.

В настоящее время камчадалы вместе с другими коренными народами Камчатского края проводят языческие ритуалы и праздники.